보건 당국이 에볼라 바이러스 유행 지역에 체류한 사실을 자진 신고한 사람에게 조차 실수로 추적조사를 누락한 것으로 드러나면서, 정부의 에볼라 대책에 의구심이 커지고 있다.

감염병과의 싸움에서 중요한 것은 혹시라도 전염될지 모른다는 대중들의 두려움을 선제적으로 제압하는 것이다. 그 두려움의 해소는 결국 보건당국에 대한 신뢰에서 출발한다. 그런데 에볼라 바이러스 차단 전쟁에서 보건당국에 대한 신뢰가 허물어지는 일이 발생했다.

서아프리카에 다녀온 사람들을 상대로 매일 추적조사를 하고 있다고 공언한 보건당국.

양병국 질병관리본부장은 에볼라 바이러스의 국내 유입을 차단하기 위해 "기니 라이베리아 시에라리온 등 서아프리카에서 입국하는 여행객들을 보건당국이 전부 파악하고 있고, 에볼라 환자와의 접촉이 없었다고 해도 바이러스의 최대 잠복기를 고려해 21일 동안 주거지 관할 보건소에서 매일 매일 능동적인 감시 체계를 통해 확인하고 있다"고 언론과 정치권에 여러 차례 밝힌 바 있다.

(사진=이미지비트 제공/자료사진)

(사진=이미지비트 제공/자료사진)

그러나 이러한 보건당국의 公言은 空言였다. 서아프리카에서 들어온 사람들을 모두 파악하지도 못했고 능동적인 감시체계도 가동되지 못한 것이다.

에볼라가 창궐한 라이베리아에서 한 달 넘게 머물다 케냐를 경유해 국적기를 타고 지난 1일 입국한 A(47) 씨에 대해 추적조사를 누락한 것이 대표적인 예이다.

A 씨는 7일 CBS 김현정의 뉴스쇼 인터뷰에서 "검역신고서에 기침, 설사, 열 등이 없다고 체크하니 바로 게이트를 통해 나올 수 있었다"며 "신고서에 라이베리아 체류사실과 연락처를 기재했으나 보건소 등에서 확인 전화를 전혀 받지 못했다"고 말했다.

공항 검역을 담당하는 질병관리본부 관계자는 "A 씨가 탑승한 대한항공 비행기가 1일 새벽 5시에 들어왔다"며 "아무래도 새벽 시간인 만큼 검역에 미진한 점이 있었고 실수로 누락했다"고 말했다.

라이베리아에서 A 씨와 함께 들어온 호주인 B 씨, 일주일 먼저 들어온 동료 C 씨에 대해서도 보건당국의 추적조사는 이뤄지지 않았다.

특히 A 씨는 귀국 후인 3일부터 갑자기 설사가 계속돼 에볼라에 옮았을지 모른다는 불안감에 떨어야 했다.

"인근 대형병원을 찾아 진료를 받았으나, 일반 병원에서는 에볼라 바이러스 감염 여부를 확진할 수 있는 수단이 없다는 말에 아무래도 마음이 불안하고 찜찜해서 피검사까지 받았다"는 것이다.

이런 사실 자체를 인지하지 못했던 보건당국은 CBS의 단독보도 이후 뒤늦게 A 씨 등 3명에 대해 역학조사를 실시했다.

질병관리본부 관계자는 "역학 조사관을 통해 검진을 한 결과, 설사의 지속과 고열, 근육통 등 에볼라 바이러스 의심 증상은 없는 것으로 확인됐다"며 "잠복기가 남아있는 만큼 이들을 추적조사 대상에 포함시켜 지속적인 관찰을 할 것"이라고 말했다.

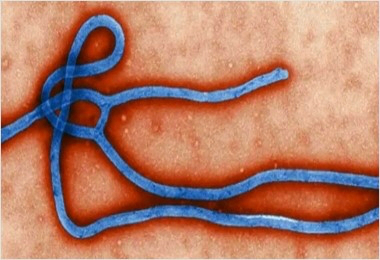

에볼라 바이러스 (사진=유튜브 영상 캡쳐)

에볼라 바이러스 (사진=유튜브 영상 캡쳐)

다행스럽게도 이상은 없었지만 정부의 에볼라 차단 대책 중 핵심을 이루는 추적조사 시스템에 구멍이 뚫린 것으로 드러나면서, 보건당국의 상황 통제가 허술하다는 사실이 확인된 셈이다.

방역 관계자는 "에볼라 바이러스 추적조사 시스템에 문제가 있다는 점이 앞으로 반복적으로 발생하면, '에볼라 바이러스는 공기를 통해 전파가 되지 않기 때문에 신종플루와 달리 대유행하지는 않을 것'이라는 보건당국의 확신에 찬 전망도 국민들에게 신뢰를 주지 못하고 상황을 더 어렵게 할 수 있다"고 강조했다.

한편 질병관리본부는 에볼라 발생국에서 입국한 승객에 대한 모니터링이 이뤄지지 못한 것을 보완하기 위해 아프리카 직항 편에 대한 검역을 일반 검역대 검역조사에서 비행기 '게이트 검역'으로 전환하기로 했다.