(사진=자료사진)

(사진=자료사진)

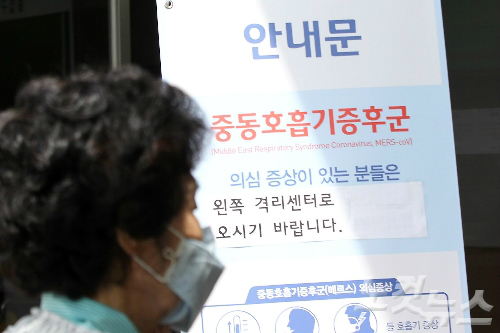

지난해 한반도를 휩쓴 메르스 바이러스(MERS-CoV)는 방역당국의 그간 해명과는 달리 '변이'가 일어났던 것으로 공식 확인됐다.

질병관리본부는 8일 "지난해 메르스 진단을 받았던 환자 8명에게서 채취한 객담 등의검체를 이용해 메르스 바이러스 표면의 '당단백질'(spike glycoprotein) 유전자를 분석한 결과 변이가 관찰됐다"고 밝혔다.

이같은 분석 결과를 담은 논문은 미국 질병통제센터(CDC)가 발행하는 저명 국제학술지인 'EID'(Emerging Infectious Diseases) 1월호에도 게재됐다.

바이러스는 단백질과 유전자로 구성되며, 당단백질은 세포 속으로 들어가 바이러스를 증식시키는 핵심 역할을 한다.

연구팀이 국내 메르스 최초 확진자를 비롯해 2번째, 9번째, 10번째, 12번째, 13번째, 15번째 환자의 검체를 분석한 결과 전체 당단백질의 8개 부분에서 염기 변이가 발견됐다. 또 이 가운데 4개에선 아미노산 변이도 관찰됐다.

연구팀은 "이번 연구에서 밝혀진 유전자 변이는 지금까지 보고되지 않았던 것"이라며 "국내에 메르스 바이러스가 유행하는 동안 유전적 변이가 많았을 가능성을 보여주는 결과"라고 논문에 명시했다.

하지만 방역당국은 메르스 발생 이후 급속한 전파로 변종 여부에 관심이 쏠릴 때마다 "변이는 없다"는 입장을 고수해왔다.

지난해 6월 당시 권준욱 중앙메르스관리대책본부 기획총괄반장은 브리핑에서 "2번 환자에게서 채취한 유전자를 분석한 결과 사우디아라비아 등 중동지역에서 유행하는 바이러스와 99.55% 일치했다"며 "변종이나 변이는 발견되지 않았다"고 밝혔다.

"동물 등의 사례에서 봤을 때 8%이상의 돌연변이가 나와야 확실한 '변종'이 나타난다"는 논리에서였다.

이같은 발표에 대해 전문가들은 꾸준히 이의를 제기해왔다. 정부가 일부 수치만 과도하게 강조해 모든 가능성을 애써 외면하거나 축소하고 있다는 것이다.

고려대 의대 송기준 교수는 "코로나 바이러스 계통에서 아예 다른 바이러스로 분류되려면 일반적으로 8% 정도 차이가 나야 하는 게 맞다"면서도 "감염력이나 전파성은 단 1개의 아미노산 변화로도 초래될 수 있다"고 지적했다.

중앙대 약학과 설대우 교수 역시 "전문가들의 입장에서 보면 '8% 불일치율'은 말도 안 되는 소리"라며 "H5N1 바이러스의 경우 99.99%가 일치해도 여러 종류로 변이를 일으킨 사례가 있다"고 문제를 제기했다.