'新 하녀'. 소변이 급해도 일이 끝날 때까지 화장실을 가지 못한다. 꽝꽝 언 밥을 먹고, 비싼 목걸이가 없어졌다며 의심을 받기 일쑤다. 다른 가정의 가사 노동을 대신 해주는 가사도우미들은, 극심한 육체적·정신적 스트레스 속에 일하면서도 '근로'가 '노동'으로 인정받지 못한다. CBS는 63년째 법 앞에 실종된 가사도우미의 실태를 짚어보고 이들이 노동자로 바로 서기 위한 대안을 살펴본다. [편집자 주]

"계약서요? 안 쓰죠. 가사도우미 여러번 써봤는데 그런 건 안 쓰는 거예요. 원래 안 써요."

서울 도곡동 한 아파트에 거주하는 김모(44.여)씨가 '가사도우미 계약서'라는 말을 듣자 인상을 찌푸렸다. 가사서비스를 자주 사용한다는 김씨에게 가사도우미란 노동자가 아닌 '잠깐 쓰는 사람'이다.

김씨는 "식사 주는 것도 의무 사항은 아니고 퇴직금도 성의를 표하는 정도인데 액수는 내 마음"이라며 "아줌마가 노동자라고 퇴직금 줘야 한다면 누가 쓰겠냐"고 말했다.

"잠깐 쓰는데 그걸 노동자라고 생각 안 하죠. 그렇게 하면(계약서를 쓰면) 누가 쓰겠어? 아무도 공감 못할 것 같은데..."

가사서비스를 받는 고객은 서비스 ‘이용자’일까, 가사도우미를 고용한 ‘사용자’일까. 김씨뿐만 아니라, 스스로 ‘사용자’라는 인식을 가진 고객은 찾아보기 힘든 게 현실이다.

가사도우미를 근로자로 인정하지 않는 현재의 법률 체계에서는 이들을 '직접' 고용하는 '사용자'가 명확하지 않다는 점도 현재 실상의 한 원인으로 꼽힌다.

한양대 법학전문대학원 강성태 교수는 "사용자가 분명하지 않기 때문에 집주인들은 가사도우미를 고용해도 자신들은 서비스 이용자라고 생각할 뿐, 고용주라고 인식하지 않는다"고 꼬집었다.

가사도우미 (사진=전국가정관리사협회 제공)

가사도우미 (사진=전국가정관리사협회 제공)

◇벌레 들어간 쌀, 냉동밥이 가사도우미 한 끼 식사고용주와 노동자의 관계로 인식되지 않으면서, 가사도우미들을 '아랫사람' 취급하는 경우도 허다하다.

김모(42.여)씨는 자신이 하는 가사도우미 일을 '직업'이라고 생각하지만 마치 하녀를 대하듯 하는 고객들의 태도를 볼 때마다 화가 치민다.

김씨는 “드라마에서 나오는 부잣집 아줌마들이 가정부 부리듯 하는 느낌을 종종 받는다”며 “저희에게는 이 일이 직업인데 속상할 때가 많다”고 토로했다.

지난해 국가인권위원회가 가사도우미 200명을 대상으로 한 '비공식부문 가사노동자 인권상황 실태조사'에서 '부당한 대우 중 가장 참기 힘든 경험'으로 38%는 '마치 하녀처럼 대하는 태도'를 꼽았다.

서울 YWCA 여성능력개발팀 정희주 부장은 "가사도우미들에게 찬밥을 주거나 얼음밥을 주고 심지어 쌀에 벌레가 있는 밥을 주는 경우도 있다"고 말했다.

정 부장은 "이용자들도 ‘내 돈 주고 사람을 부린다’는 마음보다 가사도우미의 업무를 존중해 주는 성숙한 자세가 필요하다“고 강조했다.

◇ "필요한 노동을 제공하는 사람이라는 인식이 갖춰져야"

한국가사노동자협회가 발간한 '가사서비스 사용자 에티켓' 보고 (사진=한국가사노동자협회)

한국가사노동자협회가 발간한 '가사서비스 사용자 에티켓' 보고 (사진=한국가사노동자협회)

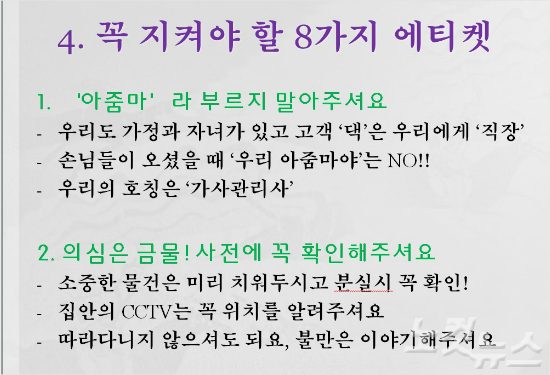

이를 위해 가사도우미 협회에서는 이용자 인식 개선을 위한 ‘에티켓 캠페인’을 지속적으로 전개하고 있다.

한국가사노동자협회는 지난 2013년 ▲'아줌마'라고 부르지 말아주세요 ▲임금은 제 시간에 주세요 등 8가지 에티켓 내용이 담긴 보고서를 발표했으며, 한국YWCA도 올해 '돌봄 노동'의 인식 개선을 위해 전국 단위의 캠페인을 전개할 예정이다.

그러나 무엇보다 중요한 건 가사도우미들이 '근로자'라는 법적 지위를 확립하는 일.

한림대학교 사회학과 신경아 교수는 "개인들이 잘해주자는 캠페인은 한계가 있다"며 "가사도우미 자체적으로 협의체를 만들어 자신의 목소리를 높여야 한다"고 조언했다. {RELNEWS:right}

신 교수는 "사용자 개개인의 인식을 바꾸기 위해서는 먼저 법과 제도가 바뀌어야 한다"며 "가사도우미는 가정이 필요로 하는 노동을 제공하는 사람이라는 걸, 국가와 사회가 인정하는 시스템이 구축돼야 한다"고 말했다.