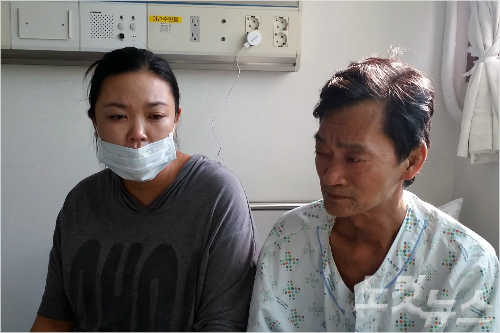

10년 전 베트남에서 한국으로 시집 온 김순영 씨가 한국을 방문했다가 결핵에 걸려 오도 가도 못하는 처지가 된 베트남 친정아버지의 손을 꼭 잡고 있다. (사진=임상훈 기자)

10년 전 베트남에서 한국으로 시집 온 김순영 씨가 한국을 방문했다가 결핵에 걸려 오도 가도 못하는 처지가 된 베트남 친정아버지의 손을 꼭 잡고 있다. (사진=임상훈 기자)

이역만리 한국에 시집온 지 만 10년. 억척스럽게 삶을 버텨온 베트남댁 김순영(32) 씨는 닭똥 같은 눈물을 떨궜다.

지난 2007년 가정을 이뤘고 한국 이름으로 개명한 김 씨는 넉넉지 않은 살림이지만 남편, 그리고 9살 난 아들과 함께 삶을 꾸려왔다.

남편이 정신질환이 있는 2급 장애인이라는 사실을 결혼 뒤 알게 됐고, 결혼 이듬해 얻은 소중한 아들은 청각장애 2급으로 태어났다. 베트남에 있는 친정어머니는 심한 당뇨병에 걸려 많은 치료비가 들고 있다.

기초생활수급자 형편이지만 김 씨는 시급 6200원을 받는 식당 아르바이트를 하며 혼자서 가계를 꾸려왔다.

입퇴원을 반복하는 남편, 장애를 타고난 아들의 병원비는 온전히 김 씨의 몫이다. 삶이 녹록치 않지만 베트남 친정어머니의 치료비도 일부 붙여야하기에 김 씨는 쉴 새 없는 나날을 보냈다.

이런 딸이 안쓰러워 지난 3월 베트남의 친정아버지(62)가 김 씨를 찾아왔다. 3개월 방문비자로 찾아 온 아버지를 보며 김 씨는 반갑다는 생각 한편에 일을 더 할 수 있겠다는 욕심이 들었다. 아버지가 아픈 아들을 돌봐주면 아르바이트를 더 할 수 있고, 어머니 치료비를 더 보낼 수 있다는 생각이 앞선 것이다.

하지만 기대가 좌절로 바뀌기까지 오랜 시간이 걸리지는 않았다. 기후가 다른 탓에 아버지는 오자마자 감기에 걸렸고, 청천벽력 같은 진단이 나왔다. 결핵이었다. 그길로 아버지마저 입원했고 전염성 있는 질병이기에 아버지는 1인 입원실 갇혀 오도 가도 못하는 처지가 됐다. 더 큰 문제는 벌써 천만 원을 훌쩍 넘겨 감당할 수 없는 병원비다.

남편, 아들, 친정어머니에 이어 친정아버지까지. 그야말로 김 씨는 사면초가에 처했고 없는 형편에 눈덩이처럼 불어나는 치료비는 설상가상 김 씨의 어깨를 짓누르고 있다.

남편과 아들, 친정어머니의 치료비에 이어 친정 아버지의 병원비마저 책임져야 하는 김순영 씨와 딸의 이런 처지를 잘 아는 아버지의 표정이 어둡다. (사진=임상훈 기자)

남편과 아들, 친정어머니의 치료비에 이어 친정 아버지의 병원비마저 책임져야 하는 김순영 씨와 딸의 이런 처지를 잘 아는 아버지의 표정이 어둡다. (사진=임상훈 기자)

지난 14일 예수병원에서 만난 김 씨의 닭똥 같은 눈물은 이런 사연을 담고 있었다.

김 씨는 "아버지는 마스크를 겹겹이 쓰고 베트남으로 돌아갈 테니 무조건 퇴원시켜달라고만 한다"며 "제가 돈 없는 것을 알기에 아버지 마음이 더 불편하고, 병원의 한국 음식이 입에 맞지 않아 입원 한 달이 넘도록 차도가 없다"고 안타까워했다.

여전히 김 씨는 미워지는 가슴, 피곤한 몸을 이끌고 아르바이트에 나선다. 식당 일을 마치면 아들을 재우고 아버지의 입원실로 향한다. 앞이 깜깜하고 답이 보이지 않는 현실이지만 자신마저 무너지면 안된다는 사실을 잘 알기 때문이다.

"너무 당황스럽고 막막해요. 저도 도망가고 싶어요. 그런데 아들 때문에라도 버텨야 해요. 저는 우리 아들 못 버려요."

다시 김 씨의 슬픈 눈에서 굵은 눈물방울이 떨어졌다.

아시아이주여성센터 홍성란 씨는 "김 씨를 돕기 위해 백방으로 알아보고 있지만 아버지가 외국인이기에 지원받을 길이 없다"며 "누구보다 더 열심히 살아온 김 씨에게 주변의 관심이 절실하다"고 말했다.

문의 홍성란 씨(휴대전화 010-4660-7516), 후원계좌 전북은행 521-13-0422136(예금주:아시아이주여성센터).