2015년 이후 '여성혐오'와 '페미니즘' 이슈에 대한 관심이 급격히 높아지면서, 문화 콘텐츠들을 여성주의적 시각으로 읽으려는 시도들이 활발해졌다. 성균관대 문과대학 CORE 사업단이 주최하고 성균관대 문과대학 국어국문학과와 서울시여성가족재단이 주관하는 '페미니스트 시각으로 읽는 한국 현대문화사'도 한 예다. 영화·미술·공연·대중음악·웹툰·팟캐스트·SNS·게임 등 여러 장르에서 전개되는 페미니즘 문화비평을 두루 다루는 이 강의는 16일부터 27일까지 이어진다. 1강부터 10강까지 전 강의를 지상 중계한다. [편집자 주]

[글 싣는 순서]

① 약 100년 전, 여학생들은 학교에서 '애정발표'를 했다<계속>

여학교에서 한 여학생이 다른 여학생을 바라보고 있는 모습, 여학생들끼리 함께 다니는 모습 (사진=김수정 기자)

여학교에서 한 여학생이 다른 여학생을 바라보고 있는 모습, 여학생들끼리 함께 다니는 모습 (사진=김수정 기자)

조선 후기가 되어서야 비로소 여성들도 학교에 다니고 사회 진출을 하기 시작했다. 특정 성별이라는 이유로 배움의 기회도 잃고, '가정'이라는 틈바구니 안에서만 움직일 수 있었던 시간을 한참이나 보내고 난 뒤의 일이었다.

생애 처음으로 집 밖을 나서 낯선 공간에서 그간 몰랐던 타인들과 부대끼기 시작한 여성들은, 학교라는 근대적인 공간에서 새로운 경험을 한다. 매우 가까운 친밀함에서부터 흔히 연인을 표현할 때 쓰는 로맨틱한 관계까지 다양한 결의 관계가 존재했다. 그것이 바로 'S'였다. 자매를 뜻하는 영단어 Sister, 혹은 소녀를 뜻하는 일본어 しょうじょ (쇼죠)에서 따온 말이었다.

16일 오후 7시 30분, 서울 동작구 대방동 서울시여성재단 성평등 도서관에서 페미니스트 시각으로 읽는 한국 현대문화사' 1강이 열렸다. 첫 강의를 맡은 여성학자 박차민정 씨는 '퀴어한 반도의 퀴어한 신체들-1920~1930년대 조선의 퀴어문화'를 발제했다.

◇ 당시 여학생들에게는 보편적이었던 'S'그는 "1920~1930년대 동성연애 문화라고 하는 것은 모르는 사람은 너무 큰 충격을 받지만, 아는 사람에게는 너무 진부한 주제"라며 "1920~1930년대 기숙학교가 만들어지면서 공통적으로 목격되는 현상이었다. 여학생들 사이 혹은 여교사와 여학생 사이의 로맨틱한 열정을 일본과 한국에서는 S라고 불렀다"고 말했다.

가정을 벗어나 '학교'라는 근대적인 공적 공간에 진입했기에 이런 현상이 가능했다. 박차민정 씨에 따르면, 구술사 기록 등을 참고했을 때 S 관계를 시작한 나이는 15~16세였고, 한 반에서 10명 중 8명이 S라고 밝혔을 만큼 여학생들에게 동성연애는 보편적 경험이었다.

박차민정 씨는 "(학내에서) 특정한 사람과 S가 되었다고 밝히는 걸 애정발표라고 했다"며 "(서로) 음식 갖다 주고 반지 나누는 것에서부터 칼을 품고 다니거나, 6명이 출연할 정도의 다자연애도 있었다"고 설명했다.

1931년 작품인 독일 영화 '제복의 처녀'. 오른쪽은 '제복의 처녀'의 원작자 (사진=김수정 기자)

1931년 작품인 독일 영화 '제복의 처녀'. 오른쪽은 '제복의 처녀'의 원작자 (사진=김수정 기자)

당대 여학생들에게 흔하게 목격될 만큼 널리 퍼져 있던 S 문화는 문학작품으로도 이어졌다. S 관계를 모티프로 하는 S 소설은 여학교 내 여학생들 사이의 로맨스를 다루는 장르였다. 조선뿐 아니라 동북아에서 선풍적인 인기를 끌었다.

서구에서도 비슷한 현상이 벌어졌다. 1931년에 만들어진 독일 영화 '제복의 처녀'는 보수적인 군인 집안에서 자란 소녀가 기숙학교에 들어가 여교사와 로맨스를 펼치는 이야기다. 이 작품은 일본에서 대흥행한 후 국내(1933년 상영 기록이 확인됨)에도 들어왔는데, 이때부터 조선 신문에서는 여학생을 표현하는 관용구로 '제복의 처녀'라는 말이 쓰였다는 박차민정 씨의 설명이다.

그는 "당시 신여성들이 쓴 글을 보면 이 영화는 동성애를 하는 젊은 여성들의 섬세한 심리를 잘 그려내는 공감할 만한 작품으로 평가받았다"며 "키스씬이 유명한데 조선 상영 때는 이 장면이 잘린 것으로 알고 있다"고 부연했다.

◇ 소녀들의 사랑엔 '관대', 성인이 되면 '변태' 낙인

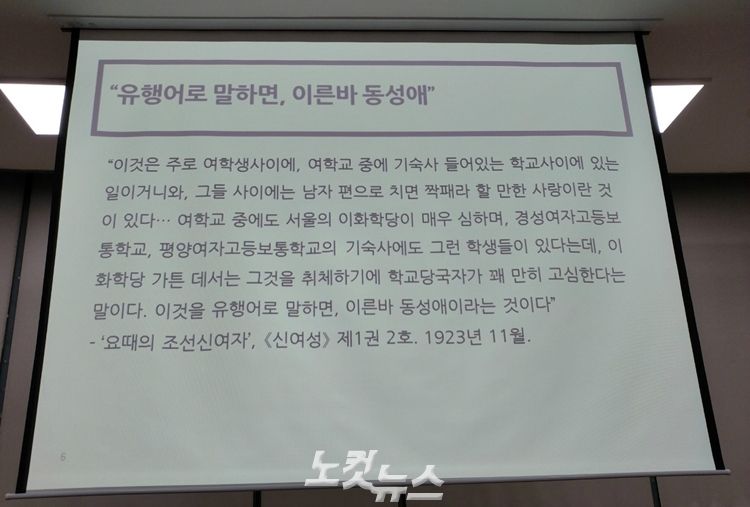

'신여성' 제1권 2호에 실린 '동성애' 언급. 당시 여학생들이 이러한 관계를 S라고 불렀던 것과 달리 언론은 동성애라고 이름을 붙였다. (사진=김수정 기자)

'신여성' 제1권 2호에 실린 '동성애' 언급. 당시 여학생들이 이러한 관계를 S라고 불렀던 것과 달리 언론은 동성애라고 이름을 붙였다. (사진=김수정 기자)

21세기에 접어든 지 18년째가 되는 지금도, 양성애자로 커밍아웃한 성소수자라는 점이 빌미가 되어 방송 프로그램 일방 하차를 당한다. 헌법의 평등이념에 따라, 성 정체성과 성적 지향으로 차별해서는 안 된다는 '차별금지법' 제정 역시 나중으로 밀렸고, 성소수자들에게는 "나대지 말"고, "숨어 있으라"는 강요가 곳곳에서 이루어지는 것이 현실이다.

그러나 1920~1930년대 '소녀들의 사랑'을 바라보는 조선 사회의 시각은 비교적 너그러운 편이었다. 단, 성인으로 넘어가면 비정상적인 취향을 지닌 변태성욕자로 취급했다. 조선 사회가 허락한 동성애는, '미성숙한 소녀'였을 때에만 가능했던 셈이다.

박차민정 씨는 "가까운 동성 친구나 동성 선생님에게 사랑의 감정을 느끼는 건 너무나 자연스럽다고 하면서도, 성인이 된 후에는 이성애만을 유일하게 합법적인 결과로 봤다. 청소년기 이후까지 이어지는 동성애는 변태라고 생각했다"고 말했다.

만연해 있는 동성애를 문제 삼으며 '일깨우려는' 시도도 이루어졌다. 박차민정 씨는 여학생들이 동성애를 벗어나 안전한 이성애로 나아가기 위해 부모, 교사들이 어떻게 개입해야 하는지 생각하는 글들이 나타나기 시작했다고 밝혔다. 1928년 이후 비슷한 글이 급증했는데, 이는 당시 심각한 문제로 대두된 미혼여성들의 혼인율 저하와 관련돼 있었다.

박차민정 연구자가 17일 오후, 서울 동작구 대방동 서울시여성가족재단 성평등 도서관에서 '퀴어한 반도의 퀴어한 신체들-1920~1930년대 조선의 퀴어문화'를 주제로 강의하는 모습 (사진=김수정 기자)

박차민정 연구자가 17일 오후, 서울 동작구 대방동 서울시여성가족재단 성평등 도서관에서 '퀴어한 반도의 퀴어한 신체들-1920~1930년대 조선의 퀴어문화'를 주제로 강의하는 모습 (사진=김수정 기자)

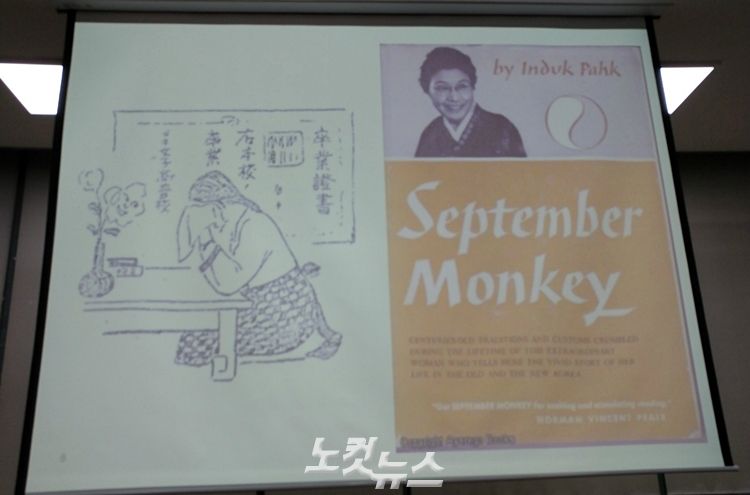

조선 언론은 '배운 여성들의 미혼'을 걱정했다. 학교 졸업증서 때문에 결혼을 못 해 울고 있는 만평은 보자마자 실소가 나오지만 사실 무척 진지한 뉘앙스였다고. 하지만 이화학당 등 고등교육기관 졸업자 대다수는 독신으로 살았다. 가정-사회 양립을 강조한 1925~1945년 세대 졸업생 상당수도 독신을 유지했고, 이런 문화를 자랑스러워했다고 전해진다.

성인 여성의 동성애를 바라볼 때 남성 역할로 규정한 여성(매니시 레즈비언)과, 그를 키워낸 개인적이고 자유주의적인 가정을 주로 공격하는 태도를 보이기도 했다. 같은 날 세상을 떠난 김용주-홍옥임 사건에서 홍옥임에게 비난이 쏟아진 것을 대표적인 예로 들 수 있다. 역시 가장 문제라고 봤던 건 이들이 '여성의 역할을 거부했다'는 사실이었다.

조선 사회와 언론은 특정 부분(매니시 레즈비언 등)만 과잉 재현하거나, 같은 동성애 관계도 나이에 따라 인정/불인정을 나누며 폄훼했으나 여성들에게 '학교 진입-그 속에서 겪는 새로운 관계'는 하나의 '성장 과정'이었다.

박차민정 씨는 "학교라는 근대적인 공간에 처음 진입한 소녀들이 독자적인 또래문화를 만들고, 외부세계에 대항해 자신들의 가치체계를 만드는가 하면, 무리의 리더를 맡는 등 여성들에게 결코 허용하지 않았을 경험을 하며 새로운, 근대적인 자신을 발견하는 과정이었다"고 평했다.

왼쪽은 고학력이어서 결혼하지 못해 울고 있는 여성을 표현한 만평이다. 고등교육기관 졸업증서가 뒷배경으로 있다. 오른쪽은 박인덕의 영문 자서전 '셉템버 몽키' (사진=김수정 기자)

왼쪽은 고학력이어서 결혼하지 못해 울고 있는 여성을 표현한 만평이다. 고등교육기관 졸업증서가 뒷배경으로 있다. 오른쪽은 박인덕의 영문 자서전 '셉템버 몽키' (사진=김수정 기자)