(사진=자료사진)

(사진=자료사진)

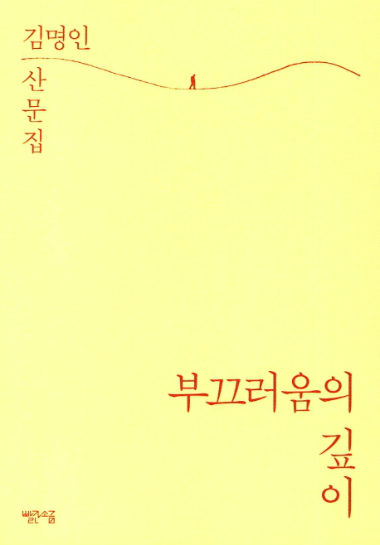

김명인 문학평론가(인하대 교수)가 인생과 시대를 되돌아보는 산문집 '부끄러움의 깊이'를 펴냈다. 글들을 관통하는 키워드는 '부끄러움'과 '성찰'이다. '나이듦, 자기정체성, 문학, 혁명, 페미니즘' 등 작가의 심연을 통과한 대상들은 '부끄러움'이라는 새로운 깊이를 얻는다. 그렇다면 작가에게 부끄러움이란 무엇일까? 그것은 "아물지 않는 상처를 지닌 사람만이 지을 수 있는 아픈 표정이다."

신영복 선생이 돌아가셨을 때 저자는 "환우"의 감각으로 추모의 글을 쓴다.

나는 일종의 환우의 감각으로 신영복 선생의 삶과 저작의 모든 부면에서 그 부끄러움의 흔적을 읽을 수 있었다. 그분은 비슷한 경험을 했으나 여전히 어두운 은신과 자폐의 삶을 살았던 다른 분들과 달리 대학교수로서, 베스트셀러 작가이자 서예가로서 대중적인 애정과 관심을 크게 받으며 출옥 뒤 30년 가까운 여생을 누린 것처럼 보일 것이다. 하지만 그분의 그런 셀러브리티에 가까운 명성과 발휘했으면 얼마든지 더 발휘할 수 있었던 영향력에 비한다면, 그분의 삶과 저작을 가로지르는 어떤 삼감과 겸허의 태도는 바로 그 씻을 수 없는 부끄러움이라는 생애의 감각에서 오는 것이었다. 남들은 그것을 미덕이라 부를지 모르지만, 사실 그것은 절대 아물지 않는 상처를 가진 사람만이 지을 수 있는 아픈 표정인 셈이다.

그분의 부음을 들으면서 내게 가장 먼저 떠오른 것은 그분이 이제 그 '부끄러움'이라는 평생의 상처에서 놓여나게 되었구나 하는 생각이었다.(133~135쪽)

여전히 부끄러움이 많은 시대이다. 그럼에도 부끄러움을 잊은 사람들이 너무 많다. 아니, 정작 부끄러워해야 할 사람은 부끄러워하지 않고 그러지 않아도 될 사람들이 오히려 부끄러워하는 시대이다. 김명인은 지금 우리의 삶과 시대를 한번 진솔하게 되돌아보자고 낮고 단단한 성찰의 언어로 제안한다.

이 산문집에서 한 지식인의 회한과, 그래도 버릴 수 없는 희망을 만날 수 있다.

그런데 30년이 지난 지금, 나는 50대 후반 병약해진 초로의 대학교수가 되어 이렇게 지난날을 돌아본다. 돌아보니 참 쓸쓸한 세월이었다. 혁명가의 삶을 살고자 했으나 얼마 못 가 한갓 문필가의 삶이 왔고, 또 가난한 문필가의 삶조차 그대로 지키지 못하고 어정어정 대학교수의 길로 접어들게 되었다. 한때는 부끄럽고 욕된 삶이라고 생각한 적도 있으나, 모리배들 돈세탁하듯 인생과 인생에 대한 관점도 하도 여러 번 세탁을 하고 나니 이젠 그런 생각조차 들지 않는다. 과거의 무게만 여전히 무겁고 미래에는 도대체 기다릴 무엇이 없어 현재는 그저 매일매일의 연장일 뿐인 삶, 습관처럼 분노하고 습관처럼 우울하고 습관처럼 자각할 뿐이다.(22쪽)

저자는 신경숙 표절 사건과 메갈리아 논쟁 등 논쟁적 사안에 대해 비판의 날을 세운다.

아무튼 지금 한국문학의 풍경 속에서 내가 낄 자리는 별로 없다. 그리고 거기 끼고 싶은 생각도 없다. 그러니 작금의 표절 사태를 두고 그렇게 안타까워한다거나 분노한다거나 하는 것도 원래 내 할 일은 아니다. 그것은 그들의 일이다. 어떤 욕을 먹건, 어떤 평가를 받건, 수단과 방법을 가리지 말고 잘들 해먹을 수 있을 때까지 해먹어라. 어차피 적당히 폼 잡고, 적당히 수입 잡고, 그러면서 (신경숙처럼 악착같이) 살아남으면 되는 사업 아닌가, 문학이란 게. 이제는.(252쪽)

1부 '저기 낯선 남자 하나'에서는 나이듦과 자기정체성을, 2부 '슬픔의 문신'에서는 시·소설·노래·영화에 대한 감상을, 3부 '우리는 인간인가'에서는 세상을 이야기하고 있다.

대신 오늘날 진보주의의 '착한 핵심'은 무엇이어야 하는가를 생각해 보기로 한다. 나는 세상을 이렇게 '현 상태'로 두어서는 안 된다는 진보주의의 부정 정신은 기본적으로 '타자의 고통에 대한 공감'에서 비롯된다고 본다. 아니 본래부터 타자는 없으므르 '타자화된 존재들의 고통에 대한 공감'이라고 해 두자. 그 이름을 무엇이라 부르든 모든 진보 이념의 출발점에는 이 타자화된 존재들의 고통에 대한 공감이 가로놓여 있다.(214쪽)