연합뉴스

연합뉴스국민연금 관련 기사에 가장 많이 달리는 온라인 댓글은

'나중에 안 받아도 되니, (보험료를) 내지도 않게 해 달라'는 것이다. '인구 절벽'으로 인한 연기금 고갈시점이 당겨지면서

기성세대만큼 받지도 못할 연금을 왜 달마다 꼬박꼬박 부어야 하냐는 청년 세대의 불만이 읽히는 대목이다.

특히 기금이 소진되고 그 해 보험료 수입만으로 급여를 충당한다고 가정할 때 필요한 보험료율인

'부과방식이용률'이 올해 6%에서 2080년 35%까지 치솟을 거란 전망은 이들에게 적잖은 공포다. 월급이 들어오는 족족 '3분의 1' 이상을 고스란히 헌납해야 한다면 유쾌할 가입자는 없다.

참여연대·민주노총·한국노총 등 306개 단체가 모인 공적연금강화국민행동(연금행동)은 10일 연금제도의 쟁점과 기금 관련 현안을 다룬 언론 간담회에서 이같은 생각이 '오해'라고 밝혔다. 연금행동 정책위원장이자 국회 연금개혁특별위원회 민간자문위원으로 참여 중인 동아대 사회복지학과 남찬섭 교수는

"기금이 소진되면 연금을 못 받게 된다는 말이 많은데, 결론부터 말하면 그렇지 않다"고 잘라 말했다.

그러면서 부분적립식인 국민연금이 설령 완전한 부과방식(pay-as-you-go·PAYG)으로 전환되더라도 공적 연금을 가입자들이 수급하지 못하게 되는 일은 있을 수 없다고 강조했다. 또

'100% 적립방식(funded system)'이 가능하다는 생각 자체가 환상이라고 짚었다.

동아대 사회복지학과 남찬섭 교수가 10일 서울 마포구 소재 한 식당에서 열린 공적연금강화국민행동 언론간담회에서 발언하고 있다. 이은지 기자

동아대 사회복지학과 남찬섭 교수가 10일 서울 마포구 소재 한 식당에서 열린 공적연금강화국민행동 언론간담회에서 발언하고 있다. 이은지 기자남 교수는 "보통 기금이 있어야(만) 연금을 받는다는 얘기는 완전적립을 염두에 두는 것이지만, 이는 사실상 불가능하다"며

"어떤 세대가 퇴직한 후에 자신들이 받을 연금 금액을 미리 젊을 때 다 쌓아둔다는 뜻인데 그 자체가 성립되지 않는다. 경제 상황이 어떻게 될지 모르고 변수도 많다"고 지적했다.

물론 민간 연금은 완전적립방식이라 볼 수 있지만 '급여로 들어갈 재정을 모두 쌓아놨다'는 뜻이 아니라

'가입자가 낸 돈만큼만 연금 급여로 지급한다'는 의미로 이해해야 한다는 게 남 교수의 설명이다.

흔히 생각하듯, 현재 은퇴 후 국민연금을 받고 있는 퇴직세대도 과거에 낸 보험료에 이자를 붙여 돌려받는 것이 아니라고 선을 그었다.

이들이 젊어서 납부한 돈은 이미 당시 노인들에게 급여를 지급하는 데 쓰였다는 것이다. 다만 그때는 연금

수급자가 가입자에 비해 훨씬 적다 보니 '남는' 보험료가 기금으로 쌓여 거대한 적립금을 이루게 됐다고 봤다.

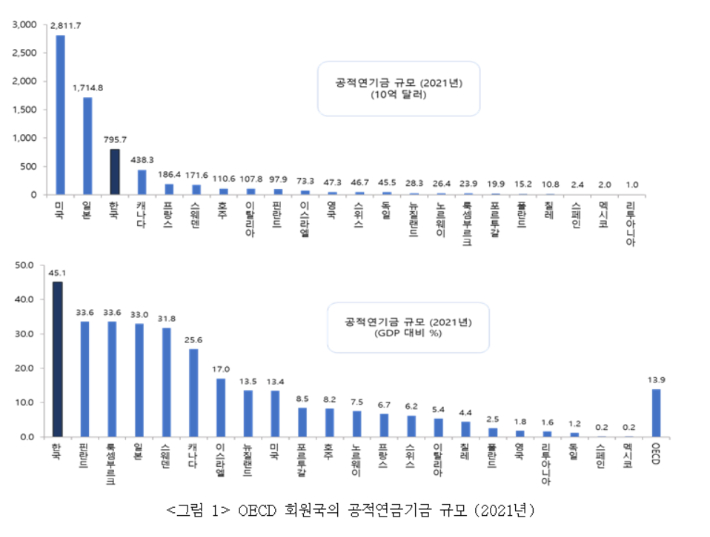

한국의 공적연기금 규모는 2021년 기준 약 7957억 달러(한화 약 1054조 원)로 절대금액으로 보면 세계 3위, 국내총생산(GDP) 대비 비율(45.1%)로는 최상위 수준이다. 남 교수는 "국민연금 설계 당시

베이비붐 세대가 경제활동을 하며 보험료를 내게 하고, 이들이 퇴장할 때까지 완충기금을 쌓게 하려는 의도에서 그렇게 된 것"이라고 말했다.

공적연금강화국민행동 제공

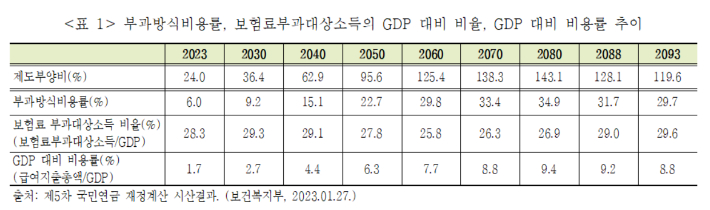

공적연금강화국민행동 제공 올 1월 발표된 5차 재정추계 결과를 들어 2080년이면 소득의 35%를 연금 보험료로 납부해야 되는

미래세대의 부담만 너무 커지는 것이 아니냐는 우려에 대해서는 다소 과장된 부분이 있다고 반박했다.

정부는 5년마다 생산인구와 부양인구 등

변화하는 인구구조를 포함해 실질경제성장률, 실질임금상승률, 물가상승률, 경제활동참가율 등 거시경제변수 전망치를 토대로 연금 재정추계를 실시한다. 해당 수치들은 상당히 보수적으로 가정해 적용된다. 연금행동은 5차 추계에 활용된 이 수치를 그대로 받아들여

미래세대의 실질소득과 연금 비용을 '역산'한 결과를 내놨다.

남 교수 등의 분석에 따르면, 한국의 실질 GDP는 올해 2230조 2천억 원에서 2093년 3495조 8천 억원으로 증가할 것으로 예측됐다.

전체 인구가 거의 절반 가량으로 쪼그라드는 상황(5156만 명→2782만 명)에서도

같은 기간 국민 1인당 실질 GDP는 5654만 원에서 2억 1945만 원으로 상승할 것으로 전망됐다. 노동소득은 생산인구(18~64세)가 모두 갖되, 자본소득은 생산인구와 노인인구(65세 이상)가 인구비례에 따라 나눠 가진다는 전제 아래서다.

이 경우,

2060년에는 올해 대비 1인당 실질 GDP가 2.3배, 2080년엔 3.4배까지 오르게 된다.

남 교수는 "누구나 부과방식이용률이 35%라고 하면 현재 소득수준을 그대로 전제해 부담하는 보험료율로 생각하기 쉽지만 실제론 그렇지 않다는 것"이라며 "재정주의자들은 미래세대가 현 세대로부터 부담만 물려받을 것처럼 말하지만,

대단히 보수적으로 가정된 거시경제변수 전망치에 의하더라도 미래세대의 생산성은 현 세대보다 훨씬 높고, 그만큼 다양한 인프라를 함께 물려받는다는 것"이라고 설명했다.

보험료율과 소득대체율(생애 평균 소득 대비 연금 수령액 비율)을 모두 올려야 한다고 보는 남 교수는

소득대체율이 '50%'(현행 42.5%)는 돼야 공적 연금으로서의 기능을 다하고 노인빈곤율도 줄일 수 있다고 주장했다.

공적연금강화국민행동 제공

공적연금강화국민행동 제공 지난해 국민연금공단 국민연금연구원에서 50세 이상 가구를 실태조사한 결과, 부부의 '최소 노후 생활비'는 198만 7천원, 개인은 124만 3천원으로 파악됐다.

부부가 20년 이상 연금 보험료를 부어야 최소한의 의식주 등을 해결할 수 있는 생활비를 간신히 채우는 수준(98.5%)이다.

같은 맥락에서 남 교수는 "예정대로

오는 2028년 소득대체율을 40%까지 하향하게 되면 미래 연금수급자들의 연금급여는 미래 가입자의 평균소득의 25%에 불과할 것으로 추정된다"며 "잘 사는 노인들은 상관이 없지만, (소득수준이) 그 이하인 노인들은 공적 연금 외 다른 소득이 없잖나"라고 반문했다.

이어

"보험료 인상과 소득대체율 인상이 함께 진행되지 않으면 미래세대는 연금 보험료를 더 지출하고도 이전과 같은 급여를 받아 결과적으로 국민연금의 순편익이 감소하게 된다"며 "미래세대의 부담을 덜겠다는 명목의 '더 내고 덜 받는' 개혁이 오히려 미래세대의 부담을 가중할 우려가 있다는 것"이라고 지적했다.

소득대체율 50%를 위한 적정 보험료율은 '12%' 정도로 추정했다. 다만, '플러스 알파(+α)'가 될 가능성도 높은데, 현재 재정 모형으로는 추계가 어려워 관련 데이터를 아직 확보하지는 못했다고 밝혔다.