무더위가 기승이다. 납량을 즐기기 위한 괴담의 계절이 온 것이다. 공포영화가 하나씩 개봉하기 시작하고, 특히 학교마다 나름 하나씩은 품고 있는 괴담들이 다시 고개를 드는 때다.

여기서, 학교 괴담이라는 것은 대부분 잔혹한 입시 경쟁 속에서의 소외와 고통을 표현하는 일종의 집단 창작물이다. 그런데 학교 괴담들 중에 ‘근거가 있는 괴담’이 있으니, 아마도 이 글을 읽는 독자들 상당수가 한번쯤은 들어봤을 “초등학교 공동묘지의 전설”이다.

27일 필자와 만난 경기대학교 건축대학원 안창모 교수는 초등학교 공동묘지의 전설이 사실에 근거하고 있음을 자료를 통해 밝히면서, 그렇게 된 이유와 맥락을 설명했다.

초등학교 공동묘지의 전설, 대체 어떤 근거를 갖고 있는 것일까?

◈ 사대문 도심에 근접한 한성부 곳곳에 대형 공동묘지가 생겨나다조선은 도읍인 한성부(‘도성 사대문 안’과 ‘도성 밖 十里’)에서 묘를 쓰는 것을 금지했다. 도성 안의 시체는 그래서 도성의 문 중 남소문인 광희문과 서소문인 소의문을 통해 도성을 나가 십리를 더 지나 한성부 밖에 매장됐다. 최근 은평 뉴타운 건설 현장에서 내시들의 묘가 대규모로 발굴됐던 것 역시 한성부를 벗어난 곳에 묘를 썼기 때문이다.

그러나 조선 말기로 들어오면서, 도성 사대문 안에 묘를 쓰지 않는 원칙은 지켜진 반면, 도성 밖의 한성부 지역 즉 도성 밖 십리(성저십리) 지역에는 묘가 들어서기 시작했다. 한성부의 성저십리 지역 가운데, 시체가 나가던 남소문 밖 신당동과 서소문 밖 아현동 그리고 남산 너머의 금호동(현재 동호대교와 성수대교 사이 ‘수천리’ 지역)과 용산 등에 비공식적인 공동묘지가 서서히 자리잡게 된 것이다.

여기서 남소문 밖의 신당동과 서소문 밖 아현동은 그 동네 명칭에도 맥락이 배어있다.

도성 내 시신을 운구하는 문으로 많이 사용됐던 남소문 즉 광희문 밖에는 망자를 좋은 곳으로 보내기 위해 무당을 찾는 이들이 많았다. 그래서 무당들이 광희문 밖에 모여 살았고 그래서 신당이 모여 있는 동네 즉 神堂洞이라는 이름을 갖게 됐다. 그 후 이 이름은 갑오개혁 때 발음이 같은 新堂洞으로 바뀌어 지금에 이른다.

‘아현’은 아이고개인 兒峴에서 유래했고, 우리말로 애오개로 불린다. 이 명칭 역시 ‘서소문’과 연결된다. 도성의 시체 중 아이의 시신은 ‘서소문’을 통해 나갔는데, 이때 서소문으로 나간 아이 시신이 묻힌 고개를 아이고개라는 뜻의 ‘아현’으로 불렀다는 설명이 ‘아현’ 지명 유래 중 유력한 설의 하나다. 실제로 아현동 산 7번지 일대에 아이들의 무덤인 아총(兒塚)이 많이 남아있었는데, 이런 아총과 아현의 명칭은 바로 아이 시신이 나가던 서소문과 관련된다는 것이다.

조선 말기의 신당과 아현, 금호와 용산에 더해, 일제강점기를 전후해서는 일본인들의 주거지였던 남산 주변 즉 이태원과 장충동에 일본인의 공동묘지가 형성됐다.

그러던 1912년, 일제는 도성 사대문 밖의 한성부 지역 즉 성저십리에 공식적으로 공동묘지를 만들 수 있도록 묘지 취체 규칙을 발표한다. 1910년대까지 사대문 안과 용산만 일제강점기 ‘경성’이었고, 성저십리 지역은 경성의 경계 밖이었기에 가능한 일이었다. 그러면서 더욱 커진 신당동, 아현동, 장충동, 금호동, 이태원의 공식 공동묘지는 그 규모에 있어서 오래도록 사람들의 뇌리에 지워지지 않을 묘지 터로서의 장소성을 갖게 된다.

바로 이렇게, 사대문에 인접한 서울 도심부에 대형 공동묘지들이 생겨나게 된 것이다.

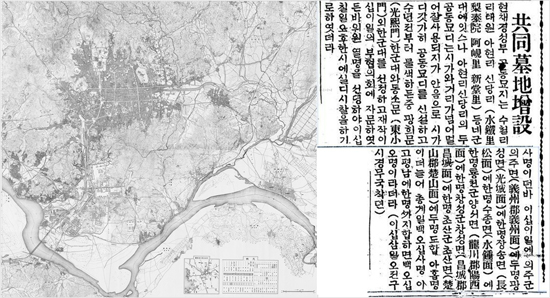

신당동 공동묘지와 초등학교 전설. (경기대 건축대학원 안창모 교수 제공)

신당동 공동묘지와 초등학교 전설. (경기대 건축대학원 안창모 교수 제공)

◈ 1930년대 일제의 경성부 도시계획, 초등학교가 공동묘지 터 위에 자리 잡다1920년대부터 서울 즉 일제강점기 경성으로 사람들이 몰려들기 시작했다. 경제적으로 어려워진 농민들이 경성으로 들어오면서 도시 외곽이 확장되고 도시 빈민들이 나타났다. 과밀화되는 도시 문제를 해결하기 위해 경성의 확장과 새 도시계획이 불가피해졌고, 이는 1930년대 ‘대경성 계획’으로 이어졌다. 그리고 1936년 조선총독부는 경성의 경계를 기존의 4배로 넓히는 확장안을 발표하기에 이른다.

바로 이때, 기존 경성 경계 밖이었던 ‘성저십리’ 지역들이 경성으로 편입됐다. 그러면서 새로 경성이 된 신당동, 아현동, 장충동, 이태원 등의 공동묘지는 미아리 등 경성 외곽으로 이전됐다. 그리고 그 공동묘지 터 위에 근대적 공공 행정 시설이 세워지는데, 그 대표적인 것이 바로 일제강점기 보통교육시설인 “국민학교”다.

특히 신당동과 아현동, 금호동 등은 도심 가까이 자리한 구릉지로 도시 빈민들이 대거 모여든 밀집 주거지였다. 황국신민화 정책의 일환으로 전 국민 보통교육 정책을 실시하던 일제는 이들 주거지에 보통교육시설인 국민학교를 놓아야했고, 그 자리로 선택한 것이 바로 이들 주거지 옆의 공동묘지 터였던 것이다.

일본인 주거지 근처의 공동묘지 터였던 이태원과 장충동 일대는 일본인을 위한 고급 주택지 즉 문화주택지구로 개발됐다. 이태원과 장충동 일대가 재벌가 및 재력가들의 거주지로 이어져 오고 있는 배경이다.

결국 근대기 서울이 확장되는 과정에서, 서민 밀집 주거지 인근의 공동묘지 터 위에 많은 국민학교들이 세워졌고, 이 기억이 지금도 “초등학교, 공동묘지의 전설”로 이어져오고 있다는 것이 안창모 교수의 설명이다. 그리고 이러한 도시 계획은 단지 1930년대 경성에 새로 편입된 서울 성저십리 지역에서뿐만이 아니라, 이후 급속한 인구 집중으로 서울이 더 팽창될 때에도 비슷한 양상으로 전개됐고(미아리로 이전된 공동묘지가 다시 망우리로 옮겨지고 미아리 공동묘지는 다시 주거지와 국민학교 부지 등으로 개발되는 방식), 이는 인천, 부산 등의 다른 대도시에도 마찬가지로 적용된다는 것이다.

"초등학교, 공동묘지의 전설"이 전국적으로 번져가게 된 배경은 바로 여기에 있다.

(경기대 건축대학원 안창모 교수 제공)

(경기대 건축대학원 안창모 교수 제공)

◈중고등학교와 대학교는?우리 학창시절을 더듬어보자. 초등학교 때 맹위를 떨치던 공동묘지의 전설이 묘하게도 중학교와 고등학교에서는 사라져버린다. 그것은 왜일까?

안창모 교수는 그럴 수밖에 없다고 설명한다. 일제강점기의 중학교와 고등학교, 즉 ‘고등보통학교’는 의무교육학교가 아닌 ‘있는 사람들의 고급학교’였다. 그래서 이 학교들은 사대문 안에만 들어섰다. 조선시대 한성부에서 일제강점기 경성부에 이르기까지 묘를 쓰지 않았던 사대문 안에 중고등학교가 들어섰기 때문에, 이들 학교에는 공동묘지의 전설이 애초 생겨날 수 없었다. 나이가 들고 철이 들어서 공동묘지의 전설이 사라진 것이 아니라는 것이다.

그렇다면, 대학의 입지는 어떨까?

서울의 대학들은 대부분 도심부 주변 녹지에 자리잡고 있다. 이는 해방 후 재원이 부족한 정부가 일본이 만든 공원 부지를 대학들에게 불하했기 때문이라는 것이 안창모 교수의 설명이다.

우리나라 대학들이 집중적으로 설립된 50년대 후반, 많은 대학들이 서울 종로에서 태동했다. 돈을 번 후 번듯한 건물을 세우고자 했던 이들 대학은, 도심 바깥으로 나가기는 원치 않았고 그렇다고 도심 중심부로 들어올 돈은 없었다. 이런 대학의 여건과 돈이 필요한 정부의 입장이 맞아 떨어진 것이 바로 서울의 ‘녹지 공원’ 불하였다. 이 과정에서 한양대는 사근공원, 동국대는 장충단공원, 경기대는 금화공원, 홍익대는 와우공원, 이런 식으로 대학이 입지하게 된 것이다. 과밀 도시 서울에서 대학 캠퍼스가 유독 한적한 녹지를 품고 있는 이유가 여기에 있다.

괴담의 계절, “초등학교 공동묘지의 전설”은 터무니없는 얘기가 아니다. 근대기 서울 확장 과정에서 시행된 일제강점기 도시 계획을 근거로 하고 있는 역사적인 스토리라는 것이 안창모 교수가 밝힌 내용이다.

혹시 모른다. 이 근거 있는 전설 때문에 ‘학교에 있는 동상은 죽은 사람 석고 발라서 만든 거다’, ‘학교에 늦게까지 있으면 소사 아저씨가 잡아먹는다’, ‘자정이면 운동장에서 해골이 깨어난다’는 등의 괴담이 나돌지도. 그러나 그것은 하나의 놀이로서 학교마다 피어나는 괴담일 뿐, 역사에 바탕을 둔 전설의 책임은 아닐 것이다. 아니 그것은 어쩌면, ‘초등학교 공동묘지의 전설’이 무더운 여름에 선사하는 선물(!)일지도.

서울에 대해 더 많은 이야기를 나누고픈 분들은 twitter.com/js8530 으로^^