한국과학기술연구원(KIST) 전경(사진=KIST 제공)

한국과학기술연구원(KIST) 전경(사진=KIST 제공)

공공기관인 KIST(한국과학기술연구원)가 평창올림픽을 준비하는 업무를 진행하면서 대학생 수십 명에게 최저임금에도 미치지 않는 임금을 지급해 논란이 일고 있다. 해당 기관은 높은 수준의 교육과 현장실습을 제공한다며 인턴직을 모집해놓고 실제로는 '자원봉사자'로 이들을 등록해 고된 노동에 동원했다.

◇ 약속했던 논문지도, 각종 교육 사라지고…단순 업무에 초과 노동까지

서울 소재 대학의 이공계 전공생인 대학생 A 씨는 올해 2월 학교 산학협력센터를 통해 KIST(한국과학기술연구원) 도핑콘트롤센터에 대학생 인턴으로 지원했다. 도핑콘트롤센터는 올림픽 등 체육행사 때 선수들의 소변을 분석해 약물 복용 여부를 확인하는 곳으로, 지금은 한창 평창올림픽을 대비한 업무가 진행 중이다.

여기서 대학생 인턴으로 근무하게 되면, 올림픽 관련 업무를 수행하면서 실습교육도 받을 수 있으므로 일석이조라는 게 A씨 생각이었다. A 씨는 "처음부터 임금에 대한 기대보다는 공공기관에서 수준 높은 교육을 받을 수 있다는 점이 메리트였기 때문에 인기가 많았다"고 말했다.

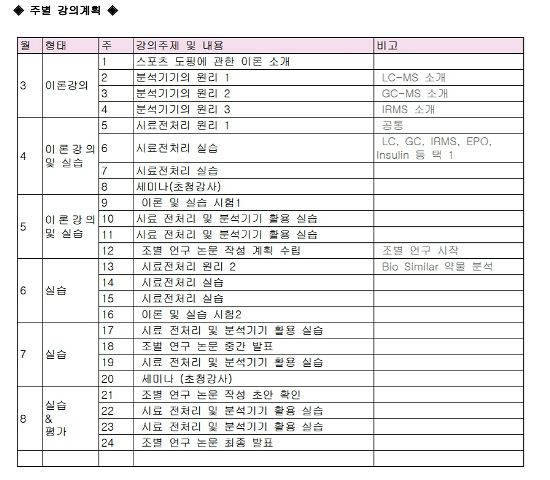

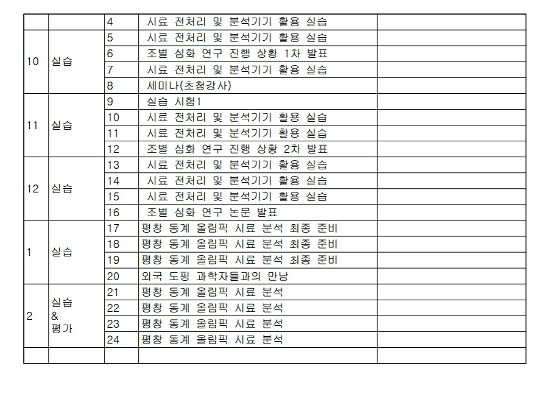

실제 모집 과정에서 지원 대학생들에게 배포된 '도핑 인력 양성과정 강의 계획안'에 따르면, 12개월 동안의 주차별 교육과정이 체계적으로 짜여 있었다. 센터에 근무하는 박사 연구원들의 강의는 물론, 고가의 분석도구 사용법 강의와 함께 학생들이 각자 논문을 한 편씩 쓰고 나갈 수 있도록 하는 지도 프로그램이 포함돼 있다.

그러나 전문 연구기관에서 질 높은 교육을 받을 거란 기대는 곧 실망으로 바뀌었다. A 씨를 포함한 43명의 대학생 모두 잡무에 가까운 서류작업이나 선수들의 시료를 검사하는 단순 반복 업무에 투입됐기 때문이다. 2학기 들어 16회에 걸쳐 제공하기로 했던 주차별 강의는 5회까지만 시행되다 중단됐다. 논문지도 프로그램도 사라졌다. 10월부터는 모든 교육과정이 중단된 셈이다.

도핑콘트롤센터는 애초 약속과는 다른 방침에 항의하는 대학생 인턴들에게 '스스로 노력'하면 된다는 황당한 답변을 내놓기도 했다. 대학생 인턴들에 따르면 관련 문제제기에 대해 센터 측은 "연구원들에게 적극적으로 어필하면 도와주지 않겠나"라거나 "스스로 연구하고자 하면 환경을 만들어주겠다"고 상황을 모면하기 바빴다고 한다.

처우에 불만을 느낀 학생들이 센터장과 면담했지만 오히려 "센터에 자꾸 요구만 하려고 하지 말고 학생들이 스스로 센터에 무엇을 할 수 있는지 고민을 하라"는 대답만 돌아왔다.

학교 산학협력센터를 통해 대학생들이 받은 KIST 도핑콘트롤센터 계획안. 커리큘럼 중 상당부분이 이행되지 않았다.

학교 산학협력센터를 통해 대학생들이 받은 KIST 도핑콘트롤센터 계획안. 커리큘럼 중 상당부분이 이행되지 않았다.

학교 산학협력센터를 통해 대학생들이 받은 KIST 도핑콘트롤센터 계획안. 커리큘럼 중 상당부분이 이행되지 않았다.

학교 산학협력센터를 통해 대학생들이 받은 KIST 도핑콘트롤센터 계획안. 커리큘럼 중 상당부분이 이행되지 않았다.

◇ 공공기관마저 학생들에게 '열정페이' 강요…"최저임금도 안 돼"더 큰 문제는 교육이 사라진 자리를 대학생 인턴들이 빼곡히 업무로 채웠음에도, 그에 따른 정당한 보상조차 없었다는 것이다. 대학생 인턴들은 하루 8시간, 주 5일을 근무하고 고작 30만원을 받았다. 9월이 되서야 70만원을 받게 됐지만, 이는 법정최저임금을 기준으로 겨우 반을 넘기는 수준이다.

심지어 대학생 인턴들은 전국체전 시료 분석 등으로 바빴던 지난 10~11월에는 이틀에 한번 꼴로 야근을 했지만 그에 따른 수당을 전혀 받지 못했다. 실습기관은 실습생들에게 실제 근무를 시킬 경우 임금을 지급해야 한다는 것이 교육부의 관련 고시지만, 공공기관인 KIST 산하 기관에서는 공공연히 이를 무시했다.

◇ '인턴'을 '자원봉사자'로 둔갑시킨 KIST "임금지급 의무 아냐"

이에 대해 도핑콘트롤센터 측은 학생들이 공식적으로 '자원봉사자'이기 때문에 교육과 임금 제공은 의무가 아니라는 입장이다. 센터 관계자는 "국가의 중대 사업을 위해 봉사하는 자원봉사자를 뽑은 것"이라는 것이다. 지급하는 돈도 임금이 아닌 '장려금'에 해당한다고 주장했다. 전형적인 '열정페이' 논리다.

처음부터 '인턴'이 아니라 '자원봉사자'를 뽑았다는 말이지만, 여기에 지원했던 대학생들은 물론 도핑콘트롤센터와 학생들을 연결해준 각 대학교에서 조차 관련 사실을 고지받은 적이 없다고 입을 모은다. 학생들 사이에서 "싼 값에 전공 학생들을 부리기 위해 공공기관이 학생들을 속였다"는 비판이 나오는 이유다.

대학생 인턴 B 씨는 "센터장이 외부 언론에 인터뷰한 내용을 보니 우리를 자원봉사자라고 부르더라"라며 "우리는 봉사가 아니라 교육을 받고 노동에 따른 임금을 받으러 왔는데 센터 측의 태도에 어이가 없는 상황이다"라고 배신감을 전했다.

산학협력 프로그램을 통해 학생과 기관을 중간에서 연결한 대학들은 상황을 전혀 파악하지 못하고 있다는 것도 문제다. 교육부 지침에 따라 해당 대학의 교수가 감시차 기관을 방문하기도 했지만 대학 관계자는 "해당 기관이 자원봉사자를 뽑으려 했는지 전혀 알지 못했다"고 밝혔다.

공공기관인 KIST에서 대놓고 학생들을 동원하고 있었지만 궁지에 몰린 이들을 도와줄 곳은 어디에도 없었던 셈이다. A 씨는 "인턴 채용 면접을 포함해 우리가 자원봉사자라는 얘기는 사전에 들어본 적도 없다"라며 "적어도 공공기관이면 학생들을 속이고 열정페이를 시키는 일이 있으면 안되지 않느냐"고 말했다.