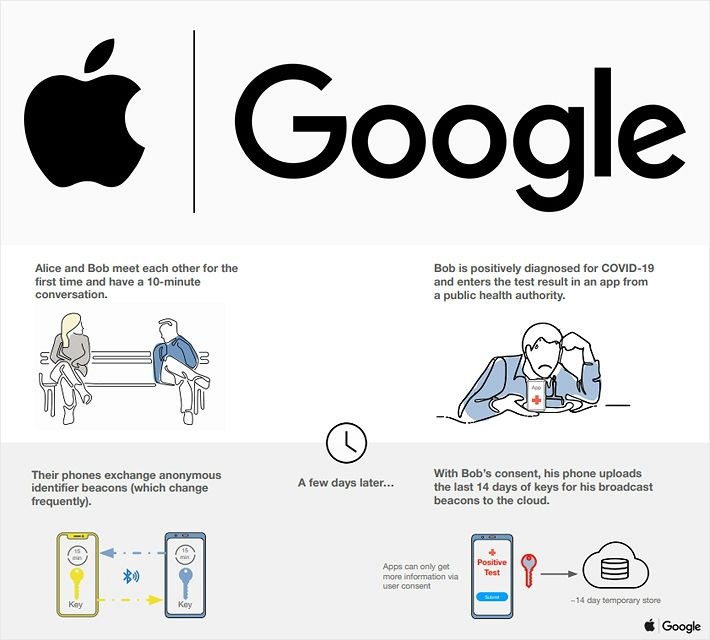

애플과 구글이 공동개발한 '코로나19 동선 추적 앱 API' 사용 개념

애플과 구글이 공동개발한 '코로나19 동선 추적 앱 API' 사용 개념

애플과 구글이 전 세계가 주목한 한국의 '역학조사 시스템'과 흡사한 코로나19 확진자 동선 추적 앱을 오는 5월 공동 출시할 계획이다. 전 세계 30억대에 달하는 iOS 및 안드로이드 스마트폰이 확진자 및 접촉자를 추적할 수 있게 돼 관심이 집중되고 있다.

애플과 구글은 11일(현지시간) 애플 iOS와 구글 안드로이드에서 저전력 근거리 통신 기술인 블루투스(BLE) 기반의 코로나19 확진자 또는 접촉자 동선 확인 및 경고 알람 기능이 담긴 앱 시스템(API)을 5월부터 배포한다고 밝혔다. 하지만 국내 역학조사 시스템의 GPS 기반과 달리 블루투스 방식을 선택한 점에서 효용성에 의문이 제기된다.

애플과 구글의 시스템은 상호 폐쇄적이었던 iOS와 안드로이드 장치 간 연동의 문제를 해결하고 블루투스 기술을 이용해 스마트폰 이용자의 접촉자 정보를 수집한다. 사용자의 개인정보를 보호하면서 보건당국의 공식 앱에 구현해 사용될 수 있다.

애플과 구글의 API가 탑재된 보건당국의 앱은 해당 앱을 설치한 사용자가 '코로나19 감염 확진판정 여부'를 등록하면 다른 사용자에게 개인정보 식별이 불가능한 표식으로 확진자 동선이 나타난다. 보건당국이 동의 과정을 거쳐 확진자 정보를 연동할 수도 있다.

이를 기반으로 확진자와 밀접 접촉 가능성이 높은 것으로 판단된 다른 사용자에게 경고 알림을 보내고, 사용자 단말기 연락처에 접근해 이들에게도 추가 알림을 전파한다. 다만, 이 추적 앱은 설치자의 '동의'가 있어야 이용이 가능하다.

구글은 성명을 통해 "개인정보보호 및 투명성, 사용자의 동의는 이러한 노력에 있어 가장 중요하고 이해 관계자와 협력해 이 기능이 구축되기를 기대하고 있다"며 "우리는 제 3자가 이를 분석할 수 있도록 정보를 공개할 예정"이라고 밝혔다.

이처럼 개인 사용자의 참여, 특히 코로나19 검사를 통해 확진 판정을 받은 확진자의 참여가 절대적으로 필요하다는 점에서 효용성에 의문이 남는다. 특히 GPS는 단말기의 위치를 어디서나 추적할 수 있지만 애플과 구글의 블루투스 통신 기반 시스템은 단말기간 10m 안팎의 송수신 제한거리와 정확성이 상대적으로 떨어진다는 단점이 있다. 자율적인 사용자 참여에 기대다 보니 동선 추적 정보의 정확성이 부실해질 수 있다는 지적도 있다.

IT전문 매체 더버지에 따르면, 애플과 구글의 시스템이 사용하는 방식은 단말기의 물리적 위치를 추적하지 않는다. 이 매체는 "5분 간격으로 휴대전화의 신호를 수신하고, 단말기간 상호 연결 이력을 데이터베이스에 저장하는 방식"이라고 전했다.

MIT 공동연구팀의 블루투스/연락처 기반 'PACT' (캡처=PACT)

MIT 공동연구팀의 블루투스/연락처 기반 'PACT' (캡처=PACT)

애플과 구글은 개인정보 식별 방지를 위해 사용자마다 무작위 암호키(Key)를 제공하고 15분마다 변경하여 개인정보를 보호한다고 밝혔다. 보건당국이 이 API를 활용할 경우 확진자 개인정보를 식별할 수 있는지는 확인되지 않았다. 다만 수집된 데이터를 당국이나 연구기관이 분석할 수 있도록 제한적으로 개방할 예정이다.

블루투스 역시 지하철이나 공공시설과 같은 다중이용 공간에서는 혼선이 생기거나 끊기는 등 연결성에 제약이 따른다는 점도 문제다. 더군다나 강력한 사회적 거리두기 운동이나 지역 봉쇄, 이동제한 등 강제적 조치 등이 이어지면서 10m 안팎의 사용자 단말기간 연결 기회가 줄어들어 데이터 확보가 충분할지도 의문이다.

블루투스 기반 추적 앱은 메사추세츠공과대(MIT) 공동연구팀에서도 제안한 방식이다. MIT·보스톤대학·카네기멜론대학 등 공동연구팀의 'PACT(Private Automatic Contact Tracing)' 역시 각 개인간 장치의 대략적인 접촉 거리와 소요 시간을 블루투스 기반으로 분석하고 사용 정보를 암호화 한다.

이같은 방식은 개인의 자유, 사생활 침해에 민감한 북미·유럽 등 서구권의 문화가 GPS 등 강력한 추적 기능 대신 블루투스라는 차선책을 선택하게 했다는 분석이다.

MIT 컴퓨터과학 및 인공지능연구소(CSAIL) 수석연구과학자 겸 PACT 공동책임자인 다니엘 바이츠너는 "우리가 지향하는 것은 어떤 것도 공개하거나 공개하도록 강요하지 않고도 접촉이 있었는지 여부를 공유하는 프로세스에 모든 사람이 참여하도록 하는 것"이라고 말했다.

미국시민자유연맹(ACLU)도 성명을 통해 "감염자 추적 앱은 광범위한 검사가 신속하게 이뤄지고 의료서비스에 대한 공평한 접근이 이뤄져야 제대로 효과를 발휘 할 수 있다"며 "사생활을 보호하고 자발적 참여를 전제로 수집 데이터를 중앙저장장치가 아닌 개인 단말기에 저장해야 사람들이 이 앱을 신뢰할 것"이라고 강조했다.

코로나19 예방을 위한 ‘사회적 거리두기’ 캠페인이 확산되고 있는 가운데 서울 지하철에서 마스크를 쓴 시민들이 간격을 두고 앉아 휴대전화를 들여다보고 있다. (자료사진=황진환 기자)

코로나19 예방을 위한 ‘사회적 거리두기’ 캠페인이 확산되고 있는 가운데 서울 지하철에서 마스크를 쓴 시민들이 간격을 두고 앉아 휴대전화를 들여다보고 있다. (자료사진=황진환 기자)

반면, 한국의 경우 신뢰할 수 있는 정부기관이 감염병예방법에 따라 코로나19 감염자의 활동 경로를 추적하고 감염 확산 가능성이 높은 클러스터를 예측·분석해 감염 전파를 조기 차단하는데 모든 역량을 집중한다.

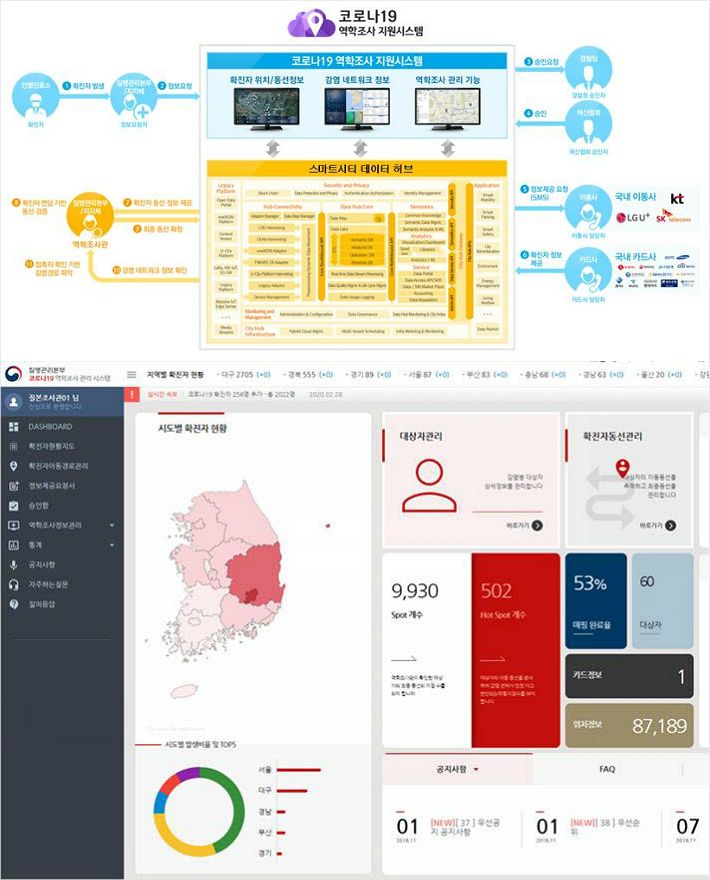

기존 역학조사는 확진자 등 위치정보를 보건복지부장관이 경찰청에 요청하면 경찰청이 18개 지방경찰청과 관할서를 경유해 개별 통신사에 재요청하는 방식으로 최대 24시간이 소요됐지만, 국토교통부 스마트시티 데이터 허브 플랫폼을 활용해 최근 개발한 '역학조사 지원 시스템'은 접수·승인·송부 등 10분내 일괄처리가 가능하다. 지난달 26일부터 가동해 효과를 입증했다.

행정안정부와 보건복지부, 질병관리본부, 경찰 등 28개 관계기관이 참여하는 '역학조사 지원 시스템'은 보건당국 및 지자체 역학조사관이 참여해 감염 의심자가 확인되면 즉시 대규모 진단 검사를 통한 확진자 및 밀접 접촉자를 입체적으로 가려내고 지자체를 통해 동선이 즉시 공개된다.

관심이 높은 개인정보 침해 우려에 대해서는 감염병예방법에 따라 역학조사관이 필요하다고 판단되는 환자를 대상으로 선별 사용되며 개인면담을 통해 개인정보 사용 사실이 통보된다.

역학조사 지원 시스템은 확진자 및 접촉자의 휴대전화 위치정보(GPS), 신용카드 사용내역, 통신위치기록 등 민감한 개인정보가 망라되기 때문에 엄격한 법적 절차에 따른다. 관련법에 따라 이번 코로나19와 같은 감염병 예방을 위한 예외적인 경우에 한해 관계기관의 협조 및 승인 절차를 거쳐야만 개인정보를 활용할 수 있도록 하고 있다.

정보 오용을 막기 위해 철저한 보안 시스템도 적용됐다. 외부 해킹을 막기위해 VPN 사설 전용망을 사용하고 있으며 권한을 부여받은 자만 접속이 가능하다.

자가격리자와 해외입국자를 대상으로 의무 설치하는 '자가격리자 안전보호' 앱도 주기적 건강 체크, 생활수칙 안내, 위치설정 등이 활성화 되고 전담 공무원의 비대면 관리를 받게 된다.

코로나19 역학조사 지원 시스템 (자료=질병관리본부)

코로나19 역학조사 지원 시스템 (자료=질병관리본부)

한국의 성공적인 방역 사례가 화제가 되면서 해외에서도 역학조사 지원 시스템에 대한 문의가 잇따르고 있다. 국토교통부는 월드뱅크, 아시아개발은행(ADB), 미주개발은행(IADB) 등 국제기구를 통한 문의가 이어지고 있으며, 공식적인 요청이 있으면 컨설팅을 제공하거나 기술을 수출하는 방안 등을 검토한다는 방침이다.

애플과 구글이 사용자 참여 중심의 API를 개발해 보건당국에 활용할 수 있도록 전세계에 배포한다는 점에서 나름 의미가 있지만, 국내의 경우 질병당국의 투명한 데이터 공개를 통해 민간 개발자들이 '코로나맵', '코로나19 알리미' 등 확진자 발생 및 동선을 확인할 수 있는 앱과 서비스를 일찌감치 내놨다는 점에서도 비교된다.

미국 도널드 트럼프 대통령은 애플과 구글의 계획에 대해 "매우 흥미롭다"면서도 "많은 사람들이 개인의 자유라는 측면에서 걱정하고 있기때문에 정부가 그 부분을 살펴볼 것"이라고 말했다.