제21차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)가 열리고 있는 프랑스 파리 르부르제에 전시된 협약 당사국 상징들. (사진=장규석 기자)

제21차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP21)가 열리고 있는 프랑스 파리 르부르제에 전시된 협약 당사국 상징들. (사진=장규석 기자)

프랑스 파리에서 열리고 있는 기후변화 협상이 이제 중반을 넘어섰다. 합의문 초안이 나왔지만, 아직까지 신기후체제(Post 2020)에 대한 합의까지는 여전히 해결해야할 쟁점이 산적한 상태다.

전세계에서 사상 유례가 없는 150명의 정상이 모여 기후변화의 재앙을 막아야 한다고 한 목소리로 강조했지만, 정작 협상 자체는 각국의 이해관계가 첨예하게 대립하면서 생각보다 더디게 진행됐다.

최재철 외교부 기후변화대사는 "150개국 넘는 정상들이 참여해서 정치적인 의지를 보였는데 실질적으로 협상에 들어가서는 자기 입장에 집착하고 양보를 안하고 있다"며, "이런 속도로 가다가는 합의에 도달할 수 없다는 위기감이 (협상단 사이에서) 돌았다"고 말했다.

지구온도 상승 억제를 촉구하는 국제환경단체들의 퍼포먼스 (사진=장규석 기자)

지구온도 상승 억제를 촉구하는 국제환경단체들의 퍼포먼스 (사진=장규석 기자)

5일 제시된 43페이지 분량의 협상문 초안도 아직 합의되지 않은 문구가 939개나 들어있는 채로 장관급 회담으로 넘겨졌다. 900개가 넘는 옵션 조항은 앞으로 당사국들이 논의를 통해, 하나하나씩 합의된 문구로 만들어내야 한다.

하지만 196개 당사국의 이해관계가 얽혀 있어 하나의 합의문을 도출해내는 것은 결코 쉬운 일이 아니다.

각국의 감축목표(INDC)에 법적 구속력을 부여하자는 방안은 오바마 미 대통령의 의지에도 불구하고 미국 공화당이 대놓고 반발하고 있고, 각국이 감축목표를 제대로 이행하고 있는지 5년마다 주기적으로 평가해보자는 제안 또한 사우디아라비아를 비롯한 산유국의 반대에 부닥쳤다.

2020년까지 조성될 1천억불 이상의 기후재원도 선진국이 책임져야 한다는 입장과, 중국이나 한국 등 능력있는 개도국도 부담해야 한다는 입장이 첨예하게 대립 중이다.

그럼에도 불구하고 프랑스 파리 르부르제 협상장의 분위기는 낙관적이다. 비관적 전망이 흘렀던 6년 전 코펜하겐 협상장의 분위기와는 확연히 다르다는 것이 대체적인 의견이다. 최 대사는 "전체적으로 조심스럽지만 낙관한다"며, 회의는 어떻게든 합의가 도출될 것"이라고 전망했다.

더 늦기 전에 전세계가 온실가스를 줄이고, 기후변화에 대한 적응을 이뤄야 한다는 공감대가 협상의 동력을 만들어내고 있기 때문이다. 치열하게 진행 중인 협상을 통해 이제 일주일 뒤면, 2020년 신기후체제의 기본 뼈대가 모습을 드러내게 된다.

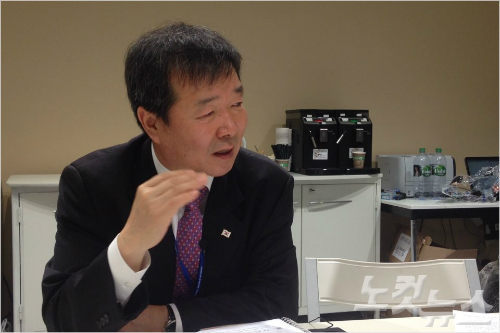

최재철 기후변화대사가 4일 파리 르부르제 회의장에 설치된 한국 대표단CP에서 그간의 협상 진행상황을 설명하고 있다. (사진=장규석 기자)

최재철 기후변화대사가 4일 파리 르부르제 회의장에 설치된 한국 대표단CP에서 그간의 협상 진행상황을 설명하고 있다. (사진=장규석 기자)