미국 플로리다주 마이애미비치(왼쪽), 뉴욕 맨해튼 거리 모습(사진=연합뉴스)

미국 플로리다주 마이애미비치(왼쪽), 뉴욕 맨해튼 거리 모습(사진=연합뉴스)

코로나19의 2차 확산이 심화되고 있는 미국에서는 지역간 희비가 엇갈리고 있다.

어느 지역 보다 빨리 코로나 졸업을 축하했던 지역은 이제 코로나의 신흥 진앙지로 쑥대밭이 됐고, 한 때 코로나 지옥문이 열렸다고 했던 지역에서는 사망자가 0명을 기록하며 안정을 되찾고 있다.

미국 플로리다주와 뉴욕주의 이야기다.

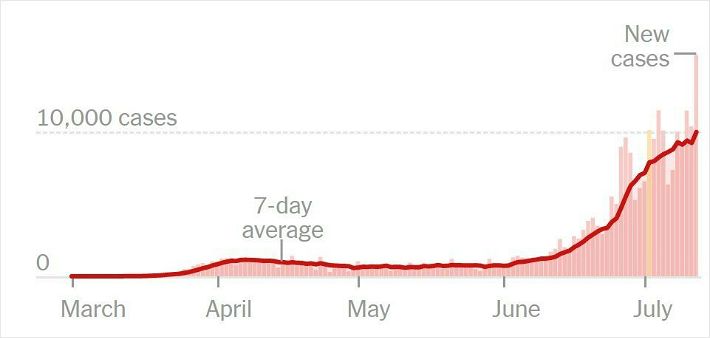

플로리다주는 최근 하루 1만 5천명씩 코로나19 환자가 쏟아지고 있다.

미국에서 코로나19 사태가 가장 심각했던 4월보다 지금의 플로리다 상황이 더 심각해진 것이다.

지난 12일 기준 신규 확진자는 15,300명. 그 무서웠던 4월에도 1,141명(4월 10일) 정도를 보였던 것에 비하면 10배가 늘어났으니 천당에서 지옥으로 직행해 왔다고 할 만 하다.

플로리다주 코로나19 확진자 발생 추이(자료=뉴욕타임스 캡처)

플로리다주 코로나19 확진자 발생 추이(자료=뉴욕타임스 캡처)

지난달 초만 해도 검사 인구의 5%만이 확진판정을 받았지만 지금은 이 비율이 20% 가까이 치솟았다. 길거리에서 100명을 검사하면 20명이 양성 판정을 받고 있다는 뜻이다.

마이애미대학 감염병 전문의 릴리안 아브보는 "마이애미는 이제 팬데믹의 진원지다"며 "6개월 전 우한에서 보던 것이 이제 우리 곁에 와 있다"고 말했다.

플로리다주가 이렇게 된 데는 론 디센티스 주지사의 역할이 절대적이었다는데 대체로 의견이 모아진다.

디센티스 주지사는 적어도 코로나19 국면에서 '리틀 트럼프'로 불리는 인물이다.

코로나19를 경시해 온 것이 딱 트럼프를 닮았다고 해서 나온 별명이다.

그는 환자가 쏟아지기 시작한 3월 1일 "확진자들이 나오고 있지만 일반인들에 대한 전반적인 전염 가능성은 여전히 낮다"고 말했었다.

트럼프 대통령의 해왔던 바로 그 말이다.

플로리다는 코로나19가 들불처럼 번지던 4월 가장 늦게 경제 활동 중단에 들어갔고, 반대로 경제활동 재개에는 어느 주보다 먼저 행동에 나섰다.

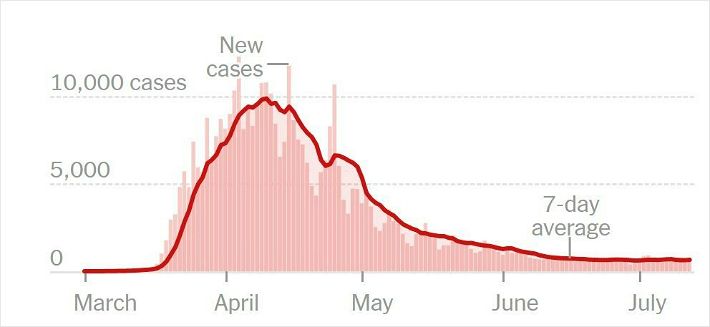

반면 한 때 미국 코로나의 진앙지로 손가락질 받았던 뉴욕주의 경우는 최근 미국에서 가장 안정된 모습을 보여주고 있다.

지난 12일 기준 신규 확진자는 679명. 4월 10일 10,794명에 비하면 1/15로 줄어들었다.

뉴욕주 코로나19 확진자 발생 추이(자료=뉴욕타임스 캡처)

뉴욕주 코로나19 확진자 발생 추이(자료=뉴욕타임스 캡처)

플로리다주의 그래프를 좌우로 뒤집어 놓은 바로 그 모습이다.

급기야 13일(현지시간) 현재 뉴욕주의 상징인 뉴욕시의 코로나19 환자가 0명을 기록하기에 이르렀다.

이제 뉴욕주는 거꾸로 플로리다주 주민들의 입경을 통제하고 있다.

뉴욕이 지옥에서 천당으로 변한데는 앤드류 쿠오모 주지사의 역할이 컸다는데 별 이의가 없을 것이다.

쿠오모 주지사는 코로나19가 최악으로 치닫던 그 시절 매일 빠짐없이 코로나19 브리핑을 열고 상황을 진솔하게 뉴욕주 주민들에게 보고했다.

그리고 예방수칙과 감염대처 방법을 꼼꼼히 주지시켰다.

쿠오모 주지사의 일일 브리핑은 당시 트럼프 대통령의 코로나 일일 브리핑 보다 시청률이 더 높게 잡힐 정도였다.

이 때문에 쿠오모 주지사가 차차기 민주당 대선 후보로 예약을 마쳤다는 말까지 나올 정도였다.

이렇게 코로나19가 관리하기 나름이라는 사실이 입증되면서 국정 최고 책임자인 트럼프 대통령에 대한 책임론도 커지고 있다.

1976년 이후 공화당 텃밭으로 남아있던 텍사스주에서도 트럼프 반대여론이 더 높아졌다.

사정이 이런대도 백악관은 코로나19 관리를 놓고 트럼프 대통령에게 쓴소리를 마다하지 않았던 앤서니 파우치 알러지·전염병연구소장의 해임을 추진중인 것으로 알려졌다.