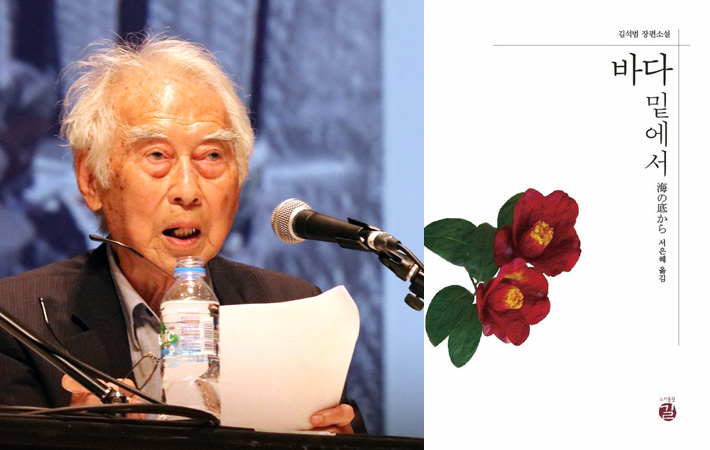

일본 도쿄 제주 4·3 추모행사의 김석범, 장편소설 '바다 밑에서' 연합뉴스·도서출판 길 제공

일본 도쿄 제주 4·3 추모행사의 김석범, 장편소설 '바다 밑에서' 연합뉴스·도서출판 길 제공제주 4·3 사건을 다룬 대하소설 '화산도'를 잇는 완결편 '바다 밑에서'가 출간됐다.

제주도민 10분의 1 이상이 목숨을 잃었거나 실종된 이 역사의 규명은 75년이 지나도록 여전히 미완이다. 2003년 발간된 제주 4·3 사건 진상조사보고서는 추가 보고서가 이어지고 있지만 그 역사적 평가를 후세에게 미뤘다.

재일조선인 작가 김석범(98)이 집필한 대하소설 '화산도'는 1948~1949년 군경 무장봉기 진압 시기를 중심으로 제주 4·3과 친일파 처단이라는 문제를 다뤘다. 2015년 한국어 완역본이 나온 후 이호철통일로문학상(2017)을 수상했다. '바다 밑에서'는 일본 오사카에서 남로당 지하 조직책으로 일하다 제주도로 건너갔던간 남승지가 고문으로 만신창이가 돼 일본으로 도망 후 살아남은 자의 파란만장한 고통을 그렸다.

'화산도'가 해방 후 친일파가 청산되기는커녕 도리어 득세하는 목불인견의 상황과 그 위에서 진행된 남쪽만의 단독정부 수립 과정, 온전한 해방 조국을 건설하고자 단독정부 수립 반대에 나섰던 이들의 항쟁과 패배, 대학살의 비극을 그렸다면, '바다 밑에서'에서는 그 이후의 이야기, 즉 '화산도'의 주인공 이방근의 죽음과 그가 구출한 남승지의 일본 밀항 이후의 이야기가 펼쳐진다.

고문이 남긴 상처와 학살의 기억, 혼자 도망쳐 살아남았다는 죄책감에 시달리는 그를 통해 작가는 4·3의 진실과 그 현장에서 죽은 자와 살아남은 자의 목소리를 전한다.

제2차 세계대전 패전 후 도리어 평화와 번영을 구가하고 있던 일본 사회를 배경으로, 남승지라는 재일 조선인 청년을 통해 인간 존재의 의미를 캐묻는다. 원한의 땅, 조국 상실, 디아스포라의 혼돈이 뒤섞인 '경계인'의 처지를 통해 김석범은 되묻고 있다.

그는 "사건을 생각하면 화가 치민다. 화가 나니까 소설을 쓰는 것이다. 쓰고 싶다는 마음이 나를 죽지 못하게 한다. 그래서 나는 오래 살았다"고 말했다.

1925년 오사카 이카이노에서 태어난 그의 부모는 제주도 출신으로 태중에 그를 품고 밀항해 그를 낳았다. 이카이노는 4·3 당시 제주를 탈출한 사람들의 밀집지이자 은거지였다.

김석범은 1951년 대마도에서 만난 한 여성에게서 성고문 이야기를 듣고 충격에 빠져 4·3에 관한 이야기에 매달렸다고 한다. 전작 '화산도'를 집필할 때는 제주로 '취재여행'조차 다녀올 수 없는 현실이 가장 힘들었다고 회고했다. 그는 해방 후 대부분의 재일조선인들이 자신을 '북도 남도 아닌 준통일 국적'이라고 여겼던 것처럼 '조선'적을 유지했다. 총소리는 멈췄지만 여전히 한반도에 이념 전쟁이 지속되던 시기였다.

'바다 밑에서'를 번역한 서은혜는 "기억을 흔적 없이 지우고 죽은 자들을 소리 없이 산 자로부터 빼앗아 가려는 거대한 시간의 수레바퀴 아래, 자신의 늙고 가난한 몸을 밀어 넣어 그 속도를 조금이라도 늦추어보려는 처절한 몸부림이다. 그리고 우리는 그의 고군분투에 너무 오래 빚지고 있다. 그는 올해 아흔여덟 살이 되었다"고 남겼다.

이 완결편은 '모든 죽은 자는 산 자를 위해 있고 죽은 자는 산 자 속에 살아 있다'는 생각으로 쓰고 기억의 말살과 대결하며 완성시킨 4·3의 이야기다.

우리가 역사적 평가에 주저하는 사이, 아흔여덟의 노작가는 담담하게 역사로 들어간다.

김석범 지음ㅣ도서출판 길ㅣ564쪽ㅣ2만 3천 원