자료사진 (박종민 기자)

자료사진 (박종민 기자)

메르스(중동호흡기증후군) 공포가 확산일로인 3일 찾아간 서울 A 보건소.

메르스 의심환자가 가장 먼저 찾는 곳이기에 긴장감이 흐를 것 같았지만, 의심환자들을 상담하는 보건소 직원들은 일반 마스크를 쓰고 있었다.

환자들을 직접 상대하는 위생민원실, 방사선접수실 직원들은 이 마스크마저도 착용하지 않았다.

전염 가능성이 있지 않느냐는 물음에는 "그렇게 걱정할 상황은 아니다"라는 답이 돌아왔다.

서울의 B 보건소는 의심환자와 일반 진료환자 대기실도 제대로 구분하지 않았다.

상담실 앞에 "발열환자는 진료 신청 후 바로 진료상담실로 와주시길 바란다"고 공고문이 붙어있을 뿐 의심환자와 일반환자는 같은 곳에 대기할 수밖에 없었다.

보건소를 찾은 김수현(20)씨는 "메르스 의심환자를 따로 통제하지도 않았는데 그 사람이 진짜 확진 환자면 어떻게 하느냐"며 "상당히 불안하다"고 말했다.

국가방역체계의 최일선이라 할 수 있는 보건소에는 아직 비상등이 켜지지 않은 모습이다.

자료사진 (박종민 기자)

자료사진 (박종민 기자)

◇의사 간호사 태부족…"땀에 절어 쓰러질 정도"방역체계를 갖추지 못한 건 국가지정 격리병원도 다를 바 없다.

격리병원으로 지정된 서울의 한 병원의 경우 격리병실 수는 5인실 3개, 1인실 3개가 있지만 5인실에도 사실상 1명이 입원할 수 있는 상황을 감안하면 최대 6명을 수용할 수 있을 뿐이다.

입원중인 환자를 돌보기 위한 간호 인력마저 부족해 다른 병동을 축소 운영하는 실정이다.

메르스 확진 환자 1명당 간호사 10명 정도가 3교대로 붙기 때문이다.

간호사 A씨는 "개인보호장구를 입으면 20분만 있어도 땀으로 옷이 젖을 정도로 힘들어 쓰러지는 사람도 있다"면서 "간호사들이 너무 부족해 난리"라고 말했다.

의사들 역시 17명이 협진 체제를 꾸리고 있는데, 이들 모두 2주 동안 병원에서 숙식하며 24시간 비상대기 상태다.

미흡한 방역 인프라 속에 급격히 환자 수만 늘면서 방어막 자체가 흔들리고 있는 것.

"사스 때도 감염 의심 환자 나오면 저희들에게 떠넘기기만 하고 지원은 충분치 않았잖아요."

공공의료의 취지가 퇴색된 지 오래라 이런 일이 새삼스럽지 않다는 A씨의 말이다.

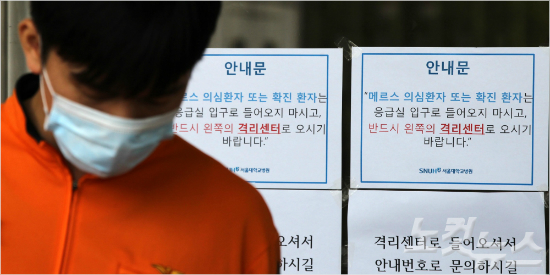

서울 종로구 연건동 서울대병원에 격리센터 설치돼 있다. (박종민 기자)

서울 종로구 연건동 서울대병원에 격리센터 설치돼 있다. (박종민 기자)

◇공공병원 부족→격리병상 부족…"소잃고 외양간이라도 고쳐야"이번 메르스 파문에 속수무책일 수밖에 없는 것은 우리나라의 공공병원 비율 때문이라는 지적도 나온다.

2011년 기준 국내 전체 병원 병상 가운데 공공병원 병상의 비율은 12%에 불과한 실정으로, OECD 평균 공공병원 병상 비율이 77%인데 비하면 턱없이 낮다.

이 때문에 감염 관리에 필수적인 격리병상 수는 전국에 579개뿐이다.