영화 '더 문' 김용화 감독. CJ ENM 제공※ 스포일러 주의

영화 '더 문' 김용화 감독. CJ ENM 제공※ 스포일러 주의

세계적인 SF 작가인 아서 C. 클라크는 "달은 별들로 가는 길의 첫 번째 이정표"라고 했다. 매일 마주하지만 절대 모든 것을 보여주지 않는 달. 인간의 발걸음을 쉽게 허용하지 않는 달. 국내에서는 아직 꿈으로만 담은 달. 김용화 감독은 닿을 듯 닿지 않고, 익숙한 듯 낯선 '달'을 선택했다. 그렇게 '더 문'은 달 탐사를 소재로 한 한국 SF영화의, 그리고 '한국형 SF' 영화의 첫 번째 이정표가 됐다.

지난 2022년 날아오른 대한민국 최초 달 탐사선 다누리호에 이어 올해 5월 한국형 발사체인 누리호의 3차 발사까지 성공했다. 누리호를 이을 차세대발사체 개발사업의 목적은 2032년 달 착륙이다. 그렇기에 '더 문'은 조금 더 특별하다. 김 감독의 말마따나 "누리호 발사에 성공한 한국의 기술력 아래 현실적으로 충분히 일어날 수 있는 이야기"이기 때문이다.

근미래에 우리가 도달할 목표였기에 '더 문'을 만들며 중요했던 지점 중 하나도 '리얼리티'다. 김용화 감독은 실현가능한 현실과 과학적인 사실을 바탕으로 그사이에 영화적 상상력을 덧대어 '더 문'의 리얼리티를 최대치로 끌어올렸다.

38.4만㎞ 떨어진 달, 우리가 가보지 못한 달 뒷면을 현실감 있게 그려낸 건 단순히 '리얼리티'만은 아니다. 바로 '체험'이다. 관객들이 극장에서 스크린을 통해서나마 '우주'를 고스란히 느끼길 바랐다. 지금부터 할 이야기는 바로 이에 관한 것이다. '더 문' 개봉 전, 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 김용화 감독을 일대일로 만나 '더 문'의 기술에 관한 이야기를 들어봤다.

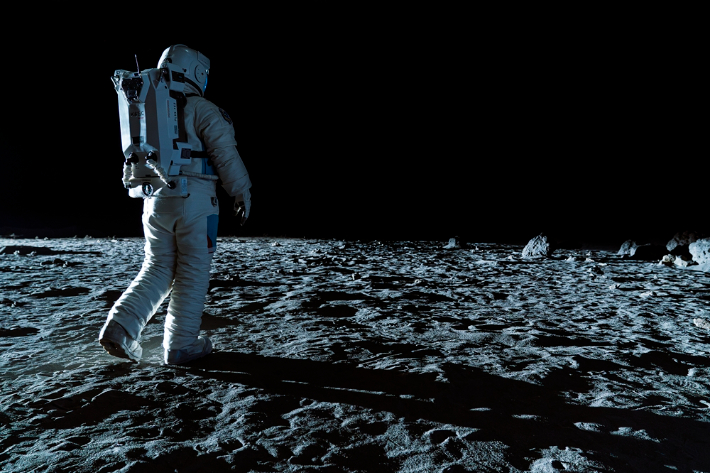

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 왜 '달'이어야만 했을까

▷ 어떻게 해서 지구를 넘어 우주로, 그것도 달로 가는 이야기를 쓰고 연출하고자 했는지 그 시작점이 궁금하다. 달이 주는 여러 가지 상징적인 이미지가 있다. 과학적으로 지구과학에서 달에 가야 하는 필연적인 이유 말고도 우리에게는 정서적인 달 앞면이 있다. 지구가 특별한 사고가 없다고 하면 우리가 평생을 죽을 때까지 마주 봐야 한다. 또 유일하게 인간이 지구 외에 유일하게 발을 들인 별이기도 하자.

로맨틱하거나 정서적으로 가까운 부분도 있지만 실제로 달의 이면이 담고 있는 섬뜩함과 무서움, 공포 등 양면을 다 갖고 있는 게 달이다. 그러나 우리는 결국 죽을 때까지는 달 앞면밖에 못 본다.(*참고: 달은 자전주기와 공전주기가 27.3일로 동일해 지구에서는 달의 앞면만 볼 수밖에 없다.) 그런 아이러니가 영화와 잘 맞을 수 있겠다고 생각했다.

▷ 총량이 '10스푼'이라고 해보자. 감독은 '더 문'을 만들 때 자신이 넣고 보여주고자 했던 요소들, 예를 들어 VFX(시각효과), 드라마, 리얼리티 등을 각 몇 스푼씩 넣고자 했나? 극장에서 시청각적 체험이 가장 높아야 한다. 그거에 다섯 스푼. 세 스푼은 그것과 경계에 있지 않은 상태에서 잘 융합된 드라마가 있었으면 했다. 그것들이 필연적으로 되려면 배우들의 호연이 필요하다. 훌륭한 배우들이지만 그들의 호연이 없으면 안 됐다. 그래서 그게 두 스푼.

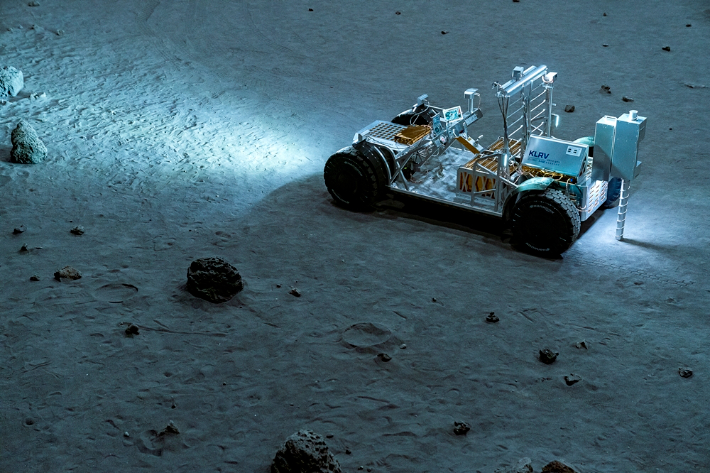

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 ▷ 우주와 달, 우주선의 디자인과 표현을 '우주답게' 만들어 나간 과정이 궁금하다. 대기가 없고 광질(light quality) 등이 다른 새까만 우주를 바탕으로 어떻게 룩(look)을 만들어 나갔나?

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 ▷ 우주와 달, 우주선의 디자인과 표현을 '우주답게' 만들어 나간 과정이 궁금하다. 대기가 없고 광질(light quality) 등이 다른 새까만 우주를 바탕으로 어떻게 룩(look)을 만들어 나갔나? VFX가 책임져야 하는 구체적인 모델링에 대한 부분, 우리는 어셋(asset·모델, 텍스처, 사운드 효과, 애니메이션 등 외부 소프트웨어에서 생성해야 하는 모든 것)이라고 하는데, 어셋은 현재 공개된 오픈 소스를 통해서 다양하고 방대한 자료를 취합해 팜(렌더 팜(Render Farm)·TV나 영화 등에 사용하기 위한 컴퓨터 그래픽을 생성하려고 여러 대의 컴퓨터를 이용해 컴퓨터 클러스터를 구성한 것)에 다 모았다. 우리가 그걸 실제로 렌더링(2D나 3D 장면을 기반으로 사진이나 영상을 만들어 내는 것)해 보면서 제일 적합한 룩을 찾아 나갔다.

잡광이 섞이지 않는 라이트니까 그런 부분이 표면 질감의 반사라든지, 하이라이트가 특히 어렵다. 스펙큘러(specular·광선이 물체 표면에 빛이 닿아, 반짝이는 하이라이트가 생기는 것)라고 하는데, 그것도 자세히 좋은 극장에서 보면 밝음도 단계가 있어서 디테일이 다 보인다. 그런 단계까지 한번 올려보자고 해서 텍스처 품질을 기본적으로 모델링 단계에서 10픽셀로 될 일을 100픽셀까지 올렸다. 다만 그렇게 했을 때 단점은 연산이 안 될 수 있다. 2시간 동안 움직일 수 있는지, 고품질로 연산할 수 있는지 등을 많이 테스트했다.

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 ▷ 달 표면의 경우 전부 VFX로는 할 수 없었을 거 같은데, 달 표면에서의 리얼리티는 어떻게 구현해 나갔는지 이야기를 듣고 싶다.

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 ▷ 달 표면의 경우 전부 VFX로는 할 수 없었을 거 같은데, 달 표면에서의 리얼리티는 어떻게 구현해 나갔는지 이야기를 듣고 싶다. 그것(위 내용)과 병행해서 작업한 게 물리적인 접촉이 많이 일어나는 부분이다. 그런 부분이 사실적으로 다가오려면 '신과함께'의 방식을 탈피해서 좀 더 실제적인 재질을 갖고 있는 피사체를 만들어야 했다. 그래서 달 표면은 그 당시 제일 컸던 대전 세트장 500평 바닥을 전부 월면토(달의 토양)로 깔아보자는 거였다.

테스트를 많이 해봤다. 그래서 찾아낸 게 현무암이 월면토에 가깝더라. 그런데 수출이 안 되니 제주도에서 구할 수 없어서 전 세계에 메일링을 띄워서 가장 유사한 걸 찾으려 했다. 내 기억에 대만에서 좋은 재질을 찾아서 그걸로 하기로 했다. 거의 배 한 척 선적량을 가져왔다.

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공 사실과 영화적 허용 사이에서의 고민

▷ 다큐멘터리조차 완벽하게 있는 그대로의 사실을 전달하진 못한다. 그런 점에서 '더 문'은 영화고, 아무리 철저한 고증을 거쳐 최대한 사실적으로 구현하고자 했다고 해도 '영화'가 구현하고자 하는 '리얼리티'라는 건 좀 다른 의미일 것 같다. 지금의 결과물에 이르기까지 리얼리티와 영화적 허용 안에서 감독으로서 가장 고민했던 지점은 무엇인가? 유성우(지구가 유성군 속을 통과할 때 많은 유성이 비처럼 떨어지는 현상) 폭파 장면이 고민스러웠다. 왜냐하면 유성우를 본 사람은 많지만 달에 폭탄 떨어지듯 떨어지는 유성우를 목격한 사람도 없고, 카메라도 없었기 때문이다. 그러나 일어난 일인 만큼 굉장히 많은 상상력이 필요했다. 그러나 과학적 오류를 범하고 싶진 않아서 자문을 계속 받았다.

박사님들도 그럴 수 있겠다고, 그 정도 영화적 허용이면 괜찮다고 하셔서 충분한 자신감을 일으켜 주셨다. 유성우가 소규모로 떨어져선 다이내믹하지 않다. 솔라 플레어(태양 플레어(solar flare)·플라주(plage), 백반의 무리 또는 태양의 흑점군 부근에서 채층의 일부분이 급작스럽게 강한 섬광을 내는 현상)라는 태양풍이 발생하면 그 정도 유성우가 발생한다고 해서 일단 안심했다.

도킹 과정도 영화처럼 간단하진 않다. 그걸 한두 시간 궤도를 타면서 만나게 할 수 없으니 극적 구성에 있어서 고민했다. (자문단에서도) 그런 걸 알고 있으면 디테일만 좋으면 가능하다고 했다. 지금 벌어지는 일도 아니고 2029년 정도라면, 현재 그런 부분도 계속 고민하고 있으니…. 그런 부분은 검증받은 거라고 보면 된다.

통신 속도 역시 현재 통신 기술상에는 1.2초 정도인가, 딜레이 타임이 있다. 그러나 그래서는 영화 진행이 안 되니까. (미래에는) 광통신 이상의 통신 방식이 생겨날 거고, 영화에서 그 정도 소통과 대화 방식 진행에는 무리 없을 거라고 판단했다.

드론 마루의 활용도 마찬가지다. 이론적으로는 중간에 에너지를 충전하는 방식이면 말이 된다. 그래서 계속 에너지를 충전한다. 왜 그런 드론을 등장시켰는지는 영화를 보면 알 거다. 원래는 로봇 강아지였는데, 내가 표현하고 싶은 드라마적인 액션이 안 돼서 드론이 된 거다.

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공▷ 우주 공간 말고도 현실의 장면 중에서도, 가장 대표적으로 멧돼지와 같이 VFX가 사용된 장면이 있을까?

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공▷ 우주 공간 말고도 현실의 장면 중에서도, 가장 대표적으로 멧돼지와 같이 VFX가 사용된 장면이 있을까? 멧돼지와 헬기다. 소백산 천문대는 일정 부분 가미시켜서 리모델링했고, 나로 우주센터 내의 것들은 다 만들어 낸 거다. 200대가 넘는 모니터를 설치했는데, 미션 컨트롤 센터에 있는 모니터에는 각자의 책임에 맞게 실제 화면이 순간마다 정확히 들어가 있다. 그런 데 힘을 빼지 말자고 했다. VFX가 실제로 힘을 쏟아야 하는 부분을 정확히 나눴다.

우주선도 오픈소스로 공개된 나사(NASA, 미국항공우주국) 데이터를 갖다가 나름대로 영화의 용도에 맞게 변형했다. 신박한 건 '더 문'이 지금 미국이 추진 중인 아르테미스 계획의 꽃이라 할 수 있는 '루나 게이트웨이'가 등장하는 첫 번째 영화라는 점이다.

(*참고: 나사는 2025년까지 진행되는 아르테미스 임무를 모두 성공할 경우 달 상공에는 우주정거장 '루나 게이트웨이'를 띄우고, 지상에도 달 표면 기지를 세우는 인류의 달 상주 계획을 추진할 방침이다. 국제우주정거장 다음으로 계획된 우주정거장인 '루나 게이트웨이'는 지구가 아닌 천체, 즉 달 궤도상에 건설되는 최초의 우주정거장이다.) 영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공▷ 시각적인 부분도 그렇지만, 소리도 존재하지 않는 우주에서의 사운드를 어떤 식으로 디자인할 것인가도 중요한 과제 중 하나였을 것 같다. 달과 지구 등 각 장소의 사운드를 그 환경에 맞게 디자인해 나가는 것도 만만치 않았을 것 같다.

영화 '더 문' 스틸컷. CJ ENM 제공▷ 시각적인 부분도 그렇지만, 소리도 존재하지 않는 우주에서의 사운드를 어떤 식으로 디자인할 것인가도 중요한 과제 중 하나였을 것 같다. 달과 지구 등 각 장소의 사운드를 그 환경에 맞게 디자인해 나가는 것도 만만치 않았을 것 같다.

우주는 크게 매질이 없기 때문에 사운드가 전파될 수 없다. 그렇다고 그렇게 소리 없이 영화를 만들 수는 없다. 적정한 컷마다 음악 레벨이 있어야 현실감을 줄 텐데, 영화적으로 해석한 건 다른 유사작들과 크게 다르진 않다. 먼저 만들어진 작품도 그런 해석을 한 거 같은데, 하이레벨을 많이 삭감하고 로우레벨을 많이 살려서 둔중한 타격감과 우퍼 소리로 우주 공간의 세계를 만들어 냈다. 상대적으로 빈 곳은 미들 이상의 해상도로 밸런스를 맞추려 했다.

그러나 선내에 들어와 있는 선우에게는 진동부터 모든 마찰음이 들려오기에 안과 밖을 오갔을 때 오는 공포가 있을 것이다. 그걸 최대한 변별력이 있고 충격 효과를 주기 위해 철저하게 분할했다.

<하편에서 계속>