| ▶ 글 싣는 순서 |

①한 지붕아래 치킨집만 세 곳…거리제한도 '무용지물'

(계속) |

치킨. 연합뉴스

치킨. 연합뉴스30여년 전 김모(62)씨가 경기도 수원에서 처음 치킨집을 차릴 때만해도 대기업 부럽지 않았다. 동네에 치킨집이라곤 2곳이 전부였다. 하루에 닭이 200마리 넘게 팔리면서 직원을 따로 둘 정도로 장사가 잘 됐다.

하지만 IMF 이후 주변에 치킨집들이 하나 둘 들어서더니, 나중에는 김씨의 영업점이 있는 건물에만 치킨집 2곳이 더 생겨났다.

한 지붕 아래 세 곳의 치킨집이 '불편한 동거'를 시작한 이후 김씨의 매출은 20% 이상 줄어들었다.

김씨는 "월 매출 300만원으로는 아내와 나 인건비도 안 된다"며 "비용을 줄이기 위해 직접 배달도 뛰고 있지만, 일상회복이 본격화돼 배달 주문이 줄면 언제 문을 닫아야 할지 모른다"며 한숨을 내쉬었다.

2015년 정점 찍고, 이제 쇠퇴기…폐업이 더 많아

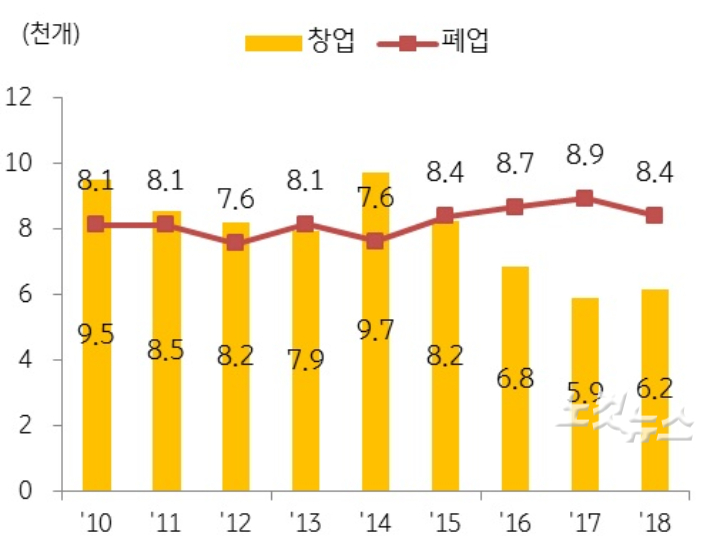

전국 치킨집 창업 및 폐업 추이. KB금융지주 제공

전국 치킨집 창업 및 폐업 추이. KB금융지주 제공누구나 손쉽게 창업할 수 있는 업종으로 이른바 국민 창업 모델로 떠올랐던 치킨업계가 이미 포화상태에 이르렀다는 분석이다.

8일 치킨 업계와 통계청 등에 따르면 서울시내 치킨 프랜차이즈 가맹점은 2004년 처음 2천개를 넘어선 이후 매년 200~300개 정도씩 늘어 2015년 4747개로 정점을 찍었다.

이후에는 2016년 4660개, 2017년 4623개로 나타나며 4천개 중반 정도의 일정 수준을 유지하고 있다.

하지만 같은 기간 전국 치킨 프랜차이즈 가맹점 개·폐업 현황을 보면 최근 들어 치킨업계가 침체기를 지나 쇠퇴기로 접어들었음을 짐작할 수 있다.

2014년 창업이 폐업보다 2100개 많았던 반면 2015년부터는 창업과 폐업 수가 역전된 이후 2018년에는 폐업이 창업보다 2200개 더 많은 것으로 나타났다.

국토연구원 오창화 전문연구원은 "전국 치킨집의 개·폐업 현황을 분석해보면 개업이 가장 많았던 2002년부터 2005년까지를 팽창 단계로 볼 수 있다"며 "개·폐업의 차이가 없던 2015년까지를 정체 단계, 지속적으로 폐업이 개업을 앞지른 2015년 이후를 쇠퇴 단계로 볼 수 있다"고 말했다.

2~3km 반경내 같은 프랜차이즈 가맹점만 8곳

하지만 국내 치킨집은 2019년 기준 8만7천여 개로, 전세계 맥도날드 매장수 3만8천여 개보다 2배 이상일 정도로 여전히 많다.

업종 특성상 프랜차이즈 형태로 진입 자체가 쉽다는 것도 업체간 경쟁 과열을 불러일으키는 요인이 되고 있다.

가맹업주들은 프랜차이즈의 도움을 받아 초기 투자비용을 줄일 수 있고, 원료부터 레시피 제공 등 운영 전반에 대한 지원을 받아 손쉽게 창업할 수 있다.

반면 프랜차이즈 입장에서는 이익을 극대화하기 위해 최대한 가맹점 수를 늘려야 한다. 그러려면 가맹점주의 이익은 최소화될 수밖에 없다.

이처럼 창업이 쉬운 만큼 우후죽순으로 늘어나는 가맹점들과의 무한경쟁은 고스란히 업주들의 몫이 되는 셈이다.

이런 이유로 가맹점 간 과당경쟁을 막기 위한 같은 프랜차이즈 사이 거리 제한이나 타지역 광고 제한 등은 이미 무용지물이 된 지 오래다.

실제로 수원시 영통구의 경우 같은 배달권이라고 할 수 있는 반경 2~3km 이내에는 한 프랜차이즈 치킨집 8곳이 영업을 하고 있다.

해당 지역에서 치킨집을 하고 있는 유모(54·여)씨는 "사람들마다 좋아하는 치킨 브랜드가 다르기 때문에 다른 프랜차이즈하고는 경쟁을 벌일 필요가 없지만, 같은 프랜차이즈는 경우가 다르다"며 "맛은 다를 바 없고 가격도 마음대로 조정할 수 없기에 서비스로 차별성을 둘 수밖에 없는데 말 그대로 제 살 깎아먹기 식"이라고 분통을 터트렸다.

유씨는 경쟁에서 살아남기 위해 처음에는 다소 저렴한 음료수를 서비스로 제공했다가 더 값비싼 서비스를 주는 가맹점들이 늘어나면서 어쩔 수 없이 최근에는 인기 사이드 메뉴인 치즈볼을 서비스로 변경했다.

그는 "1만7천원 짜리 치킨 1마리를 팔면 원재료비, 배달앱 수수료, 배달료, 카드수수료 등을 제외하고 6천원 남는다"며 "여기에 서비스로 2천원짜리 사이드 메뉴를 주면 팔아도 인건비조차 건질 수 없는 상황"이라고 하소연했다.

전문가들은 당분간 이런 흐름이 지속될 것으로 전망했다.

KB금융지주 경영연구소 김태환 연구위원은 "1인당 연간 닭고기 소비량 등의 지표를 보면 치킨의 수요 여건은 비교적 양호한 상황"이라면서도 "다만 신규 브랜드의 시장 진출이 활발히 일어나며 경쟁이 심화되고 있어 당분간 안정적인 영업 여건을 마련하기가 어려울 것"이라고 내다봤다.