공익허브 제공

공익허브 제공전세 보증금을 보장해주는 최우선변제 제도가 물가 등 사회 변화상을 제대로 반영하지 못해 세입자 보호에 불충분하다는 지적이 나왔다. 특히 제도 도입 40년간 치솟은 전세가격에 비해 최우선변제금 상승률은 저조한 것으로 지목됐다.

정책·입법연구센터 공익허브는 4일 "임차인 최우선변제 제도는 '소액 임차인'을 보호대상으로 한정하고 있지만, 오히려 취약계층이 이 기준에서 탈락하는 문제가 발생하고 있다"고 밝혔다.

최우선변제 제도는 1984년부터 시행됐다. 주택 경매절차에서 소액 임차인의 권리를 선순위 담보권·채권보다 먼저 보장해주는 것이다. 최초 규정은 서울과 직할시(광역시)에서는 3백만원 이하 보증금을 우선 변제받을 수 있도록 했다.

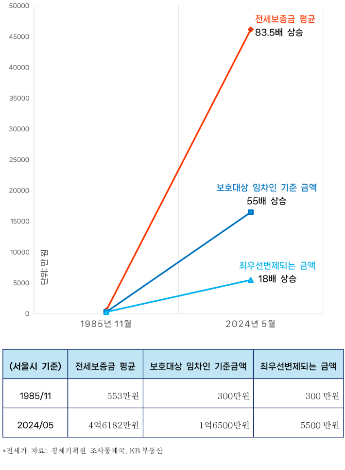

공익허브에 따르면 제도 초기인 1985년 11월 서울 전세가격 평균은 553만원, 최근인 지난달은 4억6182만원으로 약 83.5배 올랐다. 1985년 11월 기준으로 최우선변제 금액은 시세의 54.2%(553만원 대비 300만원)였던 셈이다. 이 비율을 최근 시세로 환산하면 2억5030만원쯤이다.

그러나 최근까지 40년간 보호대상 임차인을 가르는 기준금액은 300만원에서 1억6500만원으로 55배 상향되는 데 그쳤다. 또 최우선변제를 받을 수 있는 액수도 300만원에서 5500만원으로 18배밖에 인상되지 못했다.

이같은 금액 기준은 시행령에서 정하도록 돼 있다. 공익허브 측은 "만약 전세가격의 변화에 정부가 적절히 대응하지 못한다면 안전망 밖으로 벗어나는 임차인이 계속 생길 수밖에 없는 구조"라고 지적했다.

물론 제도 자체가 취약계층을 보호하기 위한 것인 만큼, 거액의 보증금을 운용할 만큼 여유로운 임차인은 배제될 수 있다. 다만 보증금이 거액이 될 때까지 임차인이 빚을 내야 했던 상황 등이 현행 제도에 반영되지 못했다는 지적이다.

통상 주택임대 보증금이 올라갈수록 월세가 없거나 줄어드는 등 주거비용이 낮아진다. 이를 원하는 임차인으로서는 전세자금 대출을 적극 활용하게 되는데, 대출로 비용을 아끼려던 임차인들은 보호대상에서 탈락할 가능성이 커지는 구조라는 얘기다.

공익허브는 "지난달 1일 대구에서 목숨을 끊은 30대 피해자는 보증금 8400만원의 주택에 살고 있었지만 보호대상 소액임차인에서 제외돼 최우선변제금을 받지 못했다. 4명의 사망자가 발생한 인천시 미추홀구에서도 전세사기 피해자의 70%가 최우선변제 제도의 보호대상이 되지 못한 것으로 전해졌다"고 밝혔다.

이들은 이에 따라 2022년 1월 '최우선변제 제도가 임차인의 평등권과 재산권을 침해한다'는 취지로 헌법소원을 제기했지만, 헌법재판소는 '기본권 침해를 받을 우려가 있는 것에 불과하다면 현재성을 인정할 수 없다'며 각하했다.

공익허브 측은 "2년 전 헌재가 최우선변제 제도에 대한 헌법소원에 인용결정을 내려 전세사기 피해에 경종을 울리고, 개정을 서둘러 보호대상 임차인의 범위를 넓혔다면 상황이 달랐을 수도 있다"고 유감을 표했다.