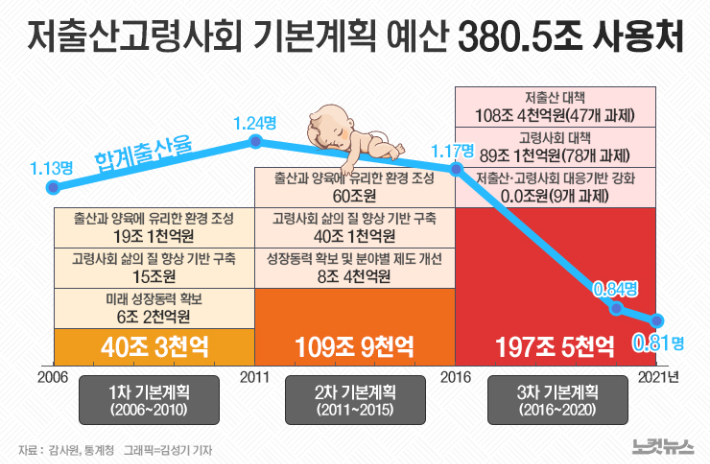

380조 2천억원. 2006년부터 2021년까지 '저출산·고령화 기본계획'이라는 이름 하에 국가가 쓴 돈을 추산한 금액이다. 2022년 한 해 우리나라 전체 예산이 607조원 가량임을 감안하면 그 3분의 2 가량 규모의 재정이 15년 동안 쉽게 말해 '출산율을 올리기 위한' 명목으로 쓰인 셈이다.

하지만 그 결과는 수치만 놓고 보면 처참한 실패에 가깝다. 처음 계획이 시행됐던 2006년 1.13명이었던 합계출산율은 3차 계획이 마무리되고 4차 계획이 첫발을 뗀 2022년 현재 0.81명으로 곤두박질쳤다.

왜 천문학적인 돈을 쏟아부었음에도 국가적 프로젝트인 '저출산 기본계획'은 목표 달성은커녕 현상 유지조차 실패했을까. 전문가들은 명확한 방향성도 없이 겉모습만 저출생 정책들이 성찰 없이 반복됐던 것을 원인으로 지목한다.

80년대 "하나만 낳아도 초만원"…20년 만에 초저출산 국가로

"둘만 낳아 잘 기르자"던 1970년대, "하나씩만 낳아도 삼천리는 초만원"이라던 1980년대 초까지만 해도 국가가 앞장서 '출산 억제'를 독려했던 우리나라는 80년대 후반을 전후해 세계 어느 나라와도 비교가 어려울 정도로 빠르게 아이 울음소리가 줄어들었다.

1983년에 합계출산율이 2.1명으로 인구대체 수준(인구 규모를 유지하기 위해 필요한 출산율)을 기록한 뒤 초저출산으로 분류되는 1.3명 이하까지 떨어지는 데 20년이 채 안 걸렸다.

80년대 중반 이후로는 이미 저출산 국가에 접어들어 대응 모색이 필요했지만 논의는 여전히 더뎠다. 1995년에서야 '인구정책발전위원회'가 구성됐고 그 다음해가 돼서야 30년 간 이어온 '인구 증가 억제정책'이 폐지됐다.

같은 시기 비슷한 출산율을 나타냈던 프랑스, 독일 등 유럽 각국이 저출산을 국가 문제로 인식하고 대책 마련에 몰두하고 있을 때 우리는 첫발조차 떼지 못하고 있었던 셈이다. 해외 선진국에 비해 출발이 10~20년 이상 늦었다.

2002년 합계출산율이 1.17명으로 본격적인 초저출산 상황을 맞이하자 심각성에 대해 사회 각계의 우려가 쏟아졌고 그렇게 시작된 게 5개년 단위의 저출산·고령화 기본계획이다.

40조→109조→197.5조 예산 계속 늘어도…출산율 곤두박질만 거듭

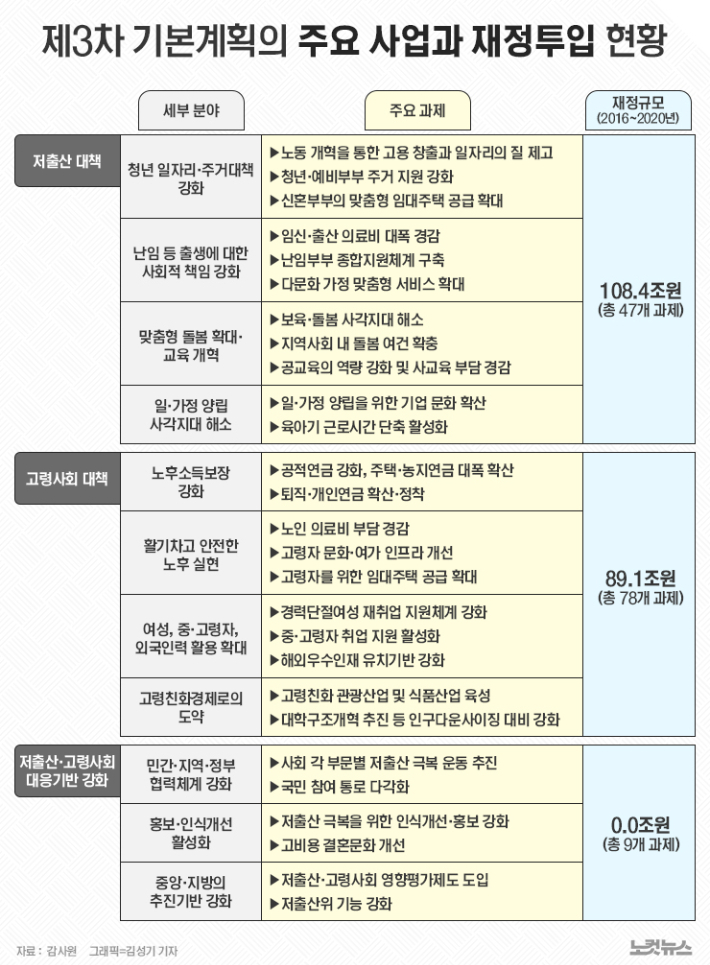

2006년부터 2020년까지 5년씩 3차에 걸쳐 시행된 저출산·고령화 기본계획에 들어간 예산은 380조 2천억원. 특히 가장 최근에 마무리 된 3차 계획(2016~2020년)의 경우 역대 기본계획 중 가장 많은 197조 5천억원이 투입됐다.

이러한 재정 투입은 결론적으로 말해 저출산과 고령화를 막기에는 턱없이 부족했다. 시작 당시 합계출산율은 1.17명으로 계획이 마무리되는 2020년 목표치는 1.5명이었지만 거의 매년 하락을 거듭해 계획이 종료된 2020년 합계출산율은 0.84명으로 거의 목표치의 반토막이 났다.

2021년 4차 기본계획에 접어든 현재도 이렇다 할 '반전의 기미'는 보이지 않고 있다. 2015년 이래 줄곧 내리막길을 걸은 합계출산율은 4차 기본 계획 첫해인 2021년 0.81명으로 또다시 바닥을 뚫었다.

이제 막 한 해의 절반을 지나고 있는 올해 또한, 1분기 합계출산율과 출생아수는 각각 0.86명, 6만8177명으로 1분기 기준 각각 역대 최저치를 기록했다. 우울한 기록 갱신이 2022년에도 이어질 가능성이 농후하다는 뜻이다.

무늬만 '저출산' 뜯어보면 거리 먼 사업 가득…선진국 대비 예산도 적어

전문가들은 명확한 방향 설정이 부재한 상태로 개별 부처에 저출산 과제를 촉구하는 식으로 이행된 점을 '기본정책'의 문제로 꼽는다. 즉 개별 사업들이 상호작용하며 아이를 낳기 좋은 사회를 구축했어야 하지만, 과제 이름만 '저출산·고령화'로 내건 면피성 정책이 많다보니 효과를 보지 못했다는 것이다.

육아정책연구소 관계자는 "국무조정실이나 저출산·고령사회위원회에서 각 부처에 '저출산 정책을 내놓으라' 하니 부처마다 내긴 내야 하고 실적도 있어야 하다 보니 (결과적으로) 저출산 목적에 맞지 않는 사업들이 꽤 많다"며 "기본계획을 정해놓고 딱 '이거, 이거를 하자'가 되는 게 아니라 기존에 하던 사업 중 기본계획에 들어갈 만한 사업을 제시하는 식이 돼 버린 것"이라고 말했다.

이렇다 보니 기본계획의 과제 자체는 이행되지만 출산율은 오르지 않는 상황이다. 2016년부터 2018년까지 3개년 성과지표 목표달성률은 85%, 84.7%, 83.9%로 80%를 상회했다. 반면 이 기간 합계출산율은 1.17명, 1.05명, 0.98명으로 하락을 면치 못했다. 계획대로 진행됐지만 목표한 성과를 이루지 못한 셈이다.

이와 관련해 한국보건사회연구원(보사연)은 2018년 '3차 기본계획 재구조화 연구'에서 "정책수단의 성격과 다양성이 충분히 고려돼 정책 간 균형과 소관 부처들 간 조율이 잘 이뤄지고 있는지 불확실"하다며 "과제들은 부처별로 기획·수립된 고유 사업들 가운데 관련 부분이 조정‧협의를 통해 기본계획에 편입된 형태로 부처 개별의 중장기 기본 계획 및 전략에서 비롯된 경우가 대부분"이라며 부정적 의견을 낸 바 있다.

과제 상당수가 무늬만 '저출산 예산'인 점도 문제로 지적된다. 말은 380조원이라고 하지만 편성된 거대 예산을 하나씩 뜯어보면 저출산 대책과 거리가 먼 사업들이 많다는 것이다.

가령 1차 기본계획에는 '가족 여가진흥 목적'이라는 이름으로 템플스테이 운영, 종교문화 행사지원 예산이 저출산 예산에 잡혔다. 2차 기본계획에는 공무원의 원격근무를 지원하는 스마트워크센터 구축 사업과 성범죄자 재범방지 조치 강화가, 제3차 기본계획 기간에는 고성장기업에 대한 R&D와 대학에 대한 인문역량 강화 지원 등이 포함됐다.

과제의 타당성을 떠나 저출산 문제 자체의 해결과 직접적인 관련성 또는 효과성이 높다고 보기는 어려운 사업들이다. (출처: 국회예산정책처 '저출산 대응 사업 분석·평가')

이상림 보사연 연구위원은 "이런 사업들이 잘 수행은 됐지만 저출산을 야기하는 문제들을 모두 커버하지 못 하고 있다"며 "어떻게 삶을 개선해야 출산에 영향을 줄지 고민 없이 그저 좋다는 것을 모두 다 넣어버리는 '좋은 사회 기본계획'이 돼버렸다"고 지적했다.

저출산 예산 지원 자체도 타 선진국에 비해 부족하다는 시각도 있다.

프랑스나 스웨덴, 노르웨이, 핀란드 등의 경우 2005~2015년 동안 국내총생산(GDP) 대비 가족 관련 공공지출 비중이 통상 3%를 상회하지만 우리나라의 경우 2019년 기준 1.69% 수준에 그쳤다. 2015년 OECD 가입국 평균 공공지출 비중인 2.4%에도 한참 못 미치는 수치다.

특히 이 중에서도 임신 또는 출산, 돌봄, 보육 등과 같은 직접적인 저출산 대책에 해당하는 영역 부문만 따로 보면 전체 예산의 절반을 조금 넘는 수준(2016~2018년 기준 52~57%)으로 더욱 적다.

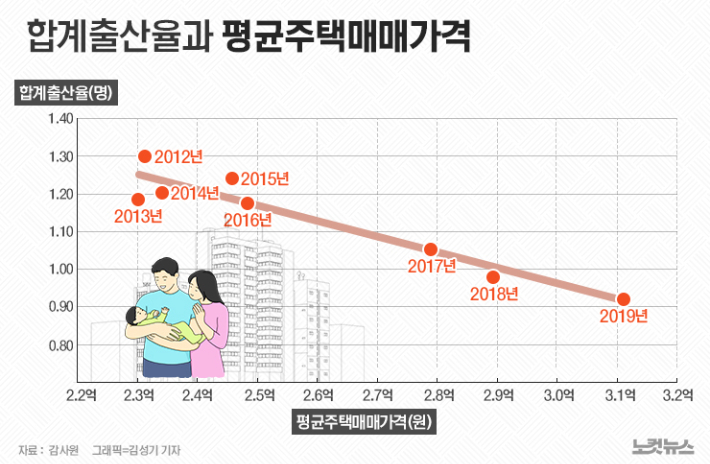

기본계획이 시행되는 기간 동안 내내 출산에 부정적 영향을 주는 요소들이 악화일로를 걸어온 점도 정책이 큰 효과를 보기 어려웠던 이유로 꼽힌다. 집값과 사교육비 상승이 대표적이다.

2012년 약 2억 3천만원이었던 국내 평균 주택매매가격은 대체로 매해 올라 2019년 1.5배 수준인 약 3억 1천만원으로 올랐다. 전세가격 또한, 1억 2900만원에서 1억 9천만원 수준으로 뛰었다. 초중고 학생들의 1인당 사교육비 또한 2007년부터 2017년까지 10년 동안 33% 상승했다. 반면 합계출산율은 같은 기간 1.3명에서 0.92명으로 곤두박질을 거듭했다.

아이를 낳고 키울수 있는 환경은 갈수록 악화됐지만 관련 대책과 논의가 매회 수정된 기본계획에 충실히 반영되지 않은 점도 한계로 지적된다.

이상림 연구위원은 "예를 들어 3차 기본 계획에서는 (부동산 관련) 주거 정책이 5개 밖에 없다. 이것과 관련한 게 예를 들면 청년 기숙사를 만드는 것, 디딤돌 대출을 지원하는 것 정도 수준"이라며 "사람들은 기본계획이 저출산 문제를 해결할 매뉴얼인 것처럼 생각하지만 결과적으로 해결은 안 되는 것"이라고 꼬집었다.