기자기 일주일 간 근무한 수도권 한 장애인 거주시설 모습. 양형욱 기자

기자기 일주일 간 근무한 수도권 한 장애인 거주시설 모습. 양형욱 기자| ▶ 글 싣는 순서 |

①[르포]자물쇠로 잠긴 시설…기자는 '장애인의 고려장'을 봤다

(계속) |

자물쇠로 굳게 잠긴 철문은 교사의 허락 없이는 열리지 않는다. 2만 8천여 명의 장애인들은 이른바 '시설'에 산다. 철저하게 외부와 단절된 채 사는 '그들만의 세상'이 있다. 그 세상에서는 먹고, 마시고, 자고, 노는 등 인간의 기본적인 욕구와 권리들이 운영의 효율과 현실적 한계라는 미명 하에 쉽게 무시된다.

CBS노컷뉴스 취재진은 일주일 동안 장애인 거주시설에서 근무하며 거주인 14명의 활동을 직접 보조했다. 기자가 마주한 그들의 세상은 대소변의 악취가 진동하는 수용소였다. 거주인들은 '살아간다'기보다 '죽어간다' 표현이 적절해 보였다.

'틀'에 박힌 일과 끝에 찾아온 이상한 '자유시간'

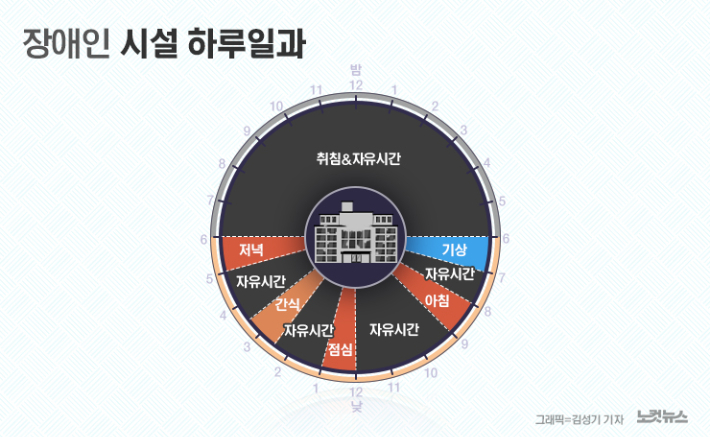

장애인 시설 하루일과.

장애인 시설 하루일과.오전 6시. 시설 거주인들이 일어날 시간이다. 기상을 알리는 알람도, 아침을 깨우는 사람도 없다. 거주인들은 매일 같이 반복되는 일상에 순응한듯 하나둘씩 깨어났다.

오전 7시쯤 식전 약을 먹고, 아침식사를 한다. 오후 12시 점심을 먹는다. 오후 2시 30분 간식을 먹는다. 오후 4시 50분 석식을 먹는다. 저녁을 먹기에 이른 시간이지만, 생활지도교사가 제때 퇴근하기 위해 석식 시간이 당겨졌다.

한 치의 오차도 없는 삶이 시설 안에 있다. 먹고, 마시고, 자고, 쉬고, 노는 행위 등 사람이라면 누구나 스스로 결정하고 누려야 할 권리들은 표백된 틀 안에 통제됐다. 생활지도교사 2명이 거주인 14명을 관리하는 비법은 거주인들의 일상을 시간표에 맞추고, 거주인들의 용품이 담긴 사물함과 세탁기, 출입문과 창문까지 모조리 자물쇠로 걸어 잠그는 일을 반복하는 것 뿐이었다.

어쩌면 거주인들에게 가장 막막한 것은 '자유 시간'일지도 모른다. 거주인들에게 하루 18시간 자유 시간이 주어진다. 사실상 음식을 먹는 시간을 빼면 모든 시간이 자유 시간이다. 그러나 철창 안에 갇힌 자유는 본연의 의미를 잃었다.

일과시간 중 외부활동을 가지 않고 시설에 남은 거주인들은 주로 복도와 방에 머문다. 방바닥에 누웠다가, 복도를 걸어 다니다가, 생활지도교사 옆에 앉았다가, 다시 방 안으로 들어가기만 반복하는 '자유 시간'이다. 이들의 세상은 7.5평짜리 방 한 칸과 40m 안팎의 복도가 전부다.

거주인마다 안고 있는 장애가 달라 하루 일과가 조금씩은 달랐지만, 철저하게 짜여진 시간표 안에서 생활해야 하는 점은 한결같았다.

오줌 묻어 찝찝해도 "절제하라"…갈아입지 못한 '젖은바지'

오염물이 묻은 거주인의 속옷이 바가지에 담긴 채 하루종일 방치됐다. 양형욱 기자

오염물이 묻은 거주인의 속옷이 바가지에 담긴 채 하루종일 방치됐다. 양형욱 기자철저하게 통제되는 시설 생활에는 대소변이 묻은 옷을 갈아입는 자유도 허용되지 않는다.

다운증후군을 앓고 있는 40대 상혁(가명)씨는 주변에 사람이 없으면 갑자기 바지를 내리고 바닥에 소변을 누곤 한다. 생활지도교사가 상혁씨만 돌볼 수도 없으니, 이런 일이 하루에도 열 번 넘게 일어난다.

근무 5일째. 상혁씨는 기자의 오른손을 잡아끌었다. 복도를 2바퀴쯤 배회했을까, 상혁씨의 방인 4호실로 끌려 들어갔다.

이미 바지가 소변으로 젖어있는 상혁씨는 옷이 있는 사물함 앞에서 소리를 내기 시작했다. 웅얼거리는 그의 모습에서 옷을 갈아입고 싶어하는 마음을 눈치채기란 어렵지 않았다.

상혁씨의 사물함 열쇠를 가진 담당 교사에게 옷을 갈아입히겠다고 말하자, 돌아오는 대답은 냉정했다.

"그러면 끝이 없어요. 저도 계속 갈아입혀봤는데, 계속 오줌 싸고 옷이 남아나질 않아요. 그냥 절제시키는 방법밖에 없어요."

옷을 갈아입을 수 없는 상혁씨는 한참 방안에 머물다 바지가 젖은 채 복도 한켠에 주저앉았다.

누구의 탓도 아닌 악취의 세계

거주인 방 안에 놓인 화장실 슬리퍼는 곰팡이와 떼가 가득했고, 아무도 이용하지 않았다. 양형욱 기자

거주인 방 안에 놓인 화장실 슬리퍼는 곰팡이와 떼가 가득했고, 아무도 이용하지 않았다. 양형욱 기자방마다 있는 화장실 변기에는 자동 물내림 장치가 설치됐다. 용변을 본 거주인들이 변기물을 잘 내리지 않기 때문인데, 십중팔구는 장치가 고장나 변기 안에 대변이 그대로 남아있곤 했다. 거주인들이 변을 가지고 놀거나 벽에 칠하기 전에 생활지도교사들이 수시로 변기를 확인하고 직접 물을 내려야 했다.

화장실 안 슬리퍼와 벽면에는 곰팡이와 찌든 때가 묻어있었다. 아직 빨지 못한 옷가지들은 바가지에 담긴 채 악취를 풍겨댔다. 생활지도교사들은 매일 락스 물을 뿌려 묵은 때를 벗기고 청소기도 돌렸지만, 시설은 깨끗해질 틈이 없었다. 락스 청소를 자주 하는데 환기도 제대로 되지 않아 청소시간이면 두 눈에 눈물이 핑 돌 정도로 시렵다.

노력의 한계라기보다 물리적 한계였다. 14명의 거주인들이 시설 곳곳에서 수시로 대소변을 누거나 바르니 2명의 사회복지사들이 그때그때 청소하기란 불가능에 가까웠다.

같이 근무했던 한 사회복지사는 "솔직히 말씀드리면 위생상으로 깨끗하지 않다. 저도 맨 처음에 봤을 때 '이게 무슨 냄새지' 했는데 며칠 지나니까 익숙해졌다"며 "(거주인이) 소변을 싸면 다 닦고 소독도 2~3번 하고 락스물까지 뿌렸는데, 일이 너무 많다 보니까 이젠 지쳤다"고 고충을 토로했다.

이렇다 보니 24시간 내내 거주인들의 활동을 보조해야 하는 생활지도교사들은 옷에 대소변이 묻어도 갈아입히지 않거나, 벗겨둔 옷을 방치하곤 했다. 하루종일 걸레 하나로 대소변을 닦아내느라 거주인들이 자주 소변을 누는 날에는 걸레가 흥건하게 젖어 아무리 닦아도 소변 냄새가 방에서 지워지지 않았다.

기자가 방바닥을 닦아낸 물티슈에는 시커먼 먼지들이 묻어있었다. 양형욱 기자

기자가 방바닥을 닦아낸 물티슈에는 시커먼 먼지들이 묻어있었다. 양형욱 기자'우굴우굴' 집단생활에…'통제'가 우선, '개인공간'은 뒷전

자물쇠로 잠긴 세탁기와 창문. 양형욱 기자

자물쇠로 잠긴 세탁기와 창문. 양형욱 기자쳇바퀴처럼 돌아가는 시설은 철저하게 외부와 차단됐다.

출입문은 오직 생활지도교사가 허락할 때만 열리고 닫힌다. 교사들은 거주인의 안전을 위해서라며 거주인이 외부 문화활동을 나가거나 식당으로 이동할 때만 출입문을 열어준다. 간호사, 행정팀 직원 등 누군가가 시설 안으로 들어올 때면 '입국 심사'를 거쳐야 한다.

방문자는 철문을 두드린 후 "문을 열어도 될까요"라고 생활지도교사의 허락부터 구해야 한다. 교사들은 출입문 근처에 원출(거주인들이 허락 없이 원외로 나가는 일)할 거주인이 없나 확인한 다음 문을 열어준다. 한 생활지도교사는 출입문을 지키던 기자에게 문을 닫을 때마다 문고리를 돌려 제대로 문을 잠궜는지 확인해야 한다고 당부했다.

밤이 되면 출입문은 더 엄격히 통제된다. 기자가 야간근무를 맡던 날, 건물 밖으로 나갔다가 모든 출입구가 잠겨있어 낭패를 보기도 했다. 생활지도교사는 기자에게 문을 열어주며 "모든 생활지도교사들이 퇴근하는 밤 9시 이후에는 꼭 정문까지 잠근다"고 주의를 줬다.

기자가 처음 출근한 날 오전, 한 생활지도교사는 쓰레기봉투 속을 뒤적거리는 대수씨를 나무랐다. 바로 다음날, 쓰레기통이 있는 베란다 문은 비밀번호를 눌러야만 열 수 있는 자물쇠가 새로 달렸다.

베란다 창문들도 최근 자물쇠로 잠겼다. 바깥 세상으로 나가려던 대수 씨가 떨어져 척추에 철심을 박는 수술까지 한 뒤의 일이다. 거주인들의 안전을 위해서라지만, 거주인들이 나가려 할수록 외부와 더 단절된 형국이었다. 바깥 세상을 경험하고 싶은 거주인들에게 시설 측은 외부 활동을 늘리기보다 시설 문을 걸어잠그는 편을 먼저 택했다.

시설 안에서 개인의 공간은 찾기 어려웠다. 다른 사람을 위협할 가능성이 높아 집단생활이 어려운 거주인들은 1인실로 격리됐지만, 다른 거주인들은 많게는 5명까지 7.5평짜리 방 한 곳에서 생활했다. 옷이나 이불, 베개 같은 개인 용품은 개인 사물함에 보관됐지만, 속옷 등이 부족하면 생활지도교사는 스스럼없이 다른 거주인의 사물함에서 물건을 꺼내 사용했다.

거주인들이 먹고, 자고, 싸는 방 안 화장실 변기. 양형욱 기자

거주인들이 먹고, 자고, 싸는 방 안 화장실 변기. 양형욱 기자장애인들의 고려장

기자가 근무한 시설에는 14명의 거주인들이 10년 이상 생활하고 있다. 대부분 어릴적 맡겨지거나 다른 시설에서 옮겨왔다. 연고가 없는 거주인들도 있었다.

거주인 14명 중 20대 우빈(가명)씨는 나이는 어리지만 시설 경험으로는 최고참이다. 6살인 우빈씨를 시설에 맡긴 아버지는 "연락하지 말라"는 말만 남기고 사라졌다.

시후(가명)씨는 "누나 보고싶어", "차 왔어"와 같은 가족을 찾는 말을 입에 달고 산다. 누나가 주말에 찾아오면 바깥 구경을 할 수 있기 때문이다. 활동보조인들은 매일 가족을 찾는 시후씨의 말은 특별한 의미가 없다며 대응하지 말고 무시하라고 조언했다.

정기적으로 찾는 가족이 있는 거주인은 2~3명 뿐, 대부분 거주인이 아파 입원할 정도의 사건이 아니면 시설을 방문하는 가족은 없었다. 가족조차 관계가 끊긴 이들은 10여 년째 외부와 단절된 채 시설에 남겨졌다.

그렇게 거주인 14명은 우리 곁이 아닌 시설에서 하루하루를 보내고 있다. 2021년 12월 기준 장애인 거주시설은 전국 1535곳, 이런 곳에서 2만 8565명이 살아간다.