윤석열 대통령이 4일 오후 경기도 한 권역응급의료센터를 찾아 응급 의료 현장에 대한 설명을 듣고 있다. 대통령실 제공

윤석열 대통령이 4일 오후 경기도 한 권역응급의료센터를 찾아 응급 의료 현장에 대한 설명을 듣고 있다. 대통령실 제공대통령은 응급실 뺑뺑이 사태를 묻는 기자 질문에 "의료 현장을 한번 가보시는게 좋을 것 같다"고 충고했다. 여러 문제가 있지만 비상진료체계가 원활하게 가동되고 있는데 '무슨 불편한 소리를 하냐'는 핀잔으로 들렸다.

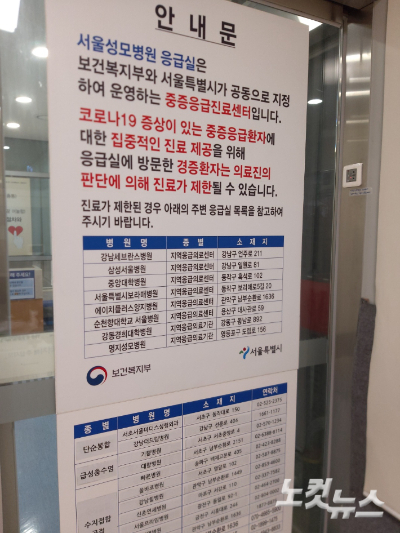

석 달여 전인 지난 5월 1일, 강남성모병원 응급실을 내원한 적이 있다. 응급실 문을 열고 들어서자 경비하시는 분이 "무슨 일로 오셨냐"고 물었다. 사정을 얘기하니 안내데스크 쪽으로 손짓을 했다. 응급실로 들어가기 위한 관문인 모양이다. 같은 설명을 했다. 데스크에 앉아 계신 직원 분은 대꾸했다. '환자분! 요즘에는 (응급의, 목숨의) 촌각을 다투는 환자가 아니면, 우리 병원에선 응급환자로 받을 수 없습니다"라며 응급실 문옆에 붙여놓은 안내 벽보를 읽어보라고 손가락으로 가리켰다.

벽보를 읽어보고 답답함이 밀려왔다. "우리 병원은 중증응급진료센터이므로 진료가 제한되는 경우, 아래의 주변 응급실 목록을 참고하라"며, 그 아래 8개의 대형 병원 이름과 증상 종류별 중소형 병원 이름을 한가득 적어 놓았다. 신장관련 질환이니 외견상 촌각을 다투는 질병이라고 우길수 없는 형편이어서 결국 응급실에서 퇴짜를 맞고 말았다.

구용회 기자

구용회 기자대통령 기자회견이 끝난 다음인 지난 4일 오전, 상황이 가장 심각한 응급실 중 하나로 언론에 보도된 이대목동병원 응급실을 방문했다. 군의관이 긴급 투입되기로 돼있는 날이었다. 다행히 평일 오전 시간이라 응급실 상황은 급박하지 않았다. 주말·휴일·야간이었다면 사정이 달랐을 것이다. 병원내 사정을 취재하기란 여간 어려운 것이 아니었다. 응급실 의사는 만나기도 어렵고 병원 측도 입조심하는 기색이 역력했다. 이대목동병원 입장에선 서울의 대형병원 응급실 상황이 다 고꾸라지기 직전 상황인데 자기 병원만 심각하게 부각되는 것이 부담스럽고, 또 정부에 맞서는 것처럼 비춰지는 것도 심히 염려하는 눈치였다.

이대목동병원은 서울 서부권의 권역응급의료센터를 운용하고 있다. 병원의 사정은 응급 의사인 남궁인 교수의 SNS로 이미 널리 보도되었다. 의료사태 이전만 해도 이 병원은 응급실 의사가 25명이었다. 응급실 전문의 12명을 비롯해 인턴과 레지던트 등 전공의 13명이 함께 일했던 곳이었다.

서울 시내 한 대형병원 권역응급의료센터 앞으로 119 구급대원이 지나가고 있다. 황진환 기자

서울 시내 한 대형병원 권역응급의료센터 앞으로 119 구급대원이 지나가고 있다. 황진환 기자의료 분쟁 6개월째. 병원 응급실에는 현재 8명의 전문의만 일하고 있다. 전공의는 모조리 빠져나갔고, 12명 가운데 4명의 전문의가 그만뒀다. 25명의 의사가 운영하던 응급실을 8명의 전문의가 한달 30일, 24시간 체제로 유지한다는 것은 무엇을 의미할까. 그 무엇을 상상하든, 그 권역응급센터는 제구실을 하지 못하고 있다는 사실이다. 남 교수는 "응급실에 환자 문의가 오면 약 30%만 받고 있다"고 말했다. 또 "몸은 하나인데 권역센터에 온 모든 환자들 중 '가장 죽음에 가까운 사람'만 골라 몸이 움직일 수 있는 한도 내의 환자만 보고 있다"고 설명했다.

"촌각을 다투는 환자, 가장 죽음에 가까운 사람만 진료"라는 언어가 병원에서 일상 용어가 됐다. 응급실 문 앞에 서서 이 말들을 한참 동안 곱씹어 보았다. 당장 아프지 않은 사람들은 '남 이야기'라고 귀담아 듣지 않을 수 있다. 그러나 공포스러운 말이다. 누가 언제, 어떻게 촌각을 다투게 될지, 죽음에 가까이 갈지 아무도 알 수 없는 것이 인생살이다. 살다 보면 '머피의 법칙'이 마법처럼 작동될 때가 종종 있다. 평소에 건강하다가도 하필이면 주말·휴일·야간 또는 연휴 기간에 큰 일을 당하는 황망한 경우가 누구에게나 있을 수 있는 법이다.

윤석열 대통령이 4일 경기도 의정부시 권역응급의료센터인 가톨릭대 의정부성모병원을 찾아 응급 의료 현장을 둘러보고 있다. 대통령실 제공

윤석열 대통령이 4일 경기도 의정부시 권역응급의료센터인 가톨릭대 의정부성모병원을 찾아 응급 의료 현장을 둘러보고 있다. 대통령실 제공

이대목동병원 응급실은 군의관 파견에 상관없이 9월 한달 동안, 매주 수요일마다 제한진료를 한다. 응급 의사수가 턱없이 부족한 상황에서 어쩔 수 없는 결정이라고 했다. 그나마 응급실 운영을 아예 '셧다운' 하지 않는 이유를 이 병원에서 이미 수술을 받았거나 추적 관찰이 필요한 환자에게 응급상황이 발생하는 경우를 대비하기 위한 것이라고 했다. 신규 응급 환자는 매주 수요일 야간(저녁 5시~ 목요일 오전 8시 30분)엔 이 병원 응급실을 이용할 수 없는 것이다.

필자가 보기엔 대형병원 응급실은 이미 그 기능을 상당부분 상실했다. 복지부 차관 박민수는 "본인이 전화해서 알아볼 수 있는 상황이면 응급실에 갈 자격이 없다"고 경·중증 판단기준을 얘기했다. 찢어져 피가 많이 나도 경증이라고 한다. 평일 낮이라면 일리 있는 말이다. 그러나 야간이나 동네병원이 문닫는 취약 시간은 사정이 전혀 다른 얘기다. 이른바, '박민수 기준'이 대한민국 의료 역사의 한 페이지로 기록될지 모르겠다.

혹시 "나는 당장 아프지 않아 상관없어"라고 생각하는 분들이 있는지 모르겠다. 현재의 의료사태는 이 분들에게 더 위험하다고 지적하고 싶다. 달나라에 산다면 모를까. 병원 이곳저곳을 돌아보니 기왕에 진단을 받은 환자들은 차라리 병원 진료에 관한, 상황이 낫다고 말할 수 있을 것 같다. 문제는 신규환자들이다. 내일은 누가 아플지 전혀 알 수 없다. 그러나 신규로 암에 걸리거나 중증 질병에 걸렸는지 모르는 상황에서 병원 예약하기는 하늘의 별 따기다. 그들은 진단도 받지 못하고 병의 유무를 확인하는 일조차 더 힘들어질 것이다. 의료 붕괴 사태가 국민 개개인 삶에 바짝 다가서 있다.

다들 추석연휴 비상대책이라고 난리치는데, 추석 연휴가 문제가 아닌 것이다.