서울 성북동 길상사에 있는 최종태의 '관음상'(2000), 길상사 청년회 페이스북 캡쳐

서울 성북동 길상사에 있는 최종태의 '관음상'(2000), 길상사 청년회 페이스북 캡쳐서울 성북동 길상사에 가면 눈에 띄는 석상이 있다.

둥근 얼굴에 길고 가늘게 뜬 눈, 작은 입술. 화려한 치장 대신 무늬 없는 긴 옷을 입었다.

기존의 사찰에서는 볼 수 없는 마치 언뜻 보면 성모상 같아 보이는 '관음상'(2000)은 모두의 눈길을 사로 잡는다.

원로조각가 최종태 서울대 명예교수의 작품으로, 동년배인 법정 스님과 교우하며 제작하게 됐다. 그의 전시 '구순(九旬)을 사는 이야기'가 열리고 있는 서울 평창동 김종영미술관에서 만난 최 교수는 "법정이 아니었음 만들어질 수 없었을 것"이라고 말했다. 그는 "'여성적인 것이 영원한 것'이라고, 어느 철학자가 내 전시회 방명록에 썼더라. 이후 그걸 오래 생각했다"며 "'관음상'도 남자였으면 안했을 것"이라고 말했다.

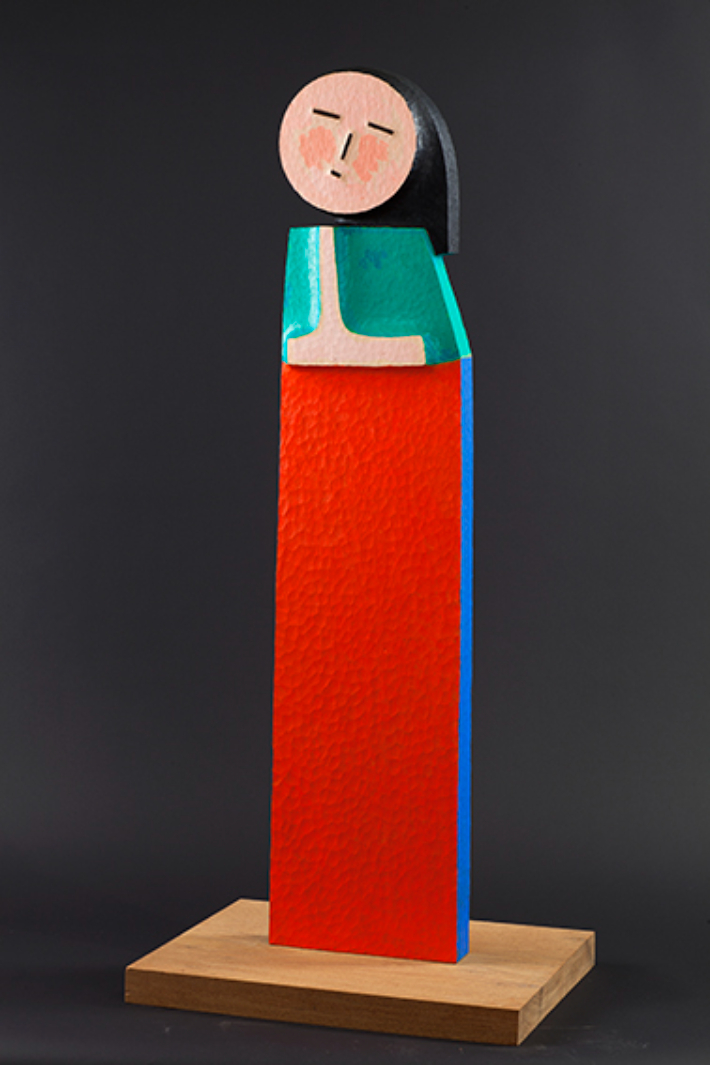

"인물상 중 몇 개만 남자를 대상으로 했고 나머지는 모두 여성상이다. 나도 그 이유를 모른다."둥근 얼굴에 두 손을 모으고 있는 '여인', 빨간 치마에 초록색 웃옷, 강렬한 오방색을 입은 여인이 두 손을 모으고 있다. 이번 전시의 대표작이다.

최종태의 '여인'(2013), 김종영미술관 제공

최종태의 '여인'(2013), 김종영미술관 제공한국가톨릭미술가협회장을 지낸 그는 독실한 천주교 신자로 명동성당의 '예수성심상'(1987) 등을 제작했다. 종교의 벽을 넘어 다양한 종교 조각도 제작했다. 특히 반가사유상 등 한국 불교미술에서 영감을 얻은 작품을 선보였다. 그는 자신의 작품을 가리키며 "저것들에 '종교성'이 깃들어 있다"며 "반가사유상의 맑고 깨끗함, 영원한 평화가 내가 갈 길이라고 여기며 걸어왔고 지금도 가고 있다"고 힘주어 말했다.

최종태의 '성모자'(2013), 김종영미술관 제공

최종태의 '성모자'(2013), 김종영미술관 제공작품 앞에서 포즈를 취할 때 수줍고 다소 위축돼 보였던 그는 자신의 작품과 역사에 관한 이야기를 시작하자 한 시간 넘게 대화를 이어갔다. 당시 초등학교 6학년 때였던 8.15 해방에서부터 한국전쟁, 4.19혁명, 5.16 군사쿠데타, 민주화 운동 시기에 이르기까지 그의 기억은 또렷했다.

"중학생 때 빅토르 위고의 '레미제라블'을 읽었다. 살기 위해 발버둥 치는 인간상에 대해 충격을 받았다. 어려서 일본제국주의 식민지 백성으로 살았음에도 해방 때까지 그걸 인식하지 못했다. 6·25전쟁으로 삼천리가 박살났던 것도 잊을 수 없다. 4·19혁명 때 전 국민이 나서 불의에 항거했다. 삶이란 것은 예술과 떼어놓을 수 없다. 예술은 인간, 인생, 나의 인생이야기다." "어두운 시절을 살아선지 어두운 것을 벗어나려 굉장히 노력했다. 요즘은 밝아졌는데, 마치 긴 깜깜한 터널을 지나 바깥으로 나온 것 같다. 80년대엔 매일 데모에 최루가스 터지고 그렇게 살았다." 최종태의 '기도하는 여인'(2014), 곽인숙 기자

최종태의 '기도하는 여인'(2014), 곽인숙 기자최 교수는 평생 존경했던 스승인 김종영과 장욱진을 벗어나는데 20년이 더 걸렸다고 했다. 서양 조각가 콩스탕탱 브랑쿠시와 알베르토 자코메티도 사숙한 스승들이다.

"가장 어려웠던 것이 스승의 굴레에서 벗어나는 것이었다. 아무리 해도 안 되더니 그분들이 해 놓은 것을 이해하니까 자유롭게 되더라. 역사라는 것도 도망간다고 해서 벗어나는 게 아니고, 이해해야 벗어나진다."그는 쉰 살 때 특별한 경험을 했다. 어느 날 눈 뜨기 직전, "조각은 모르는 것이다"라는, 천둥처럼 큰 소리가 머리로 들렸다는 것. 그는 "아름다움도 모르는 것"이라며 스승인 김종영도 그 얘길 했다고 전했다. 그는 여전히 "아름다움이 무엇인지 잘 모르겠다"고 했다.

최종태의 '얼굴'(2008), 김종영미술관 제공

최종태의 '얼굴'(2008), 김종영미술관 제공최 교수는 미술대회 부상으로, 1971년 약 100일간 일본, 미국을 시작으로 유럽과 이집트 등 아프리카와 동남아시아까지 세계 곳곳을 여행했을 당시를 떠올리며 "미켈란젤로, 비너스 등을 봐도 감격하지 못했는데 어느 날 기둥만 남은 아크로폴리스 신전에서 가슴으로 아름다움을 느꼈다"고 회상했다. 그러면서 "무엇이 그렇게 느끼게 했는지 모르겠다. 아름다움과 예술이란 그렇게 어려운 것"이라며 "하나님을 알 수도 없고 볼 수도 없듯이 예술도 정답이 없다. 모두 각자의 이야기를 할 뿐"이라고 말했다.

이번 초대전 출품작은 목조·브론즈 조각 42점, 드로잉 30점, 판화 5점 등 77점이다. 최근 제작한 작품도 15점에 달한다.

최종태의 '소녀상'(2021), 김종영미술관 제공

최종태의 '소녀상'(2021), 김종영미술관 제공우리 나이로 올해 구순이지만 최 교수는 그 나이라고는 믿어지지 않을 정도로 정정했다. 모자를 벗자 풍성한 은발이 쏟아져 내렸다. 건강 비결을 묻자 따로 하는 운동도 없다고 했다. 요즘도 작업을 시작하면 꼬박 하루 10시간씩 집중한다는 그는 "일을 할 때는 청년이고 안 할 때는 환자"라면서 웃으며 말했다.

"새벽에 일찍 잠이 깨면 어제 하던 작업이 생각나 참지 못하고 작업실로 간다. 그렇게 작업하는 것이 즐겁다. 일할 때 즐거움이라고 할까, 기쁨이라고 할까 그렇다." 김종영미술관에서 초대전을 열고 있는 조각가 최종태 교수, 곽인숙 기자

김종영미술관에서 초대전을 열고 있는 조각가 최종태 교수, 곽인숙 기자1932년 대전에서 태어난 그는 초등학교 교사로 일하다가 1953년 '문학세계'에서 김종영의 작품을 보고 감동해 조각을 전공하기로 결심했다. 1954년 서울대 조소과에 입학해 김종영의 가르침을 받았고, 졸업 후 서울대 교수를 지냈다. 2002년 대한민국예술원 회원이 됐고, 김종영미술관장도 맡았다. 국민훈장 동백상과 문화훈장 은관과 , 대한민국예술원상 등을 받았다.

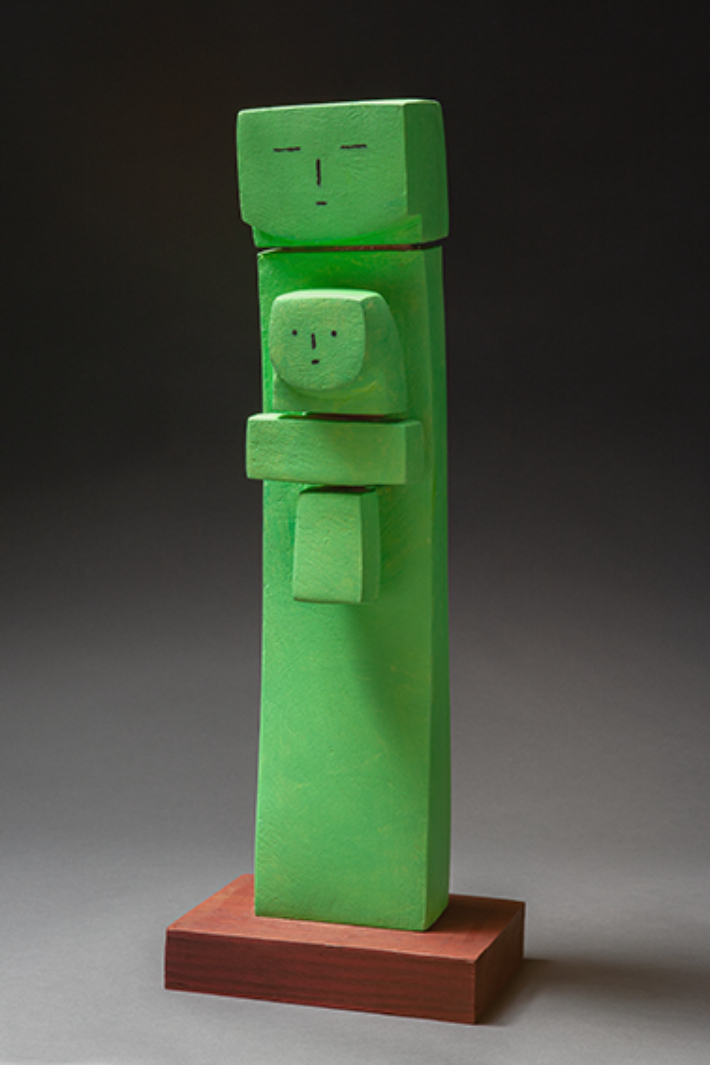

최종태의 '모자상'(2020), 김종영미술관 제공

최종태의 '모자상'(2020), 김종영미술관 제공