지난달 13일 호주 전반의 노인요양시스템과 정부 지원에 대해 설명하는 에이미 챔버스(Aimee Chambers) 호주 보건 및 노인복지부 국장. 이은지 기자

지난달 13일 호주 전반의 노인요양시스템과 정부 지원에 대해 설명하는 에이미 챔버스(Aimee Chambers) 호주 보건 및 노인복지부 국장. 이은지 기자| ▶ 글 싣는 순서 |

①평균 '80대 중반'에 시설 입소하는 호주…"홈케어가 新표준"

(계속) |

"가장 좋은 직접적인 대인 돌봄은 서두르지 않고 관계의 지속성을 유지하는 동시에 돌봄을 받는 사람이 가진 역량을 주체적 능력과 웰빙을 계발하는 데 최대한 사용할 수 있도록 여러 요소를 고려하는 것이고, 이는 시간이 요구되는 일이다." -<돌봄선언(The Care Manifesto)>(2021), 더 케어 컬렉티브(The Care Collective) 中-

지난 2017년 전 세계가 마주한 '돌봄의 위기'를 연구하고자 결성된 '더 케어 컬렉티브'는 "돌보는 국가의 '공적 공급'은

의존성을 심화시키는 것이 아니라 '전략적 자율과 독립'을 계발하도록 해야 한다"고 밝혔다. 노인을 비롯한

공적 돌봄의 대상을 정부가 그저 수동적 수혜자로 여기거나 지원을 빌미로 통제하려는 일방적 태도를 경계해야 한다는 취지다.

"홈케어는 새로운 표준"…노인의 '독립적 생활' 방점 두는 호주

지난달 13일(현지시각) 오스트레일리아 멜버른 소재 빅토리아주(州) 사무소에서 만난

에이미 챔버스(Aimee Chambers) 호주 보건 및 노인복지부(Australian Government Department of Health and Aged Care) 국장이 호주의

노인돌봄 현황을 밝히며 가장 자주 언급한 키워드는 '연방정부의 지원', 그리고 '수급자의 독립적인 삶'이었다. 에이미 국장은 빅토리아·태즈메이니아주를 관할하는 VICTAS 지부의 최고책임자다.

"'홈케어'는 이제 새로운 표준(the new norm)이 돼야 합니다. 노인들이 그들의 집에서 '얼마나 안전하고 혁신적으로 충분히 오랜 기간을 살아갈 수 있는지(to live in their home safely and innovatively and fully for a long period of time)'가 핵심이라는 것이죠." 이러한 인식은 65세 이상 호주 국민이 장기요양 서비스 신청 및 평가를 위해 반드시 거쳐야 하는 '마이 에이지드 케어(My Aged Care)' 홈페이지 안내에도 고스란히 반영돼 있다.

"당신이 연로하면, 집에서 독립적으로 살아가는 게 좀 더 어려워질 수 있습니다. 만약 '해오던 대로'의 일상생활이 이전보다 쉽지 않게 느껴진다면, '집에서 받는 도움(help at home)'을 요청할 수 있습니다."대상자들은 그들의 소득·자산 등 재정상태와 배우자 유무 및 건강지표 등에 대한 세밀한 평가를 거쳐 서비스 유형 및 연간 이용 한도액 등을 통보받는다. 이 과정엔 보통 28일이 소요된다.

원주민이나 토레스 해협 섬주민의 경우, 50세 이상부터 수급자격이 생긴다. 저소득층이나 노숙자, 홈리스(homeless)가 될 위험이 큰 취약계층에게는 진입 문턱을 더 낮췄다. 일반 호주국민은 50세 이상, 원주민 등에겐 45세 이상 기준이 적용된다.

이은지 기자

이은지 기자사회보험인 장기요양보험 제도를 둔 한국처럼

호주도 국가건강보험 방식으로 연방정부가 노인요양서비스(aged care)의 재원을 댄다. 지난해 기준 호주 전역에서 장기요양 서비스를 받은 노인인구는 약 150만 명으로, 이들을 돌보는 데 정부예산 248억 달러(AUD, 한화 기준 23조 5600억여원)가 투입됐다.

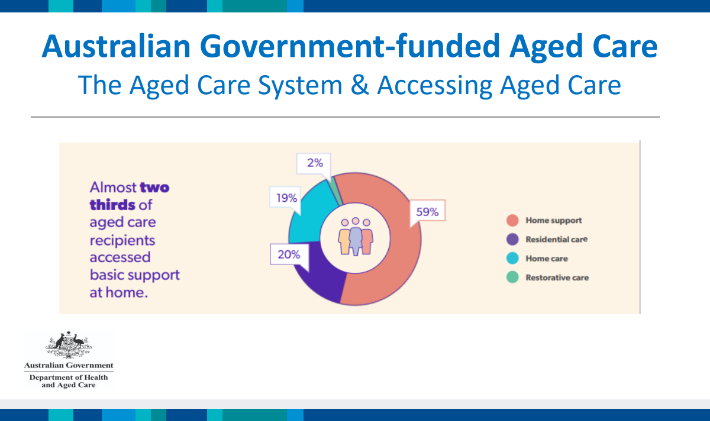

이 중

거의 3분의 2가 자가에 거주하며 가장 난도가 낮은 단계의 도움을 받는 노인들이다. 현지에서

'홈 서포트'라 부르는 해당 서비스의 이용률은 전체 장기요양 대상의 59%(81만 8천 명)에 달한다.

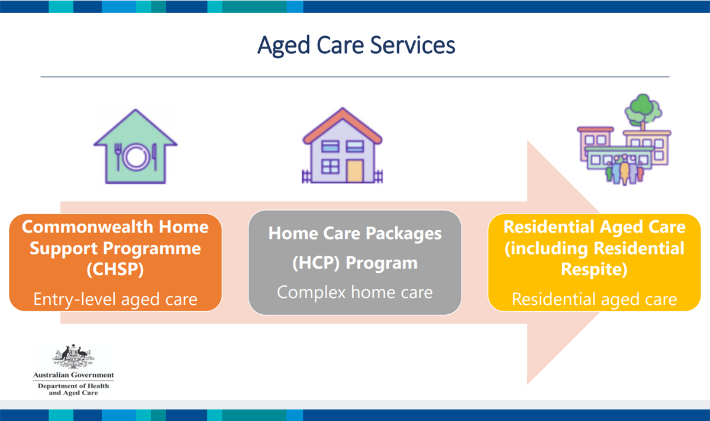

호주는 재가서비스를 연방 차원의 보급형 지원서비스(Commonwealth Home Support Program·CHSP)와 비교적 까다로운 돌봄지원을 요하는 '홈케어 패키지(Home Care Packages)'로 세분화해 관리한다. 4등급으로 나뉘는 후자(HCP)의 비중은 19%(26만 1천 명)다.

연간 총 100만명 이상의 노인(78%)이 본인의 집에서 연방 및 주 정부가 지원하는 요양서비스를 누리는 셈이다.

단기돌봄의 한 갈래인

'회복적 케어(restorative care)'도 노인들이 각자의 건강상태에 맞춰 매일의 일과를 스스로 잘 꾸릴 수 있도록 하는 데 초점을 맞추고 있다. 척추 지압(chiropractic)과 족(足)질환 치료·언어치료 같은 의학적 도움부터 이동 지원, 식사 준비 등까지 스펙트럼은 다양하다. 여기엔 요양시설에서의 숙박도 포함돼 있지만 어디까지나 일시적이다.

가장 길어야 '8주'인 회복적 케어(전체 대비 2%)까지 제외하면,

영구적인 시설입소(permanent residential aged care) 비율은 20%(18만 750명) 수준이다.

호주 정부 보건 및 노인복지부(Australian Government Department of Health and Aged Care) 제공

호주 정부 보건 및 노인복지부(Australian Government Department of Health and Aged Care) 제공여전히 '시설의존도' 높은 한국…당사자보다 가족의사가 절대적

물론 한국도 재가 대 시설로 비중을 따지면 올해 기준 각각 77%·23%로, 재가서비스 이용률이 압도적으로 높다. 다만,

아직 경제협력개발기구(OECD) 평균인 '80 대 20'엔 못 미치는 만큼 통합재가서비스 확산 등으로 양과 질을 함께 끌어올리겠다는 게 정부의 구상이다(제3차 장기요양기본계획(2023~2027)).

즉,

한국은 여전히 보이는 지표 이상으로 요양시설 의존도가 높은 것이 현실이다.

한국보건사회연구원의 실태조사에 따르면

, 국내 시설급여 이용자의 평균 입소기간은 작년 기준 3.4년으로 2019년(2.8년)보다 오히려 더 늘었다. 시설에 들어가 지낸 기간이 3년 미만인 입소자는 3년 새 65.7%에서 56.7%로 줄었고, 5년 이상 거주 비율은 5%p 이상 늘어(15.7%p→21.1%p) 입소자들의 거주가 더 장기화된 것으로 조사됐다.

현재까지 확인된 최장 입소기간은 15년에 이른다. 서비스 이용 당사자의 의사보다는 돌봄부담 경감을 위한 가족들의 뜻이 더 크게 작용한 탓이다. 2019년 복지부 실태조사 결과, 건강 악화 시 노인요양시설 입소 의향을 묻는 질문에 대한 재가급여 수급자(43.3%)와 그 가족(69.5%)의 온도 차는 현격했다.

'살던 곳'에서 여생을 보내길 원하는 노인들의 희망은 온전히 존중받지 못한다. 이는 장기요양등급 판정 후 원칙적으로 재가서비스를 받아야 하는 3~4등급이 국내 노인요양시설 이용자의 약 69%인 상황과도 상통한다.

객관적 건강상태보다는 돌봐줄 사람의 유무, 가족의 의지·형편이 절대적 변수인 것이다.

호주 정부 보건·노인복지부 제공

호주 정부 보건·노인복지부 제공 반면

호주는 평균 80대 초중반(남성 83.3세·여성 85.2세)은 되어야 요양시설에 입소하는 것으로 파악됐다. 실제로 시설에 사는 대상자 중 80세 미만은 남성 31.1%·여성 17.9%에 그쳤다.

사망 또는 홈케어 이용을 이유로

퇴소할 때까지 평균 생활기간도 22~25개월로 한국보다 훨씬 짧았다.

호주에서는

거주를 전제한 시설 입소를 요양시스템의 '마지막 단계'로 규정한다. 에이미 국장은 이를 "돌봄의 최고 레벨(the highest level of care)"이라 정의했다. 홈 서포트로 입문해 다양한 홈케어 서비스를 '맞춤형'으로 받다가, 홀로 일상을 영위할 수 없는 순간에야 다다르는 종착지란 것이다.

시설 입소 전 재가급여를 이용해본 경험이 40%도 채 안 되는 한국(38.9%)과 대조되는 지점이다.

이같은

고령자의 '지역사회 계속 거주(AIP·Aging In Place)'가 가능한 배경에는 그들의 가족을 '돌봄의 파트너'로 인식한 호주 당국의 지속적인 교육이 있었다.

'치매 훈련 및 행동지원(Dementia Training and Behaviour Support)' 부문의 디렉터를 맡고 있는 메리안 매든(Marianne Madden)은 호주 정부의 '국가 치매지원 프로그램(NDSP)'을 설명하며

치매환자의 보호자 등 케어러(carer)들에 대한 체계적 지원을 강조했다.

정부가 가동 주체인

'24시간 헬프라인(helpline)'가 단적인 예다. 연중무휴 운영되는 이 채널은 치매환자에 대한 이해를 도울 수 있도록 의사·상담사 등이 무료 상담을 제공한다. 작년에만 약 5만 통의 전화를 받았다고 메리안은 전했다.

세부적으로 증상 심화에 따른 행동 변화 관련 조언과 의료적 지원·멘토링을 전담하는

치매행동관리 자문서비스(DBMAS·Dementia Behaviour Management Advisory Service)도 있다. 역시 무료다.

근래 치매 진단을 받은 환자와 배우자(가족)가 사흘간 시설에 동반 입소하는

치매돌봄 단기휴식서비스(dementia care of respite)도 빼놓을 수 없다. 치료프로그램을 진행해 보호자들에게 쉴 공간을 줄 뿐 아니라, 이들이 환자들을 어떻게 돌보고 관리할지에 대한 교육도 같이 이뤄진다.

현재 한국은 장기요양 수급자의 절반 이상(54.4%)이 치매질환 보유자다. '치매환자 100만' 시대에 중증이 아닌 치매환자들의 지역사회 정주는 피할 수 없는 과제다. 적절한 의료적 개입과 인프라 확충 외

보호자들의 인식 개선, 돌봄역량 제고를 병행해야 하는 문제다.

돌봄인력 부족은 양국의 비슷한 고민…처우 개선 등 '품질관리' 관건

다만, 호주도 인구 고령화가 가속화됨에 따라 한국과 비슷한 도전에 직면해 있다. 어느덧 400만을 넘긴 65세 이상 인구는 전 국민의 16%를 차지하고 있다. '베이비부머' 세대가 본격적으로 수급대상에 편입되며 젊은층의 부양부담이 커지고 있는 점도 닮은꼴이다.

특히 재가와 시설을 통틀어 돌봄인력 부족은 심각한 현안이다. 호주 연방정부는 지난해 발표한 노인돌봄 조사보고서에서 자국 노인들이 전 세계 표준에 미달한 서비스를 제공받고 있다며, 그 핵심 원인을 '종사 인력'으로 지목했다. 즉각적 조치 없이는, 향후 10년 이내에 최소 11만, 2050년까지 40만 이상의 돌봄인력이 부족해질 거라는 암울한 전망도 나왔다.

숙련된 외국 요양보호사 등은 영주권 비자를 더 쉽게 얻을 수 있도록 한 '노인돌봄 노동 협정(Aged Care Industry Labour Agreement)'이 타결된 것도 이 때문이다.

지난달 13일 호주 멜버른 사무소에서 한국팀과 줌(ZOOM) 미팅을 진행한 정부 노인요양 품질 안전관리위원회(Aged Care Quality and Safety Commission)의 자넷 앤더슨 위원장(캔버라·우측)과 리사 피터슨 부위원장(시드니·좌측). 이은지 기자

지난달 13일 호주 멜버른 사무소에서 한국팀과 줌(ZOOM) 미팅을 진행한 정부 노인요양 품질 안전관리위원회(Aged Care Quality and Safety Commission)의 자넷 앤더슨 위원장(캔버라·우측)과 리사 피터슨 부위원장(시드니·좌측). 이은지 기자 CBS노컷뉴스는

'노인요양 품질·안전관리 위원회(Aged Care Quality and Safety Commission)'와의 인터뷰에서 '안전하고 질 높은 서비스'를 위한 정부의 고민을 들었다. 위원회는 투입 비용 대비 만족도가 낮다는 평가를 받아온 호주의 요양서비스 품질을 일정한 수준으로 관리·감독하고자 2018년 출범했다.

품질·안전관리위원회는 호주 정부의 기금을 받는 시설들에 대한 승인(market entry) 및 평가, 서비스 모니터링, 관련 불만사항 접수 및 부당 운영기관 신고 접수 등의 역할을 수행한다.

이들이 내세우는 품질 기준은 △소비자(노인)의 존엄성 및 선택권 △소비자와 함께하는 지속적 평가 및 계획 △개별적 돌봄 및 임상적 지원 △일상생활을 위한 서비스·지원 △기관의 서비스 환경 △피드백과 불만사항 △인적 자원 △기관 운영 등 8가지다.

위원회를 총괄하는 자넷 앤더슨(Janet Anderson) 위원장은 캔버라에서 참여한 줌(ZOOM) 미팅에서 "서비스 제공자(기관)들이 규제의 유효성을 충분히 인식하고 있기에 위원회가 신뢰감·일관성 있게 행동하는 게 매우 중요하다"며

"우리가 반응하는 속도와 강도는 (서비스 대상인) 노인들의 위험 수위에 비례한다"고 밝혔다.

위원회 직권으로 가능한 행정처분에는 승인 취소나 정부 지원 중단 등이 있다. 다만 한국처럼 이미 지급된 지원금을 환수할 수는 없다. '폐업' 정도로 강력한 처분은 위원회의 상위기관이 결정한다.

'노인요양 품질 안전관리위원회'의 임원으로 호주 애들레이드에서 근무하는 타라 파뮬라(executive director). 그는 이날 한국팀과 자넷 앤더슨 위원장 등의 줌(ZOOM) 미팅을 주재했다. 보건복지부 공동취재단

'노인요양 품질 안전관리위원회'의 임원으로 호주 애들레이드에서 근무하는 타라 파뮬라(executive director). 그는 이날 한국팀과 자넷 앤더슨 위원장 등의 줌(ZOOM) 미팅을 주재했다. 보건복지부 공동취재단자넷 위원장은

요양기관들이 규제 기준을 올바로 숙지할 수 있도록 안내하고, '시정기회'를 주는 것 또한 중요한 부분이라고 강조했다. 그는 "사람들은 종종 규제에 있어 '정보'나 '교육'의 중요성을 간과한다"며 "만약 서비스 제공자들이 그들이 무엇을 해야만 하는지, 어떤 역할이 기대되는지 정확히 알지 못한다면 어떻게 지킬 거라 기대할 수 있겠나"라고 반문했다.

아울러 한국팀이 상당히 '흥미로운 시기'에 호주를 방문했다고 귀띔했다. 호주 정부는 7~8개월 안에 장기요양 전반의 세부기준을 강화하는 법 개정을 준비 중(내년 7월 예정)이다. 노인요양에 대한 대대적 조사 이후 왕립위원회가 내놓은 148개의 권고사항을 계속 반영하기 위함이다.

이 일환으로

노인요양기관은 하루 200분의 서비스를 직접적으로 제공해야 하며 이 중 40분은 반드시 등록간호사(RN·Registered Nurse)를 통해 이뤄져야 한다는 규정도 서비스 품질 제고를 위해 신설됐다. 요양보호사의 임금 인상(15%↑) 등 처우 개선에도 노력을 기울이고 있다.

에이미 챔버스 국장 등 호주 복지당국 관계자들은 이날 인터뷰에 앞서 오스트레일리아 원주민들에 대한 존중과 예우를 표하며 짧은 묵념의 시간을 가졌다. 호주 원주민과 토레스 해협 섬주민 등은 일반 국민보다 요양서비스를 좀 더 일찍 제공받을 수 있다. 이은지 기자

에이미 챔버스 국장 등 호주 복지당국 관계자들은 이날 인터뷰에 앞서 오스트레일리아 원주민들에 대한 존중과 예우를 표하며 짧은 묵념의 시간을 가졌다. 호주 원주민과 토레스 해협 섬주민 등은 일반 국민보다 요양서비스를 좀 더 일찍 제공받을 수 있다. 이은지 기자