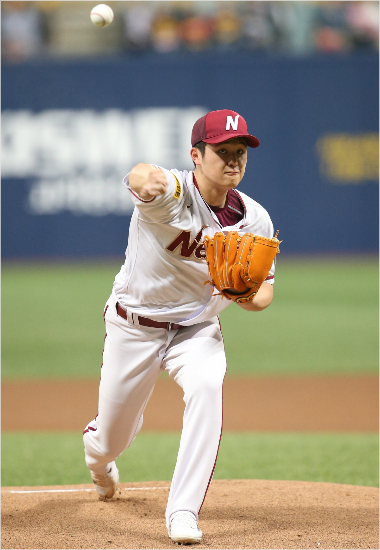

'우리 찬규가 달라졌어요' LG 임찬규가 27일 SK와 홈 경기에서 매서운 눈초리로 포수를 바라보며 투구하고 있다.(잠실=LG)

'우리 찬규가 달라졌어요' LG 임찬규가 27일 SK와 홈 경기에서 매서운 눈초리로 포수를 바라보며 투구하고 있다.(잠실=LG)

2017년 투수들이 부활하고 있다. 지난해까지 부진의 늪에 빠졌다가 올해 들어 환골탈태한 투수들이 늘어나고 있다. 물론 본인들의 뼈를 깎는 노력이 있었기에 가능한 일이다.

그러나 올해부터 달라진 환경도 한몫을 하고 있다는 분석이다. 특히 스트라이크존이 확대됨에 따라 상대적으로 유리해진 투수들이 살아나고 있다.

27일 펼쳐진 '2017 타이어뱅크 KBO 리그' 정규시즌 경기에서도 이런 양상이 두드러졌다. 이날은 대대적으로 국내 선발 투수들이 호투를 펼쳐 승리를 따냈다. 특히 지난해까지 부상이나 부진을 겪다가 올해 살아난 투수들이었다.

먼저 LG 우완 임찬규(25)는 잠실구장에서 열린 SK와 홈 경기에서 7⅓이닝 무실점의 눈부신 호투를 펼쳤다. 삼진 7개를 솎아내는 동안 안타 2개, 볼넷 1개만 내주며 홈런 1위(37개) SK 타선을 잠재웠다.

최고 구속 145km에 이르는 직구로 상대 타자들을 윽박질렀고, 체인지업으로 타이밍을 뺏었다. 예리하게 꺾이는 커브와 슬라이더도 곁들였다.

지난해 임찬규는 15경기 등판해 3승3패 1홀드 평균자책점(ERA) 6.51을 기록했다. 그러나 올해 4경기 1승1패에 머물렀으나 ERA는 1.74로 확 낮아졌다. 데뷔 시즌이던 2011년 9승6패 7세이브 ERA 4.46의 커리어 하이 시즌을 넘을 태세다. 올해 확실하게 선발진의 한 축을 담당하고 있다.

'나 완전 부활했어요' 한화 배영수가 27일 롯데와 원정에서 힘차게 공을 뿌리고 있다. 이날 이대호를 잇따라 삼진 처리하는 등 전성기 못지 않은 제구를 뽐냈다.(사직=한화)

'나 완전 부활했어요' 한화 배영수가 27일 롯데와 원정에서 힘차게 공을 뿌리고 있다. 이날 이대호를 잇따라 삼진 처리하는 등 전성기 못지 않은 제구를 뽐냈다.(사직=한화)

한화의 베테랑 우완 배영수(36)도 연일 부활 찬가를 써내려 가고 있다. 이날 배영수는 롯데와 사직 원정에 선발 등판해 5⅓이닝 1실점 쾌투로 승리 투수가 됐다. 삼진 6개를 잡아내며 5피안타 1볼넷으로 6-1 승리를 이끌었다. 최고 구속은 142km였지만 구석구석을 찌르는 제구가 좋았다.

올 시즌 3승 무패 행진이다. 4경기 ERA는 2.95다. 배영수는 삼성에서 한화로 이적한 첫 시즌인 2015년 4승11패 1홀드 ERA 7.04로 부진했다. 1승9패 ERA 7.26의 2009년 이후 최악의 시즌이었다. 하지만 수술 재활로 지난해를 절치부심한 뒤 올해 완전히 부활했다.

넥센의 3년차 우완 최원태(20)도 이날 두산과 고척 홈 경기에서 8이닝 3실점 호투로 승리 투수가 됐다. 지난해 17경기 2승3패 ERA 7.23에 그쳤지만 올해 5경기 동안 벌써 3승(2패)을 거뒀고, ERA도 3.86으로 순항 중이다.

이들이 올해 부활을 위해 각고의 노력을 기울인 것은 주지의 사실이다. 그러나 존이 확대된 환경도 무시할 수 없다. 올해 한국야구위원회(KBO)는 최근 리그에 기승을 부린 기형적인 타고투저 현상을 바로잡기 위해 존 확대를 천명했고, 목하 시행 중이다.

이날도 투수들은 확대된 존의 혜택을 마음껏 누렸다. 타자들은 존의 가장자리를 찌르는 투수들의 결정구에 속수무책으로 당하며 고개를 절레절레 흔들었다. SK 정의윤은 임찬규의 바깥쪽 높은 스트라이크에 진한 아쉬움을 감추지 못했고, 롯데 이대호도 배영수의 몸쪽 공에 꼼짝없이 당했다.

'3년 만에 입증한 1차 지명' 넥센 최원태가 27일 두산과 홈 경기에서 역투하고 있다.(고척=넥센)

'3년 만에 입증한 1차 지명' 넥센 최원태가 27일 두산과 홈 경기에서 역투하고 있다.(고척=넥센)

이런 모습들은 올해 유난히 많아졌다. KBO는 스트라이크존의 높은 쪽을 강조하겠다고 했으나 좌우도 상당히 넓게 잡아주는 추세다.

초반이긴 하지만 대체적으로 타자보다 투수들이 득세하는 형국이다. 올해 리그 전체 타율과 ERA는 각각 2할7푼1리와 4.32로 지난해 2할9푼과 5.17에 비해 크게 낮아졌다. 물론 반대로 존에 적응하지 못하는 투수도 있지만 전체적으로 마운드가 강해진 상황이다.

존이 넓어지면 타자들은 불리할 수밖에 없다. 지난해까지는 볼로 불린 공이 스트라이크가 되기 때문에 스스로 나쁜 코스라고 생각하는 공에도 방망이가 나갈 수밖에 없다. 카운트가 몰리니 맞히기에 급급해 좋은 타구가 나오기 쉽지 않다.

지난해까지 쾌조의 타격감을 보였던 선수들이 올해 적잖게 침체에 빠진 것도 이같은 이유다. 자신만의 스트라이크존이 흔들리기 때문이다. LG에서 SK로 이적해 대오각성했던 정의윤은 지난해 타율 3할1푼1리 27홈런 100타점으로 4번 타자의 역할을 해냈지만 올해 타율 2할2푼5리에 허덕인다.

'선배님, 야구 어렵습니다' 삼성 구자욱(오른쪽)은 2015년 타율 3위, 지난해 6위 오를 만큼 대표적인 교타자로 떠올랐지만 스트라이크존이 확대된 올 시즌 2할5푼대 타율로 고전을 면하지 못하고 있다. 사진은 올해 역시 부진에 빠진 이승엽과 함께 경기를 지켜보는 모습.(자료사진=삼성)

'선배님, 야구 어렵습니다' 삼성 구자욱(오른쪽)은 2015년 타율 3위, 지난해 6위 오를 만큼 대표적인 교타자로 떠올랐지만 스트라이크존이 확대된 올 시즌 2할5푼대 타율로 고전을 면하지 못하고 있다. 사진은 올해 역시 부진에 빠진 이승엽과 함께 경기를 지켜보는 모습.(자료사진=삼성)

2015년 탄생한 삼성의 최고 히트작 구자욱도 올해는 타율 2할5푼6리에 불과하다. 구자욱은 2015년 타율 3위(3할4푼9리), 지난해 6위(3할4푼3리)였지만 올해는 고전을 면치 못하고 있다. 특히 지난해 108경기에 68개였던 삼진이 올해는 23경기에 벌써 23개다.

반면 투수들은 자신감이 커질 수밖에 없다. 지난해까지는 좌우 코너가 좁아 볼카운트가 몰리기 일쑤여서 복판에 던지다 족족 맞아나갔지만 올해는 다르다. 넓어진 코너와 높이를 한껏 활용하며 타자들과 수 싸움에서 앞선다. 몸쪽 승부를 즐기는 배영수가 살아난 이유다. 이밖에도 한현희(넥센), 임기영(KIA), 박세웅(롯데) 등 살아난 투수들이 적잖다.

확대된 존은 현장에서 확실하게 느끼고 있다. 투수 출신 양상문 LG 감독은 "지난해보다 공 1~2개 정도를 스트라이크로 잡아준다"고 했고, 두산 포수 양의지도 "올해 들어 분명히 존이 넓어졌다"고 평가했다. 김한수 삼성 감독은 "타자들이 볼카운트 싸움에서 밀리다 보니 좋은 타격이 나오지 않고 있다"고 진단했다.

어쨌든 변화에 빨리 적응하는 쪽이 유리하다. 똑같이 적용되는 기준이라면 조속히 받아들여야 성적이 난다. 개막 후 한 달째를 앞두고 있는 KBO 리그. 각 팀과 선수들이 서서히 적응을 마무리하는 가운데 팀 순위에 어떤 변화가 생길지 지켜볼 일이다.