'골목길 경제학자' 모종린 교수(사진)의 메시지는 확실했다. '도시가 재밌어지면, 사람이 몰린다'. 반대로 말하면 사람들이 소멸 위기 지역들을 떠나는 이유는 '노잼'이기 때문이다. 최보금 기자

'골목길 경제학자' 모종린 교수(사진)의 메시지는 확실했다. '도시가 재밌어지면, 사람이 몰린다'. 반대로 말하면 사람들이 소멸 위기 지역들을 떠나는 이유는 '노잼'이기 때문이다. 최보금 기자| ▶ 글 싣는 순서 |

①"강남역 가듯…맛집 갈까? 목포로 가요" 강진 사는 MZ들

②"왜 다 서울로? 울분이 찼다" '소멸 위기'로 사업하는 청년

③넥타이 '질끈' 서울내기가 400평 다래 농사 짓게 된 사연

④전 세계 50곳 돌았던 그녀…서울 아닌 '완주'였던 이유

⑤"남해의 미래요? 그냥 서울 가고 싶죠" 그럼에도 남은 이유

⑥"인구, 늘어봤자 정치인이나 좋아…지방 소멸 대위기? 과장됐다"

⑦지방 소멸 돌파구 '여기' 있다…골목길 경제학자의 처방전

|

'도시가 재밌어지면, 사람이 몰린다.'

메시지는 확실하다. 반대로 말하면, 사람들이 소멸 위기 지역들을 떠나는 이유는 '노잼'이기 때문이다. 심지어 '로컬' 색이 없다면, 더더욱.

"프랑스 파리를 가더라도 요즘 사람들은 뻔한 관광지 안 가려고 하잖아요. 현지 사람들처럼 바게트 옆구리에 끼고 동네 빵집, 마켓 이런 데 가보고 싶어하지."

그런 그에게 물었다. "그럼 어떻게 하면 지방 소멸을 막을 수 있나요?" 다음은 '골목길 경제학자' 모종린 교수와의 일문일답.

지난해 군산 로컬 크리에이터 양조장 흑화양조에 방문한 모종린 교수. 모 교수는 전국 방방곡곡을 누비며 골목길의 가치를 극대화할 '크리에이터 경제'에 주목한다. 본인 제공Q. 왜 청년들은 자꾸 지방을 벗어나려고 할까?

지난해 군산 로컬 크리에이터 양조장 흑화양조에 방문한 모종린 교수. 모 교수는 전국 방방곡곡을 누비며 골목길의 가치를 극대화할 '크리에이터 경제'에 주목한다. 본인 제공Q. 왜 청년들은 자꾸 지방을 벗어나려고 할까?

청년들이 지방에서 머물 데가, 놀 데가 없지 않나. 어른들은 자꾸 미술관, 공연장 이런 얘기만 한다. 그러나 청년들한텐 상업 시설이 중요하다. 동네도 기본 세트가 있어야 한다. 기본세트가 있는 동네가 골목상권인데 전국에 250곳밖에 안된다. 그 정도로 열악하다.

Q. '기본 세트' 라는 게 뭔가.

4개 업종을 말한다. 커피, 베이커리, 독립서점, 게스트하우스다. 공통적으로 '동네 사랑방'이라는 특징이 있다. 운영자의 취향과 동네 주민의 취향이 결합된 가장 로컬적인 업종이다. 이 4개 업종이 프랜차이즈 말고 개성 있는 가게들로 구성되면 '꿀잼'이다. 프랜차이즈만 있으면 '노잼'된다.

Q. 교수님은 '골목 상권'을 강조해왔다.

도시는 너무 크다. 그래서 로컬, 즉 동네 단위로 세상을 재편해야 된다고 생각한다. 실제로 독자적인 문화를 창출하는 단위가 동네 단위로 낮아지고 있다. 서울 안에도 수많은 동네가 있고 성수동, 이태원으로 나눠지지 않나. 꿀잼은 동네 단위로 만드는 거지 도시 전체를 말하는 게 아니다. 서울도 노잼 동네는 많다.

특히 동네의 골목길 상권은 생태계를 지속가능하게 만들기에 중요하다. 가령 허허벌판에 분위기 좋은 대형 카페 하나 떡하니 생겼다고 쳐보자, 생태계를 못 만든다. 지속 가능하다는 게 뭔가, 외부 지원 없이도 계속 콘텐츠가 잘 생산되며 순환하는 거다. 골목 상권 단위로 형성돼야 지역문화가 유지된다.

지난해 12월 여의도에서 열린 '2024년 소상공인연합회 송년의밤' 행사에 참석한 모 교수. 본인 제공Q. 그러면 기본 세트를 갖춘, 즉 '동네 문화를 잘 담아낸 골목길 상권'이 서울 말고도 많은가?

지난해 12월 여의도에서 열린 '2024년 소상공인연합회 송년의밤' 행사에 참석한 모 교수. 본인 제공Q. 그러면 기본 세트를 갖춘, 즉 '동네 문화를 잘 담아낸 골목길 상권'이 서울 말고도 많은가?

서울에는 소지역 기준으로 100곳 정도 있는데, 지방에도 한 150곳 있다고 본다.

Q. 그런 잠재성 있는 골목길 상권을 살리려면 어떻게 해야 하는가

아무래도 지역 자원을 활용할 수밖에 없다. 그러려면 두 가지를 해야 한다. ①건축 디자인 지원과 ②콘텐츠 공급이다.

청년들이 가서 돈을 벌 수 있는 건축물이 있어야 하는데, 청년들은 획일적인 대형 상가엔 안 들어간다. 한옥, 단독주택 같이 큰 돈 안 들이고도 예쁜 공간을 만들 수 있는 건축물을 (골목 상권에) 넣어줘야 한다. 한옥마을이나 남해 독일마을처럼 작은 건축된 마을을 만들어줘야 된다.

그리고 나선 그런 건축 자원 있는 데에 콘텐츠를 넣어줘야 한다. 가령 보성은 녹차가 로컬 콘텐츠가 된다. 촌스럽게 흑돼지 거리처럼 '녹차 거리' 하라는 게 아니라, 겉으로 보기엔 연남동인데 전반적으로 녹차 컨텐츠가 풍부하게 녹아들어 가도록 하는 거다. 좋은 예가 유기농업 콘텐츠로 조성된 충남 홍성의 홍동마을이나 우유 콘텐츠로 만들어진 고창의 상하농원이다.

Q. 이런 것들이 지역 소멸 대응에 진짜 도움이 될까? 청년들은 지역을 이탈하는 이유로 대부분 '일자리가 없다'고 꼽는다.

잘못된 생각이다. 일자리는 만드는 거지 누가 주는 게 아니다.

Q. 실제로 수도권을 떠나 지역에 정착한 청년들에게 직접 물어봤다…다들 '일자리가 없다'고 했는데?

지역에 정착한 청년들도 직접 일자리를 만들겠다는 것 아닌가. 후자는 그냥 있는 일자리에만 가겠다는 생각인 거다. 그러니까 (청년들에게) 로컬 크리에이터 마인드를 심어줘서 스스로 원하는 일을 할 수 있도록 환경을 조성해 줘야 한다.

수도권 친구들은 '꿀잼 동네'를 보고 자랐으니 '어 이거 내가 어디 가서 한번 해봐야겠다'고 마음 먹고 내려가는 거고, 지역에서는 그런 가능성을 못 보고 자란 거다. 이런 꿀잼 동네가 지역에도 많이 생기면 그걸 보고 '나도 이거 하겠다'는 사람들이 늘어날 거다.

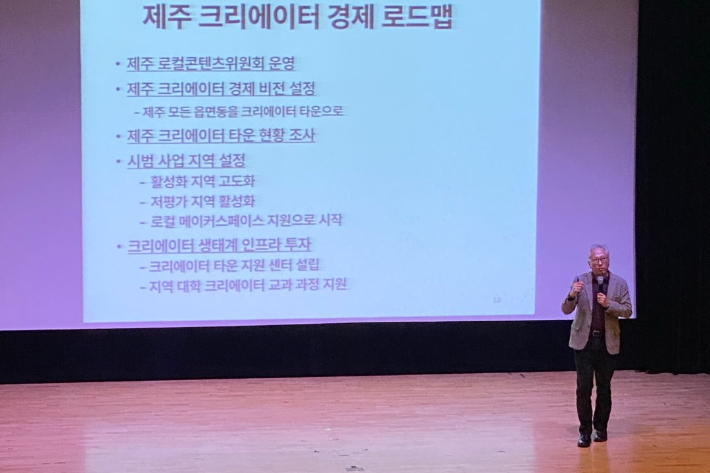

최근 제주도는 모 교수의 '크리에이터 소사이어티'에 영감을 받아 로컬 콘텐츠 타운 전환을 선언했다. 지난해 12월 26일 제주도청에서 '제주 크리에이터 경제 로드맵'에 대해 강연하는 모 교수. 본인 제공Q. 정부 정책도 지역에 일자리를 창출하려는 방향으로 가고 있지 않나?

최근 제주도는 모 교수의 '크리에이터 소사이어티'에 영감을 받아 로컬 콘텐츠 타운 전환을 선언했다. 지난해 12월 26일 제주도청에서 '제주 크리에이터 경제 로드맵'에 대해 강연하는 모 교수. 본인 제공Q. 정부 정책도 지역에 일자리를 창출하려는 방향으로 가고 있지 않나?

상권도 못 만드는데 무슨 일자리를 만드나? 수도권 일자리를 내려보낸다는 건 제로섬이고 지속 가능하지 않다. 내가 추천하는 모델이 아니다.

로컬 브랜드를 육성하고, 로컬 상권을 육성하는 것에서부터 시작되는 거다. 지역이 자생적으로 창출하는 일자리가 늘어나야 한다. 외부에서 오는 일자리는 상황이 바뀌면 또 떠나게 돼 있다. 또 (그런 이유로 오는) 사람들은 진정으로 지역에 뿌리내린다기보다 보조금을 받거나 공업용수 등을 활용하기 위해 온 사람들이기 때문에 지역 발전에 큰 관심이 없다.

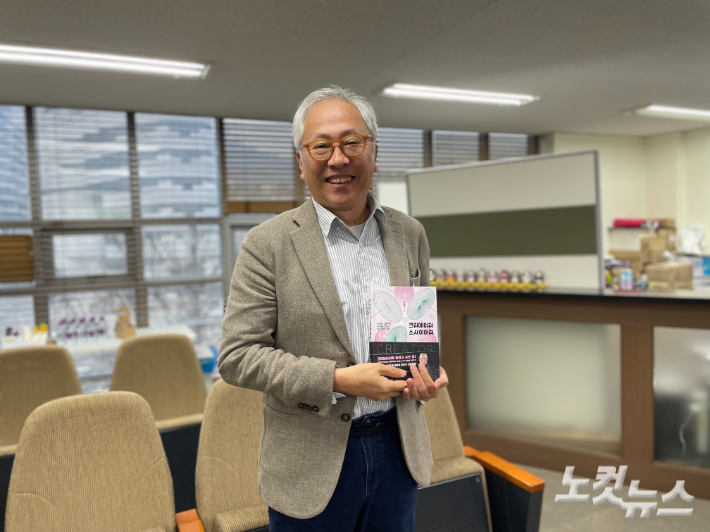

최근 펴낸 '크리에이터 소사이어티' 책을 안고 환하게 웃고 있는 모종린 교수. 그는 자유롭고 창의적인 개인, 즉 '크리에이터' 들에게 지방소멸의 대안이 있다고 강조했다. 최보금 기자Q. 최근엔 '크리에이터 소사이어티'라는 책도 펴냈다. 로컬 크리에이터를 강조하는 듯해 보이는데?

최근 펴낸 '크리에이터 소사이어티' 책을 안고 환하게 웃고 있는 모종린 교수. 그는 자유롭고 창의적인 개인, 즉 '크리에이터' 들에게 지방소멸의 대안이 있다고 강조했다. 최보금 기자Q. 최근엔 '크리에이터 소사이어티'라는 책도 펴냈다. 로컬 크리에이터를 강조하는 듯해 보이는데?

특정 로컬 콘텐츠를 사업화하는 사람들은 전부 속한다. 책방, 카페 주인 등 지역자원을 활용해서 온·오프라인에서 파는 모든 소상공인은 로컬 크리에이터다. 홍대, 이태원 등 전국의 핫플레이스는 다 로컬 크리에이터들이 만들었다. 그런 사람들이 많아져야 하고, 그런 성향이 강한 친구들이 지역으로 많이 가야 한다.

Q. 크리에이터 성향이 강한 청년들을 지방으로 이끌기 위해선 정부에서 어떤 정책을 펴야 할까?

지금은 경험도 없는 청년들한테 정부가 '알아서 찾아서 살아라' 식이다. 귀농·귀촌인들이 성공할 수 있는 환경이 뭔지 고민을 안 한다. 그런 것보단 성공 가능성 있는 지역을 정부가 많이 찾아서 먼저 기본 인프라를 넣어준 뒤, 청년들을 유치해야 된다. 그게 크리에이터 타운, 로컬 콘텐츠 타운이다.

누군가는 MZ세대에 대해 '기본 상식을 벗어나는 요즘 것들'이라 혀를 찬다. 하지만 모 교수는 그들의 자유로움과 독창성에 주목했다.

그는 "청년들이 가진 크리에이터 기질을 극대화할 수 있는 환경을 만들어야 한다"고 강조한다. 이때 골목길 상권을 살리고 로컬 색을 강화하는 것이 그 출발점이라는 설명이다.

전국을 누비며 이런 메시지를 전하는 그의 노력은 여러 지역에서 반향을 일으키고 있다. 최근 제주도는 그의 책 '크리에이터 소사이어티'에 영감을 받아 로컬 콘텐츠 타운 대전환을 선언했다.

"요즘은 직주 근접만 얘기하는데 '락(樂)'을 안 넣으면 다 소용 없다는 거예요. 직장과 공장을 많이 넣어봐야 살고 싶은 사람은 많지 않아요. 가게들이 들어가서 '꿀잼' 동네가 되면 자연스럽게 일자리-주택 순서로, 즉 직주락이 형성되겠죠. 사람들이 '살고 싶은 데'서 '하고 싶은 일'을 할 수 있게 한다는 게 가장 중요한 거예요."

※ [어쩌다, 지방?] 청년들의 풋풋한 모습을 숏폼으로도 보러오세요. 2360km를 달린 생생한 현장감을 느끼실 수 있습니다. 아래 링크를 클릭하셔서 인터랙티브 페이지로 접속하세요. 사이트 주소를 복사 붙여넣기 하셔도 됩니다.

https://m.nocutnews.co.kr/Story/S250120/