AI 생성 이미지

AI 생성 이미지죽음을 소재로 한 문학은 적지 않다. 하지만 어떤 작품은 죽음 자체보다 그 이후에 남겨진 자들을 응시하며 독자에게 보다 근본적인 질문을 던진다. 살아남은 자는 무엇을 기억해야 하는가. 우리는 타인의 고통 앞에서 어떤 태도를 지녀야 하는가.

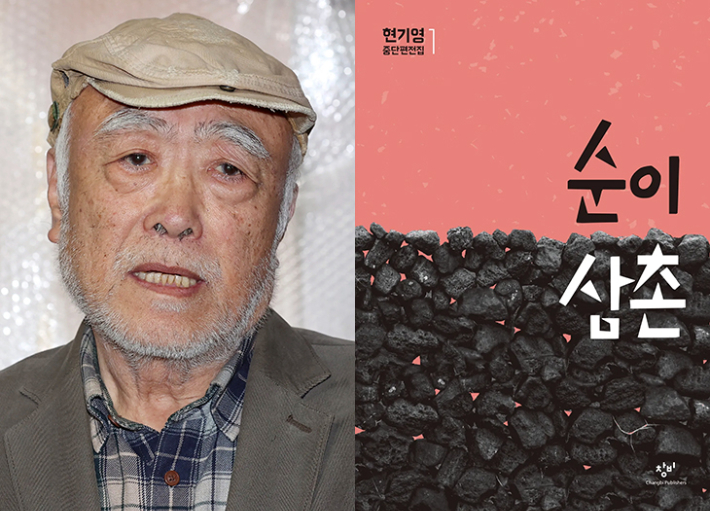

현기영의

'순이 삼촌'(1978, 창비), 한강의

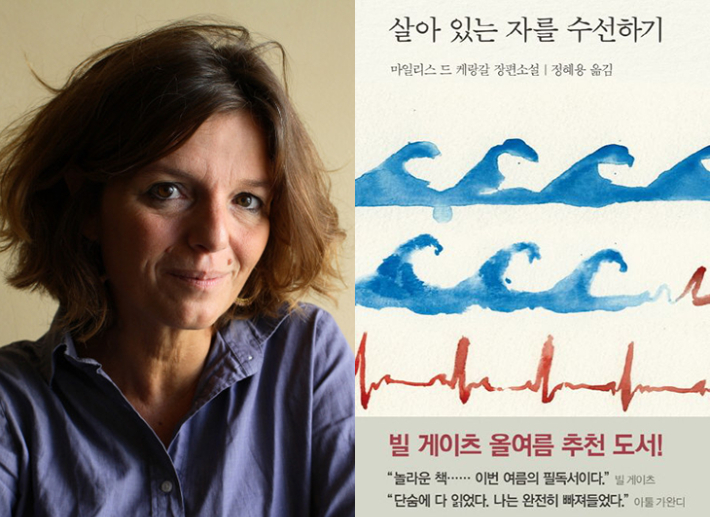

'작별하지 않는다'(2021, 문학동네), 마일리스 드 케랑갈의

'살아있는 자를 수선하기'(2017, 열린책들)는 서로 다른 시공간을 배경으로 삼지만, 공통적으로 죽음 이후의 삶을 정직하게 바라보며 인간 존엄의 문학적 윤리를 모색한다.

현기영의 '순이 삼촌'은 한국 현대사의 비극인 제주 4·3 사건을 배경으로 한다. 주인공 순이는 수십 년간 말을 잃은 채 살아가는 인물이다. 그녀는 살아남았지만 삶과 죽음의 경계 어딘가에 머문다.

작가는 그녀의 고통을 언어로 환원하지 않는다. 순이의 침묵은 오히려, 말하는 순간 모든 것이 하찮아질까 두려워 아무 말도 하지 않는 이들의 고통을 떠올리게 한다. 말하지 않음으로써 지켜낸 기억과 존엄은, 오히려 더 또렷하게 독자 앞에 다가온다.

현기영 작가. 연합뉴스·창비 제공

현기영 작가. 연합뉴스·창비 제공그는 최근 대하소설 '제주도우다'(2023, 창비)에 이어 '사월에 부는 바람'(2025, 한길사)을 펴내 4.3을 꾸준히 기억속에서 되살리고 있다.

한강의 '작별하지 않는다'는 '순이 삼촌'의 문학적 유산을 이어받으며 같은 사건을 다르게 조망한다.

한강은 "폭력의 시대를 겪고도 끝내 이름조차 남기지 못한 이들의 슬픔을 기억하고 싶었다"고 밝힌 바 있다. 이 작품의 화자인 경하는 작가로서 4·3 생존자 경화의 기억을 듣고 기록하며 그것을 세상에 다시 연결시키려 한다. 순이의 침묵이 존엄을 지키는 방식이었다면, 경하는 침묵을 넘어 말함으로써 존재를 복원한다. 기억은 단지 과거가 아니라, 앞으로 살아갈 삶의 방향이 된다.

두 한국 작품이 과거의 국가폭력과 집단적 침묵에 대한 서사라면, 현대 프랑스 문단을 대표하는 작가 마일리스 드 케랑갈의 '살아있는 자를 수선하기'는 현대 의학의 현장에서 벌어지는 또 다른 삶과 죽음, 인간의 윤리적 딜레마를 다룬다. 오랑주 뒤 리브르상 등 전 세계 11개 문학상을 휩쓴 베스트셀러다.

한강 작가. 연합뉴스·문학동네 제공

한강 작가. 연합뉴스·문학동네 제공교통사고로 뇌사 상태가 된 열아홉 소년 시몽 랭브르이 심장이 이식 수술을 거쳐 다른 이의 삶을 연장한다는 이 소설은, 생명과 죽음 사이의 경계에서 결단해야 하는 인물들의 감정과 윤리를 섬세하게 포착한다. "심장은 더 이상 시몽의 것이 아니었다. 다른 사람의 몸 안에서 살아가고, 다른 사람의 가슴 속에서 뛰기 위해 준비하고 있었다."(The heart was no longer Simon's. It was preparing to live in another body, to beat in another chest)라는 문장은 한 인간의 죽음이 다른 인간의 삶을 잇는 다리로 전환될 수 있음을 보여준다.

흥미로운 점은 세 작품 모두에서 '죽음'은 절대적 단절이 아니라, 관계를 다시 묻는 기회로 제시된다는 점이다. '순이 삼촌'의 침묵은 '작별하지 않는다'의 화자 경하의 기록을 통해 다시 말해지고, 시몽의 죽음은 심장외과 여의사 마리옹의 손을 통해 다른 삶으로 이어진다. 또한 세 작품 모두에서 여성 화자가 중심이 되어 타인의 고통에 연루되고 침묵을 감지하며 말하기를 실천한다.

순이, 경하, 마리옹 이들은 모두 고통을 직접 겪거나 경청한 뒤 그 경험을 기억하고 타인과 공유하려는 존재들이다.

특히 '작별하지 않는다'에서 묘사되는 동굴 유골 장면은 '순이 삼촌'의 트라우마를 시각화한 듯한 인상을 준다. 경하는 말한다. "나는 말할 수 없었다. 울 수도 없었다. 그저, 기록해야 한다는 생각만이 남았다." 이 고백은 문학이 단지 감정을 전달하는 도구를 넘어 인간의 윤리적 선택이자 책임이 될 수 있음을 암시한다.

작가 마일리스 드 케랑갈. bassocannarsa·열린책들 제공

작가 마일리스 드 케랑갈. bassocannarsa·열린책들 제공이들 작품은 모두 '기억을 말함'이 결국 살아남은 자의 윤리적 실천임을 이야기한다.

죽은 자는 말할 수 없기에, 산 자는 말해야 한다. 그것은 고통을 소비하기 위한 말하기가 아니라, 그 고통을 함께 감당하기 위한 태도다. 침묵 역시 말의 한 방식이며 고통에 대한 가장 조심스러운 언어일 수 있다.

문학이 해답을 주지 않지만 이 세 작품은 죽음 이후를 묻는 독자에게 가장 중요한 질문을 남긴다. "우리는 어떻게 타인의 고통과 죽음을 기억할 것인가." 그리고 그 기억은 결국, 우리가 어떻게 살아갈 것인지에 대한 문학적 성찰로 이어진다.

죽음을 말하는 것이 곧 삶을 이야기하는 것이라면, 이 세 작품은 침묵과 기억, 윤리와 연대를 통해 우리가 지켜야 할 삶의 태도를 제안한다.

그 제안은 크지 않다. 말할 수 없는 고통을 함부로 재단하지 않고 말해진 기억 앞에 고개를 숙이며, 때로는 조용히 곁에 머무는 태도다. 살아 있는 자로서, 우리는 그 침묵을 외면하지 않고 끝내 응답해야 할 이유가 있다.

■순이 삼촌

현기영 지음 | 창비 | 372쪽

■작별하지 않는다

한강 지음 | 문학동네 | 332쪽

■살아있는 자를 수선하기

마일리스 드 케랑갈 지음 | 정혜용 옮김 | 열린책들 | 352쪽