지난달 4일 밤 경기도의료원 이천병원 응급실의 '지역응급의료센터' 간판에 환하게 불이 들어와 있다. 이은지 기자

지난달 4일 밤 경기도의료원 이천병원 응급실의 '지역응급의료센터' 간판에 환하게 불이 들어와 있다. 이은지 기자| ▶ 글 싣는 순서 |

①코로나 뚫고 재개된 공공병원 응급실…"뺑뺑이 책임, 환자에 전가 말아야"

②[르포]진천→이천 가야 '심야 응급실'…"중환자 2명이면 마비"

(계속) |

극성맞은 장맛비로 수도권 지역에 '호우특보'가 내린 지난달 4일(화) 밤, 경기 이천시에도 굵은 비가 내렸다. 경충대로를 끼고 소방서 바로 맞은편에 위치한 경기도의료원 이천병원 응급실 앞에는 사체검안서를 받으러 온 경찰차가 정차해 있었다.

날씨 탓인지 공교롭게 이날 밤 8시 기자가 응급실에서 처음 마주한 환자도 교통사고 직후 내원한 남성이었다. 경찰과 '보험 처리' 등의 말을 주고받은 아내는

"엄마, 아직 아빠 못 만났어, 검사 중이라…'치카' 꼭 하고 할머니랑 자고 있어"라고 수화기 너머 아이를 안심시켰다.

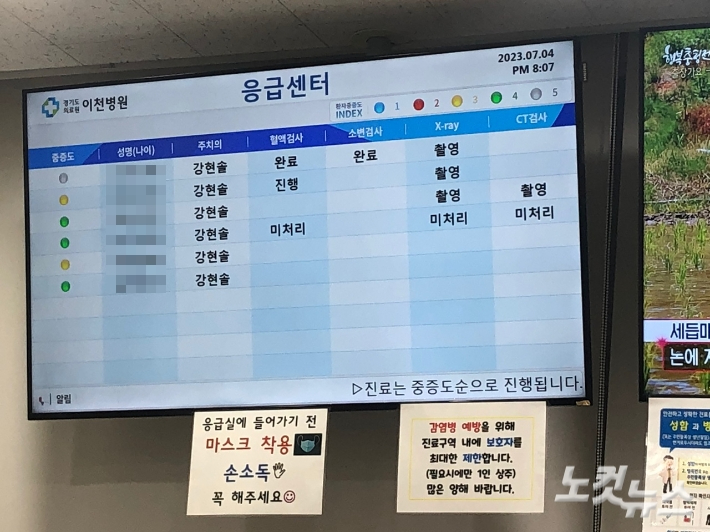

'지역응급의료센터' 간판이 번쩍이는 병원 응급실 대기실에 들어서자마자 큼지막한 진료·대기현황 화면이 눈에 들어왔다. 한국형 응급환자 분류도구인 '케이타스(KTAS·Korean Triage and Acuity Scale)'가 환자마다 색깔별로 표시된 가운데 혈액·소변 검사, 엑스레이, CT(컴퓨터단층촬영) 등의 조치가 얼마나 진행됐는지를 한눈에 파악할 수 있었다.

경기도의료원 이천병원 응급실 대기실에 들어서면 우측으로 진료현황을 보여주는 화면이 보인다. 환자의 중증도 및 응급도 등을 분류한 케이타스(KTAS·Korean Triage and Acuity Scale)도 색깔별로 표시돼 있다. 이은지 기자

경기도의료원 이천병원 응급실 대기실에 들어서면 우측으로 진료현황을 보여주는 화면이 보인다. 환자의 중증도 및 응급도 등을 분류한 케이타스(KTAS·Korean Triage and Acuity Scale)도 색깔별로 표시돼 있다. 이은지 기자이천外 광주·여주, 진천도 커버…"멀리서 오고 중증도도 높아"

이천은 도청이 소재한 수원에 비해 지역적으로 '외곽'이라는 느낌이 강하다. 같은 경기 남부여도 응급의료 인프라 사정은 사뭇 다르다. 인구(22만 3천여 명)는 수원(119만)의 '5분의 1' 수준으로,

관내 지역을 '24시간' 커버하는 응급의료기관은 공공병원인 이천병원이 유일하다.

인접한 광주시와 여주시, 양평군 등에도 야간·휴일에 마땅히 갈 응급실이 없다 보니 해당 지역에서 유입되는 환자들이 적지 않다. KTAS 레벨이 높은 환자의 경우 대학병원으로 가기 위한 '중간 매개'인 셈인데 충북 진천 등에서도 환자가 온다는 게 강현솔 응급실 과장의 설명이다.

강 과장은 내원환자 거주지와의 거리 반경을 '30~40㎞ 정도'로 잡았다. 인근 주민이 많이 찾는 수원병원보다 중증도가 높은 환자 비율이 높을 수밖에 없는 이유이기도 하다.

베드(병상)도 20여 개로 2배 수준이지만 '나이트'(밤 9시~익일 아침 9시) 당직 인원은 응급의학과 전문의 1명·간호사 3명으로 수원과 동일하다.

실제로 당일 자정까지

4시간 동안 응급실을 다녀간 환자 14명 중에는 KTAS 5단계(1등급에 가까울수록 중증도가 높음)상 응급이자 중증에 속하는 '레벨 3' 이상 환자가 서너 명 정도 됐다. 당연히 자차나 보호자의 차량이 아니라 119구급차를 타고 온 경우도 있었다.

"아오, 아파라". 근무 중

기계에 손이 말려 들어가서 붕대로 손을 감싼 50대 공장 노동자는 연신 신음소리를 냈다. 1시간여 후 '열여덟 바늘'을 꼬맨 환자는 처치가 잘 된 게 맞느냔 동행의 걱정에 "신경을 눌러봤는데 괜찮은 것 같다"며 응급실을 나섰다.

과거 서울아산병원에서 위암 수술을 받았다는 한 중년 환자는 '가슴을 쥐어짜는' 듯한 통증을 호소했다. 구급대가 데려 온 60대 기초생활수급자는 "20일이나 돼야 돈(급여)이 들어온다"며 난색을 표하다가 의료비 약정서를 쓰고 귀가했다.

"지난 주말부터 배가 아팠다"는 초등학생도 있었다. 아들을 직접 데리고 온 아빠는 이날 아침 한약을 먹은 뒤에도 환자의 장염 증상이 계속되고 있다고 설명했다.

맹장염(충수염) 의심소견으로 CT 검사가 필요한 상황. 이천병원은 올 초부터 지자체와 업무협약(MOU)을 맺고 야간 소아진료를 시작했지만, 실제로는 밤 10시만 돼도 다양한 처치가 어려워 응급실에서 소아환자를 같이 보고 있었다.

경기도의료원 이천병원 응급실의 강현솔 과장. 응급실의 인력기준은 응급의료의 특수성이 반영돼야 한다고 보는 그는 "쾌적한 근무환경보다 더 중요한 건 환자의 안전"이라고 말했다. 이은지 기자

경기도의료원 이천병원 응급실의 강현솔 과장. 응급실의 인력기준은 응급의료의 특수성이 반영돼야 한다고 보는 그는 "쾌적한 근무환경보다 더 중요한 건 환자의 안전"이라고 말했다. 이은지 기자전원 전화 돌리며 응급처치 '멀티태스킹'…"중환자 2명에 마비"

공중보건의였던 지난 2017년 이천병원에서 1년간 근무했던 강 과장은 전역 후인 2019년부터 쭉 병원 응급실을 지켜왔다.

강 과장은

"개인적 체감도로 (내원환자의) 중증도가 매우 높다"며 "주변에 권역 의료기관이 없고, 중환자 같은 경우

119 이송과정에서도 문제가 생길 수가 있기 때문에 (저희 병원을) 거쳐 가는 경우가 대다수"라고 말했다.

인프라가 어느 정도 갖춰져 있는 지역은 병원 전(前) 단계에서부터 대형 병원에 수용 요청을 하겠지만 이천은 애초에 그게 불가능하다는 얘기다.

코로나19 방역이 '엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)' 체제로 넘어간 5~6월 이후로는 밤새 응급실을 찾는 환자도 늘었다. 평일에는 자정 이후 2교대가 끝나는 오전 9시까지 보통 20여 명이 다녀가는데, 가장 최근에는 '24시간 기준으로' 70명이 넘게 환자를 본 일요일도 있었다.

전체 수도 상당한데, 빠른 처치를 요하는 중증 케이스가 많아지면 응급실은 말 그대로 '난리'가 난다.

비율상 경증환자(KTAS 레벨 4 또는 5)가 절반 이상이긴 하나, KTAS 1이나 2 정도의 환자도 10%에서 많게는 20%를 차지한다. 후자인 날은 완전히 녹초가 된다.

"야간 외래 정도의 환자들이면 다 대기시켜서 하나하나 보면 되지만, 중환자는 대기가 없죠. 오는 대로 다 봐야 하거든요. 그 안에서도 중증도를 또 새로 판단해서 환자 우선순위를 정해 계속 조치를 동시다발적으로 진행해야 되는데…그러기에는 인력이 많이 부족한 병원인 거 같아요." 중증응급의 최종치료를 위한 전원(轉院)은 결코 한 번에 끝나는 일이 없다.

①중환자실 여력이 있는 상급종합병원을 찾아 전화를 돌리는 중에도 ②응급실 재실환자를 돌보며 처치를 하는 것은 물론, ③새로운 '콜(call)'이 걸려오면 다른 환자를 또 받아야 한다.

응급의 혼자서는

"중환자가 두 명만 있어도 그때부터 응급실이 아예 마비"되는 이유다.

강 과장은 "(난이도가 있는 중증) 한 명만 와도 쉽지 않은 게, 보통 중환자를 보는 데 간호인력이 최소 1명에서 2명은 필요하기 때문"이라며 "'초응급 환자'라면 (인력이) 더 필요할 수도 있다. 그럼 나머지 (간호사) 1명으로는 (진료 등을) 진행할 수가 없다"고 설명했다.

이천병원 응급실 출입구에 '무분별한 응급실 출입은 법으로 제한된다'는 안내 문구가 부착돼 있다. 이은지 기자

이천병원 응급실 출입구에 '무분별한 응급실 출입은 법으로 제한된다'는 안내 문구가 부착돼 있다. 이은지 기자이송 '완료' 책임은 응급의에…소아천식환자 전원 시 동행도

지난 6월 말 KTAS 1(소생)에 해당하는 80대 패혈증 환자는 1시간 만에 용인세브란스 병원으로 이송됐다. 구급차에서 심폐소생술(CPR)을 하며 도착한 할머니는 병원 도착 후 맥박이 돌아왔지만 의식이 없어 인공호흡기를 달고 강심제를 썼다.

당시 응급실에는 이미 일산화탄소 중독 환자 2명이 입원해 있었다.

12시간 동안 진료환자 전원을 6번이나 시켰던 날이다.

비슷한 시기 자살 시도를 했던 60대 남성 역시 1시간 안에 전원이 이뤄졌다. 분당서울대병원-한림대동탄성심병원-용인세브란스병원-분당차병원 등이 연이어 퇴짜를 놓은 뒤 아주대병원이 20분 만에 '콜백(callback)'을 준 것이다.

"이것도 되게 빨리 된 거예요. 보통 전원을 해야 한다고 생각이 들면 기도를 먼저 해요. 제발 좀 (환자를) 받아주기를…(치료 방법이) 어렵고 복잡한 환자, 그러니까 여러 과가 협업해야 되고 어느 과를 메인으로 정해야 할지 명확하지 않은 환자라든가 또 요즘 외과 인력이 없기 때문에 외과환자 전원도 쉽지 않고, 소아환자도 전원이 참 어려워요.

(전원 병원이 정해지는 데) 한 3~4시간 걸리는 경우도 있어요. 저 같은 경우 이제 노하우가 생겨서 전화해서는 '중환자실 케이스인데 자리 있나요?'라고 묻고 '없다' 하면 (바로) 끊어요. 한 열 군데 전화했는데 안 된다 하면 중앙응급의료센터에 전화해서 좀 알아봐달라고 부탁하는 거죠."

환자 이송이 마무리되고 전원 조치가 '완료'되기까지 그 안전 책임은 오롯이 환자를 보낸 응급의에게 있다. 당면한 진료가 급하다 보니 웬만하면 직접 그 과정을 발로 쫓아가는 경우는 잘 없지만, 지난해 기억에 남는 '예외'가 있다고 했다. 원래 삼성서울병원 외래를 다니던 10대 소아천식환자로

"성인·소아를 통틀어 본 (천식환자 중) 가장 위중한 환자"였다.

산소 투여 후 기관지 확장제를 쓰는 등 응급 처치에만 꼬박 약 2시간을 쏟아야 했다. 삼성서울병원으로 어렵게 후송된 이후로도 에크모(ECMO·체외막산소공급장치)를 닷새 동안 달고 있었다.

병상이 없어 못 받겠다고 했던 삼성병원은 이천병원 측에 '환자 상태가 너무 불안정해, 오다가 숨질 수 있으니 좀 더 조치를 해 달라'고 했다. 강 과장은

'혹시라도 잘못될까 봐' 구급차에 동승해 이송 내내 환자를 지켜봤다. 그는 "너무 중증이었는데 정말 기적적으로 살았다. 거의 죽다 살아난 것"이라며

"소아과 전문의가 있는 병원도 아니고, 입원도 안 되지만, '안 되는' 인력과 시설로도 일단 받아야 하는 상황이었다"고 말했다.

또 "불과 한 6개월 사이에 (소아 진료) 응급실들이 많이 문을 닫았잖나"라며 "지금 비슷한 케이스의 환자가 온다면 과연 전원이 될지 의문"이라고 토로했다.

경기도의료원 이천병원 응급실의 강현솔 과장(응급의학과 전문의). 이은지 기자

경기도의료원 이천병원 응급실의 강현솔 과장(응급의학과 전문의). 이은지 기자지금이 어쩌면 '임계점'…"거점기관·응급실 특수성 고려해야"

당직 근무를 서는 동안은 거의 자지도, 먹지도 않는다는 강 과장은 지금이 '임계점' 같다고 했다. 이천병원 근무를 자원하게 된 원인이기도 했던 김진휘 응급의료센터장이 지난달 말을 끝으로 사직한 것도 심적 타격이 컸다.

"개인적으로 의사 증원까지는 바라지도 않고…응급구조사나 간호인력을 더 뽑아주시면, 응급실이 조금이라도 더 수월하게 돌아가지 않을까 하는 거죠. 근무 피로도가 높은 게 환자한테도 좋은 상황은 아니니까요. 이를 테면 당장 전원을 보낼 환자가 3명이 있는데, 기적적으로 다같이 승인이 났다 해도 그 셋이 동시에 출발할 수는 없거든요. 구급차 대수도 제한이 있고… ." 강 과장은 "내원객 대비 가장 민원이 많은 곳이 응급실일 텐데 저는 운이 좋았다"며

응급의료 공백의 구조적 문제가 '책임 소재 따지기'로 흘러가는 상황에선 방어적 진료를 할 수밖에 없다고 안타까워했다.

"저는 일할 때 '죽이지만 말자'고, 좀 극단적으로 생각을 하기도 해요. 우리가 생각하는 이상적인 진료를 다 구현할 수 있는 환경이 아니니까…면허만 지키자고 간간히 버티고 있는 것 같아요." 이천병원은 경기도의료원 산하 6개 병원 중 규모가 큰 축에 속한다. 앞서 코로나19 유행 직전인 2019년 말 병상을 116개에서 300개로 늘려 지었고, 다른 공공병원들에 비해 진료 회복세도 빠른 편이다.

경기도의료원 중 올해 1~5월 월평균 외래환자와 재원환자가 2019년 동기간 대비 유일하게 증가(각각 1만 4855명→1만 6024명, 3013명→3422명)

했다.

병원이 수행하는

응급의료 기능을 제대로 평가하려면, '거점 의료기관'으로서의 특수성이 고려돼야 한다는 게 강 과장의 생각이다. 강 과장은 "같은 의료원이어도 이천은 수원 등과는 '캐릭터'가 다르다"며 "전체적인 환자 수로만 평가하기보다는 중환자가 몰렸을 때의 로딩(부하) 수준으로 평가해야 되는 게 맞다"라고 말했다.

내원환자 평균치가 아니라, '가장 환자가 많고 위험한 상황일 때 의료인력이 감당 가능한지'를 기준으로 봐야 한다는 것이다.

그는 "엔(n)수로만 평가를 하게 되면 전혀 문제가 없는 병원이기 때문에 여태 인력 보충이 잘 되지 않았던 거 같다"며 "간호 인력은 최소한 5명이 더 와야 한다. 듀티(duty)당 1명 이상은 더 있어야 하고, 야간에 (지금보다 1명 많은) 4명은 돼야 한다는 것"이라고 덧붙였다.

경기도의료원 이천병원 전경. 이천병원은 오는 10월부터 중증외상환자를 긴급 처치한 뒤 권역외상센터로 이송하는 도내 '지역외상협력병원'으로 지정됐다. 응급실에서는 이미 그 역할을 수행하고 있다고 말한다. 이은지 기자

경기도의료원 이천병원 전경. 이천병원은 오는 10월부터 중증외상환자를 긴급 처치한 뒤 권역외상센터로 이송하는 도내 '지역외상협력병원'으로 지정됐다. 응급실에서는 이미 그 역할을 수행하고 있다고 말한다. 이은지 기자